Воевали Семёны...

Повествование Семёна Митрофановича Рассказчикова

о пережитом в немецком плену

Мне в руки попала толстая тетрадь, 87 страниц которой плотно исписаны фиолетовыми чернилами. Записи сделаны около 50 лет назад, когда автор их был ещё сравнительно молод. Чудом выйдя живым из ада фашистских лагерей, он решил оставить описание пережитого потомкам.

«Тракторный фюрер» воюет с фашистским фюрером.

Таран. Плен. Побег. Ещё побег

«Traktorfuhrer» – так записана профессия Семёна в учётной карточке узника немецкого лагеря.

Да, он был до войны «тракторным фюрером» – сибирским сельским трактористом. Родился в 1918 году. В 12 лет стал круглым сиротой. В 1939 году пошёл на кадровую службу в Красную Армию. Под городом Ярцево получил приказ привезти из Починка (родина автора «Василия Тёркина») автоцистерну бензина. Его машина уже миновала бомбардируемый и горящий Смоленск и вдруг выскочила на идущие в лоб немецкие танки. Чтобы не попасть в плен, пошёл на таран. Но остался жив, очнулся в плену. Вскоре с товарищем сделали подкоп под проволочное заграждение и бежали. В одной из деревенек остановились у стариков, с голоду наелись досыта, заболели дизентерией, несколько недель ютились в баньке. Затем переоделись в крестьянскую одежду и двинулись на восток. Шли лесом вдоль шоссе от Смоленска на Рославль. Товарищ едва волочил раненую ногу, отставал и подорвался на мине. Пока Семён его хоронил, наскочили проезжавшие по шоссе немцы, услышавшие взрыв. Погрузили русского в машину и долго везли. Ночью остановились в деревне, устроили пьянку. Удалось снова бежать. Добрался до городка Кричев.

Сделаем небольшое отступление. Мне, читавшему эту тетрадь, подумалось: а ведь как ни жестока была судьба русского солдата Семёна, всё ж что-то и берегло его от ещё худшего. Я бывал в описываемых местах. Немцы провезли Семёна через Рославль тогда, когда там уже действовал их лагерь для русских военнопленных. И это был настоящий лагерь смерти. Все наши солдаты, около 250 000 человек, погибли в нём от голода. Их совершенно не кормили. Они выгрызли с корнями сырую траву, ели дождевых червей, но этим лишь сделали мучительней свою смерть.

А вот что пишет автор: «В Кричеве военнопленные в лагере умирали с голода и холода. Из сотен людей оставались в живых единицы, мёртвых не хоронили, а складывали в штабеля на цементном заводе...».

Впрочем, в Кричеве Семён не был пленным. Он нанялся в работники, за еду и кров, к одному жителю, служившему у немцев в пожарниках.

Познакомился также с радиомонтёрами, стал с ними ставить радиоточки в домах. В одном из домов жили немцы и был склад продовольствия. Родилась мысль – поджечь его. Когда проводил заземление для радио, проложил фитиль – ватную бечёвку, а на конце её, у стены – коробок спичек. Стену облил бензином. Поджёг бечевку с дальнего конца и оставил её тлеть. Немцы включили радио, обрадовались голосу любимого фюрера, устроили попойку, Семёну дали поллитра спирта, он ушёл. Ночью дом сгорел дотла. Немцы выскочили в одном исподнем. Но его не заподозрили – были весьма нетрезвы и ведь сами раскочегарили печку.

Но в марте 1942 года Семёна захомутали на работу в Германию. В Данциге на рынке рабов его в числе 36 русских парней выбрал «баур» по имени Ганс и повёз за сотню километров в своё имение. Работали в поле. Огромная норма, еда – баланда, ненависть к рабовладельцу, стычки. Однажды Семён не выдержал, вспылил, дерзко рубанул хозяина мотыгой в висок и сбежал. С ним ещё трое. Шли на восток, ночами. Подошли к Висле. Наткнулись на двоих полицаев. Убили их ножами, но потеряли и одного своего товарища. Нашли лодку, переправились через реку, пошли дальше. Убили ещё одного полицая и на его мотоцикле (здесь пригодилось Семёново умение водить технику) ехали, пока не закончился бензин. Шли и шли дальше. Но, ночуя возле одного из хуторков в кустиках посреди поля, сонные были схвачены. Привезли их в местную тюрьму. Ввели в камеру, стены которой были забрызганы кровью, всыпали по 50 розог и – на допрос. Их версии, что отстали от транспорта, шедшего из Минской области, немцы не поверили.

«Нас подвесили за руки в вывернутом положении за спину... От боли я искусал себе язык и губы... Висели, пока не потеряли сознание... Очнувшись, я увидел, что лежу на полу весь мокрый... Товарищи лежали рядом, они были без сознания и глухо стонали».

Затем их голыми кинули в бетонную камеру-мешок. Стояли они в ней обнявшись, держа друг друга. Сколько времени прошло, узнали лишь потом (двое с половиной суток).

Это было в Риппинской тюрьме.

А затем их повезли в Грауденцское гестапо. Ещё 9 дней избиений («кожа висела клочьями»), вши и клопы в камерах, кружка баланды в обед. И вот их везут дальше.

Карный концентрационный лагерь Штуттгоф.

Повозки с трупами.

Ослаб — на виселицу!

Господа бросают палки.

Испытание корытом

Вообще-то, у автора записей этот лагерь называется Штутов. Наш не шибко грамотный герой немецкие слова пишет, как запомнил их на слух. Возможно, мы иногда не совсем точно передаём применяемые им немецкие названия и термины, но да простит нас читатель. Не это главное. Последуем за героем дальше в его трагической судьбе.

Итак, сентябрь 1942 года, карный лагерь Штуттгоф. Карный – то есть для особо провинившихся. Сюда кидали узников всего на 3 месяца, но этого срока было достаточно, чтобы остаться здесь навсегда почти любому.

Первое, что увидел Семён, выходя из «воронка» – это как на повозке везут человеческие трупы. Их везли к отдельному домику, стоящему в стороне от зоны. Это был крематорий.

Затем десятки трупов он видел каждый день.

Семён получил полосатую одежду с личным номером 15945 R. «R» означало «русский».

Началась обычная лагерная жизнь: работы – транспортные и строительные; построения; «аппель антретен» – поверки; баланда, проглатываемая на ходу; избиение палками за малейшее промедление или слабость; никакой обуви, в том числе в морозы; вши, блохи, клопы; трупы, трупы, трупы – утром в ушраме (уборной) и в штубе (барачный блок), днём – везде.

«Некоторые падали без сознания где-нибудь на рабочей площадке, или в канаве, или в стройматериалах. Если при построении в конце рабочего дня не досчитывались человека, заставляли стоять всех до тех пор, пока не найдут потерянного. А этого бедолагу, еле движимого, приводили и казнили через повешение, как за побег».

«Много было охотников за человеческой смертью со стороны охраны СС, которые бросали палки в запретную зону и, выбирая из заключённых жертву, посылали за ней, а сами расстреливали из автоматов».

«Ночью поднимали человек 10-12, запирали в ушрам, напускали в большие бетонные корыта глубиной с полметра холодную воду и заставляли нырять в неё головой, пока не задохнёшься. Кто вперёд вытаскивал голову из воды, тех оставляли, а остальных снова загоняли в штубу. Наутро можно было видеть тех оставшихся мёртвыми, раздетыми догола».

Через месяц пребывания в карном лагере Семён, имевший рост 180, стал весить 42 кг.

Ползком с того света

«У меня начала опухать правая нога. Это было для меня очень странно: из статуи-скелета я стал поправляться одной частицей своего тела – правой ногой. Я уже не мог передвигаться. Меня взяли под руки товарищи, которые были посильней, и повели на рабочую площадку. Я знал, что уже отживаю последние минуты. Еле-еле взял лопату в руки и стал подкапывать пень. Но вскоре не выдержал и сел. Подошёл капа (бригадир-надсмотрщик) и стал бить меня палкой. Я потерял сознание...».

«Когда сознание вернулось, я увидел себя раздетым догола, лежащим среди трупов. И было тепло, будто я лежал на русской печке. Я подполз к открытому окну и увидел зону лагеря. Тут-то я понял, что нахожусь в крематории. Я вывалился из окна на землю, полежал, затем пополз в зону лагеря. Полз, пока была ночь, и затем стало светать. А я всё понемножечку полз и полз, временами проваливаясь куда-то, в бессознание...».

«Меня заметил часовой. Два эсэсовца принесли носилки и доставили меня в лагерь. Много собралось «СС»-охраны, в том числе и лагерьфюрер, все смотрели на меня с большим удивлением – на скелет на носилках, обтянутый кожей, – и ржали, как жеребцы... Показывали пальцем и говорили: «Ман аус крематорий! Ман аус крематорий! (Человек из крематория!)». Затем лагерьфюрер что-то скомандовал, и меня понесли в ревир – лагерную больницу».

По-видимому, даже эсэсовцы были поражены стойкостью ползущего с того света узника.

В ревире Семён пролежал около месяца. Ему подлечили ногу и привезли вместе с другими заключёнными к железной дороге. Погрузили в товарные вагоны, закрыли наглухо дверь, состав тронулся. Через щели можно было прочитать названия станций: Данциг, Берлин... В Берлине, впервые за 3 суток, двери отворились и дали горячую пищу – женщина, с красным крестом на белой шапочке, разлила суп в бумажные стаканчики. Затем везли ещё 3 суток.

«Наконец поезд остановился. В вагон вошёл немецкий солдат, показал рукой на выход. Но людей, которые могли бы выйти сами, было мало...».

Из 300 узников, отправленных из карного лагеря Штуттгоф, в концентрационный лагерь Дахау живыми прибыли 96.

Дахау.

Такая вот в жизни полоса - и на одежде, и на голове.

Эксперименты с палочкой Коха

Дахау поразил Семёна прежде всего размерами: и лагерь огромный, и стена, которой он обнесён, 8-10 м высотой. А ещё – полным «интернационалом всей Европы»: здесь были сербы, хорваты, чехи, испанцы, голландцы, немцы, французы, австрийцы, бельгийцы, поляки, шведы, финны...

Прибыли 20 ноября 1942 года, шёл снег. «После бани одежду нам не вернули, а посадили на тележки на резиновом ходу и голышом повезли. Снег падал на наши скелеты-тела, таял и стекал холодными струйками, а люди в полосатой одежде везли нас вглубь лагеря».

«Нас разместили в 21-м блоке, в 3-й штубе. Я получил личный номер заключённого - 40440. На груди под номером был красный треугольник с буквой R. А ещё у всех русских, в отличие от других наций, были выстрижены волосы полосой со лба до затылка...».

«Наш блок был экспериментальный. Из него брали людей на ревир, заражали их малярией и другими болезнями и потом наблюдали...».

«Несмотря на голод, люди меняли последний кусок хлеба на табак, чтобы хоть немного успокоить свои нервы, а курили гродненскую крепкую махорку, от которой и без того слабый человек становился пьяным...».

«От всего этого, да притом и оттого, что нас выгоняли на улицу, обливая холодной водой, я серьёзно заболел... В марте 1943 года меня с высокой температурой поместили в 13-й туберкулёзный блок...».

И хотя из этого блока со зловещим номером почти никто не выходил живым, здесь Семёну, второй раз после крематория, крупно повезло.

Чешский врач Плачек: тёплое чувство к холодной Сибири

Трудно сказать, за что полюбил Семёна этот врач. Может, за то, что его пациент оказался чуть ли не с другой планеты – из далёкой Сибири. Или за то, что тот был из страны Сталинграда – весть о котором, печальная для фашистов и воодушевлявшая весь «интернационал», уже дошла до узников. А может, за то, что, когда этот врач, после первого укола, не дал Семёну баланды, тот «обругал его всякими скверными словами». Врач спокойно выслушал дерзкого русского, затем пошёл и принёс больному кусочек домашнего хлеба, намазанного сливочным маслом, а сверху лежали тоненькие пластинки варёного яйца.

Когда анализы показали, что у Семёна туберкулёз лёгких, врач Плачек не только не бросил его, как безнадёжного, а стал ещё внимательнее к нему. «Ещё больше приносил мне съестного, делал мне вливания. Я никогда не забуду этого человека, он спас мне жизнь, делясь со мной всем, что ему присылали из дому...».

Окрепнув, Семён стал помогать Плачеку, чем мог, и так продержался целых 9 месяцев. В декабре 1943 года он, после эсэсовской проверки, был возвращён в 21-й блок. «При расставании Плачек дал мне котомочку с продуктами и пригласил регулярно приходить к нему за помощью в питании, что я и делал потом».

В марте 1944 года Семёна направили в филиал Дахау – лагерь Оттобрун, находившийся недалеко от Мюнхена по дороге к альпийским горам.

Оттобрун.

Золото немецких руин.

«Русские бандиты» съели любимую собачку фрау

Лагерь в Оттобруне был небольшой – около 350 заключённых, из них треть – русские. Заключённые разгружали упакованное оборудование, рыли карьеры в 12-14 м глубиной – по слухам, здесь должны были построить экспериментальный завод.

Между тем, конец нацистского эксперимента над миром уже приближался. Пошёл 1944 год, самолёты союзников начали бомбить логово врага. Заключённых стали посылать на раскопки руин.

«Однажды при раскопке одного разрушенного дома я нашёл золотой браслет. Он вскоре пригодился. Из лагеря на работу мы ходили мимо столовой, в которой питались гражданские немцы. Иногда нас посылали сюда в качестве грузчиков. И вот мы сумели договориться с владелицей этой столовой. Отдали ей золотой браслет, а она давала нам продукты. А чтобы конвоир не мешал, лучшая часть шла ему».

К марту 1945 года бомбёжки и вой сирен стали очень частыми, а немцы – злыми. Урезали вдвое лагерный паёк. Заключённые быстро слабели. Однажды поймали и съели собаку хозяйки столовой. Она доложила лагерьфюреру.

«Лагерьфюрер закричал на нас: ах, вы, русские бандиты, съели собаку? Наш бригадир Леонид Тизенгаузен, инженер из Одессы, ответил: да!»

Им дали по 50 розог и посадили в стоячий карцер, который узники называли «собачьим ящиком».

«Открыли каждому дверцы, поставили и закрыли. Спина прижималась к стене, а грудь – к двери. Ни повернуться, ни присесть было невозможно. Так мы стояли 6 суток, двери ни разу не открылись. Избитое тело ныло от боли. Холод, голод. Первые сутки мы ещё перекликались, а затем только изредка доносились слабые голоса... Когда лязгнули запоры и открылись двери, мы из ящиков вывалились на пол... На носилках нас перенесли в кантину (лагерную столовую), дали жиденькой баланды. Две недели мы не ходили на работу. Мой товарищ из Киева Дмитрий Слиян и другие отдавали нам свои пайки хлеба, помогали, чем могли...».

Последний побег.

Русские лагеря в Мюнхене.

Нежная любовь фашистов к животным.

Деловая любовь американцев к русским.

Вагоны поют

До капитуляции Германии оставался месяц, а эсэсовец, у которого зэки-грузчики попросили сигарету, им ответил: «Нет для русских собак сигарет. Всё равно вы скоро пойдёте на удобрение нашей земли».

Заключённые не ожидали ничего хорошего от врага. В последней агонии они могли уничтожить всех узников. Выход был один – бежать.

Один из их конвоиров как-то рассказал, что его родные места заняли американцы. «Мы посоветовали ему бежать домой, пока не поздно, переодевшись в гражданскую одежду. Но он ответил, что нужно подождать ещё с неделю».

Эта неделя оказалась роковой для несговорчивого немца. Напряжение нарастало с каждым днём, фронт был рядом. 16 апреля 1945 года, находясь в поле, заключённые предлагают конвоиру бежать вместе с ними. Однако тот направил на них автомат. Тогда, сделав вид, что покорились, они пошли в лагерь. Но по пути сумели обхитрить врага. «Я, подброшенный руками товарищей, свалился прямо на немца. Сбитый моим телом, конвоир упал. Его выстрелы просвистели мимо. Мы вырвали из его рук автомат и ударом приклада прикончили его...».

Уходить сразу же, днём, в полосатой одежде, среди полей было опасно. Засели в воронку от бомбы, обложили друг друга землёй. Искавшие их немцы прошли близко, но их не обнаружили.

Зная, что в 7 километрах лес, ночью двинулись к нему. Дошли, день просидели в зарослях, а следующей ночью двинулись дальше. Вышли на поместье бауэра. Убили из автомата двух огромных сторожевых собак. Припугнули хозяина и остальных, взяли кое-что из одежды, продукты и снова в путь. Через несколько ночей вышли к большой реке – как потом оказалось, Дунаю. Добрались до парковой зоны Мюнхена. Прятались под деревом, сваленным бомбёжкой.

Товарищи ушли разведать, что и как. Семён их не дождался, решил тоже идти. В парке находиться было опасно, тем более, что его, прячущегося, уже кто-то проходивший заметил (и дал дёру). Чтобы попасть в город, надо было пройти охраняемый мост. Увидев идущую к мосту женщину с чемоданом и сумкой, Семён пошёл с ней рядом, предложил помощь. Она испугалась, но согласилась. Прошли часового. За мостом женщина поблагодарила и дала деньги – марку.

Семён сел в первый попавшийся трамвай, и здесь ему повезло — он услышал среди пассажиров русскую речь. Это оказались соотечественники из гражданского, то есть неохраняемого, лагеря. Таких лагерей в Мюнхене было много. Их обитателей, в основном молодёжь, принудительно вывезли в Германию и заставили работать на предприятиях. Некоторые здесь поженились и даже имели детей.

Семён несколько дней скрывался в бараках русского лагеря №9.

Американцы сбрасывали с самолётов листовки – сообщали, когда будут бомбить, призывали уходить в укрытия. 29 апреля в Мюнхен вошли их танки. Наладилось питание: американцы давали продукты.

Но поведение союзников порой было странным. Когда заключённые лагерей стали мстить своим мучителям, убивать их, то американцы брали фашистских лакеев под защиту. И фашисты почувствовали себя свободней. Были случаи, когда по ночам они делали налёты на гражданские лагеря, вырезая по нескольку десятков человек. Американцы охрану не дали, а расклеили призыв: «Русские, объединяйтесь и сами себя охраняйте». Пришлось нашим ночью ставить своих часовых.

Однажды Семён встретил в городе знакомого по Оттобруну узника. Тот рассказал, что после их побега остальных заключённых заставили сутки стоять у ворот лагеря без пищи и воды. А ещё через несколько дней их погнали пешком в Тироль, к горам. Ослабших в пути пристреливали, а ему удалось бежать.

В Мюнхене Семёна поразил зоопарк. Здесь были звери со всего света – тоже «интернационал», и они тоже были узниками. Но, в отличие от узников-людей, к ним отношение фашистов было не зверское.

В конце июня 1945 года людей из гражданского лагеря, в котором находился Семён, отправили сначала в советскую оккупационную зону, а ещё через несколько недель – на Родину. Радость была так велика, что в товарняке, которым они ехали, не прекращались песни и танцы под музыку колёс. Проехали немецкие города Линксе (здесь была устроена баня), Мельке, затем – Вена, Будапешт, Яссы, Унгены. В Унгенах простояли 3 недели. И, наконец, привезли в Одессу.

Фильтрационная комиссия в Одессе признала Семёна негодным к дальнейшей службе. Он поехал на родину, в Сибирь, залечивать туберкулёз испытанным народным средством – барсучьим салом.

Полвека спустя, или Ещё одна Судьба человека

Барсучье сало помогло, Семён подлечился. Но навсегда остался дистрофиком.

В 1953 году Семён переехал в подмосковное Крюково, которое в войну было последним огненным рубежом, где был опрокинут враг и откуда затем прах Неизвестного солдата лёг у Кремлёвской стены. Позже на этом месте был построен красивый город Зеленоград, ставший районом столицы. Семён Митрофанович участвовал в строительстве нового города, до пенсии работал на автодормехбазе. До 60-летия Победы не дожил года с небольшим.

Тетрадку воспоминаний написал в начале 50-х. Тогда ему казалось невероятным, что жизнь его будет длиться ещё долго, и надо было успеть оставить о себе память.

Встречался ли, переписывался ли с теми, с кем свела война? Нет. И не до того было, и адресов точных не знал. Да и большинство ведь – и с кем бежал от «баура» и попал в карный Штуттгоф, и с кем сидел в Дахау – погибли уже тогда.

Пенсию получал по инвалидности II группы – но по общей, не военной. И это было обидно – здоровье ведь потеряно тогда, на войне.

Узнав из газет, что Германия выплатила компенсацию России за узников концлагерей, Семён Митрофанович написал письмо с просьбой подтвердить его пребывание в концлагерях и что над ним проводились медицинские эксперименты. Получил в ответ копию учётной арестантской карточки с обоими своими номерами – 15945 и 40440. Правда, Семён Митрофанович тогда записался под чужой фамилией – ведь как бежавшему из плена ему пришлось ещё начиная с Кричева скрывать свои данные. Но это противоречие удалось обойти – к счастью, в Москве нашёлся узник Дахау, подтвердивший подлинность, так сказать, своего сокаторжанина. И Семён Митрофанович получил свою личную долю компенсации.

Дело, конечно, не только в доле денежной, не в германской компенсации. Есть ещё доля – судьба. Дело – в признании. В признании того простого факта, что рядовой русский солдат Семён Рассказчиков, попав в мясорубку мировой бойни, сделал всё, что от него зависело, для своего Отечества и перенёс столько, что и собирательному герою шолоховской «Судьбы человека» не довелось пережить. И не его вина, что в наших отечественных архивах – и в Одессе, где Семён Митрофанович проходил фильтрацию, и в Красноярске, где он жил сразу после войны, – почему-то в отличие от немецких, не сохранилось о нём данных.

Данные-то сохранились. Вот эта тетрадка – тоже документ, из неровных строчек которого прорывается удивление, теперь уже и наше:

– Ман аус крематорий!..

2. «ПИСАЛ ПОТОМУ, ЧТО ЖДАЛ СМЕРТИ»

Бывают такие люди – очень смахивающие на литературных героев. Семён Исаевич Гликин, прошедший войну от Сталинграда до Берлина рядовым солдатом, напоминает одновременно и чеха Швейка, и англичанина Питкина, и русского Чонкина. Тип простака, вроде бы всё делающего как все, но то и дело попадающего впросак.

Вот в мае 1945-го Гликин участвует в штурме Берлина, он линейный связист на передовой, служит успешно. Командование объявило: наград за Берлин не жалеть. И награждены были сотни тысяч солдат. Медаль «За взятие Берлина» получили даже те, кто до немецкой столицы десятки километров не дошёл. Дали её и Гликину, но ведь он-то тянул провод под разрывами снарядов по столичным «штрассе» и написал на рейхстаге: «Немцы гады – я в Берлине» (сохранилась открытка, отправленная им из фашистского логова домой в Москву). Ему вытанцовывался орден, но всё сорвалось. Расскажем словами из фронтового дневника Гликина (запись сделана 3 мая 1945 г.):

«1 мая наши славяне наткнулись на винные склады. Я весь день держался правильно. Но под вечер напился. Напился как следует. И даже не всё помню, что делал. Кричал и валялся. Таким нарвался на полковника. Это явилось поводом, чтобы перевести меня в дивизион, а одну девчонку (любовницу) – на моё место. Это всё не важно».

О переводе солдат не жалеет – жалеет о потерянной награде, которую ему теперь, конечно, к предыдущим уже не добавить: «Больнее всего на душе оттого, что упустил так тяжко заработанную награду за Берлин. Ну выпил, все пьют. И даже большие проступки делают, и то ничего».

Беседуем с ним аккурат перед Новым, 1995 годом. Задаю ему дежурный вопрос: «Запомнилась ли встреча какого-либо Нового года в войну?» – «А как же! 1942-й Новый год, например». Стоял Гликин тогда на посту в военном училище, где он был курсантом, – и вдруг винтовка выстрелила от толчка прикладом о пол (польские винтовки были без предохранителей). Последовала немедленная «награда» – 5 нарядов вне очереди.

Опять же вопрос: почему был рядовым, если до того учился в военном училище? Да исключили его. То из увольнения опоздал (пошёл на лыжах и заблудился), то дневники личные у него нашли (а вести их не разрешалось).

Дневники Гликина

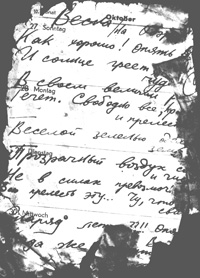

Скажите, читатель, вы много знаете солдатских дневников? Написанных на передовой? Я такое встретил впервые.

Уже само то, что им, этим истрёпанным и ветхим полуразвалившимся блокнотам, перевалило за полсотни лет, и прошли они столько дорог стольких стран, и впитали в бумагу столько пылинок и дыма – это ли не чудо?

Один из блокнотов попал к Гликину от убитого немца. В нём есть типографские пометки, календарь 1941 г. Читаем: «Mai 1. Mittwoch. Nat. Feiertag des deutschen Volkes (1 мая, среда. Национальный праздник немецкого народа); Mai 2. Donnerstag. Christi Himmelfahrt (2 мая, четверг. Вознесение Христа)». Вот так-то! И Первомай у них не хуже нашего, и у Христа они за пазухой.

Символично, что как раз поверх этой даты в дневнике Гликиным написана стихотворная строка: «Прогнать врага от нас уж навсегда».

Пометок, сделанных рукой убитого немца, немного. Против некоторых дат стоят аккуратные буковки, например, «September 16. Lotta» (16 сентября. Лотта). По-видимому, это дни рождения его подруг и друзей.

А поверх всего этого – размашистый почерк Гликина.

О чём же пишет солдат?

«Эх, ты! Или рассчитываешь, что кто-то прочтёт?..»

Прежде всего, солдат описывает, конечно, свои будни. Где он уже находится и чем интересным отмечено это место: «25.08.44. Кишинёв остался позади, проходили его вчера (вчера же и освобождали). Малость попил там вина. Русскую речь среди гражданского населения слышишь всё реже и реже». «Перешли на другое НП (опять провод мотать!). Дежурил сутки в полку. Вчера устранил порыв под сильным артиллерийским обстрелом».

Начинается этот, «немецкий» дневник 22.05.1944 г., уже пройден большой путь, но и до победы ещё год. Читаем на первой странице:

«Сейчас ты находишься в Бессарабии, в какой-то излучине Днестра. Идут бои «местного значения». Эту общую фразу приходится переживать немного глубже, нежели привычную уху газетную сводку».

«Ты» – это такая форма у него диалога с самим собой. Описаний военных будней, их атрибутов в дневнике мало. Больше – рассуждения о тех или иных ситуациях с попыткой дать им оценку, понять своё место, определить стиль поведения.

«Когда близко рвутся снаряды, кажется, что к тебе это никакого отношения не имеет. Но когда где-нибудь поблизости свистит снаряд, то ты больше пригибаешься, прижимаешься к окопу. Ты смотри, не проявляй излишнего героизма, лихачества, рисовки».

Последнее слово – одно из очень характерных в мироощущении героя. В диалоге с самим собой он то и дело употребляет такие фразы: «Ведь ты не рисуешься, верно?». «Ведь ты не для красного словца говоришь, верно?».

«На нерадивых мне и самому тошно смотреть. Правда, я ещё малость неряшливый и не очень поворотливый. В трусости меня ещё никто никогда не попрекал (ты пишешь это, наверно, из-за того, что тебя кое-кто подхваливал, и говоришь, что трусости у тебя нет. Эх, ты! Или рассчитываешь, что кто-либо прочтёт эту писанину и похвалит тебя?). Хороший солдат должен быть хитроватым, уметь жить с начальством и обязательно добросовестно и умело (а можно иногда и умно) выполнять свои обязанности».

Автор дневника хоть и ведёт «эту писанину» вроде бы сугубо для себя, но однажды в нём, обиженном тем, что товарищи не одолжили ему обмоток, прорывается: «Обмотки! Только подумать! А вы и не знаете, наверно, что такое обмотки?». «Вы» – это уже не «ты», не обращение к самому себе. И в этом, пожалуй, впервые обнажается главная тайна дневника, его смысл: оставить, на случай внезапной гибели, свой след на земле, свой «нерукотворный памятник».

И надо сказать, что наша догадка подтвердилась прямым признанием солдата в самом конце дневника: «Писал потому, что ждал смерти…». Здесь же следует очень мудрое, на мой взгляд, продолжение: «…а когда ждешь её, то возможны героические поступки». То есть, надо полагать, – и отчаянные, вплоть до безрассудства, тоже. Чему свидетельство – сам факт ведения дневника, за который Гликину однажды уже не поздоровилось, но это не остановило его.

«Не это главное!..»

Солдат уже прошёл немалый путь, а наград всё нет. Но не думать о них он не может:

«Эх, если б всё учитывалось точней и справедливей, то, возможно, и у меня на груди была бы какая-нибудь медалишка, ибо я чувствую, что многие, кто их имеет, меньше меня пережили… Многие в разговорах об этом безразлично махают рукой, мол, на кой чёрт они мне сдались, остаться б целым самому. Так-то оно так, но на фронте ты давно, а эти побрякушки имеются у многих по****ушек и холуёв, хотя большинство носит их заслуженно».

Через несколько листков, после описания боя с отступлением, когда он последним оставил передовую, чтобы спасти, смотать 200 м кабеля («пожалел бросить, и хорошо, что хорошо кончилось») и затем краткого описания похорон солдата Потапова из 6-й батареи («со всеми почестями, т.е. закопали, говорили и дали салют – но ботинки с ног у него уже были сняты», – отмечает наблюдательный глаз), – опять та же, не до конца высказанная обида:

«Раз даже у офицеров не всё ладно насчёт наград, то можете представить себе, что ниже творится. Посмотришь, посмотришь и плюнешь. Обойдусь и без ихних наград. Не это главное!»

Фраза «Не это главное!» заключает рассуждения солдата так часто, что создаётся впечатление, будто всё, о чём он пишет, – не главное. Но должно же всё-таки быть что-то, о чём так снисходительно нельзя говорить?! Да, оно есть:

«Я, как и все, боюсь смерти, но просто не показываю виду. Когда иду по линии (а часто за углём или картошкой, туда вперёд, где ещё больше стреляют), – я иду просто, без расчётов и рассуждений, не так прячусь, не так бегу, как другие (может, из-за рисовки?). Ибо не знаешь, где это тебя может прихлопнуть. Идёшь, потому что надо идти, а убить всюду может, и где именно, тебе не известно. И потом, в эти моменты у тебя какое-то безразличное состояние или презрение к смерти. Нет, вот хорошо: «безразличное состояние», а «презрение к смерти» – это уж слишком» (27.03.1945 г.).

«Человек сложный сам по себе»

Очень интересна запись, сделанная Гликиным в Бессарабии 23.08.1944 г.:

«Вечером наши расстреляли одного пойманного (полицая? – А.Ш.). К чему это пишешь? Потому что он занимает какое-то место в мыслях. Такие сволочи много насолили нам, их и не стоит жалеть. Но чуть-чуть подумаешь, что он всё-таки немного человек, сложный сам по себе, полный всяких забот, и вот раз-два – нет у него никаких забот, убит без суда и следствия, оставлен валяться без документов, забот и дум».

Ощущение сложности человека, его бытия проявляется у солдата тогда, когда он пытается понять поведение различных людей. Сначала он вроде бы осуждает их, но затем прорываются и иные нотки.

Вот из Германии им разрешили отправлять домой посылки: «Выбирались давно, собирали, паковали, зашивали, перешивали. Положишь одну вещь, потом заменишь другой. Каждому хочется помочь своим домашним, так как знаешь, что там живётся трудновато, тем более, что очень большая доля немецкого богатства состоит из российского награбленного добра». (Казалось бы, что может отправить солдат, не имеющий на фронте ничего, кроме снарядов да котелка? Но ответ на этот вопрос нами уже получен.)

«В этом отношении ты не был таким жадным, как другие. Или тебе это только кажется? Пожалуй, нет. А много я наблюдал жадных. Офицеры тоже, даже больше, жадничают. У них ведь больше возможностей и условий. А знаешь, что ведь легче всего критиковать, чем самому быть правильным во всяких условиях» (4.02.1945 г.).

Эти же нотки есть и в теме отношений подчинённого и начальника на войне, рядового и офицера. Говоря о посылках, автор отмечает, что солдатам разрешено отправлять не до 10 кг, как офицерам, а вдвое меньше. И ещё:

«Я не раз писал о том, что основную тяжесть войны переносят на своих плечах рядовые солдаты. А первый почёт и первые привилегии – офицерам, ибо они командуют, хотя намного меньше работают физически, больше спят и лучше живут».

Но заключение всё в том же духе:

«Ну, так это нужно на пользу дела, на пользу победы. Значит, надо, и приходится переносить и терпеть ещё и это дело» (5.03.1945 г.).

Такому же смиренному осмыслению подчинён и следующий эпизод:

«Больно смотреть на некоторых привилегированных офицеров. Ну взять, например, «политиков», хотя бы майора по политчасти. Пускай он делает какую-либо работу. И сам перед собой оправдывает себя. Он ведь должен быть чистым и кристальным, как слеза. Зачем он возит за собой не только денщика (положен ли он ему?), но и даже ****ь, мягче, боевую подругу. И её отрывает от несложных её обязанностей, дежурств и т.п. Всё это отражается на нас, рядовых солдатах, ибо больше положенного штата в полк людей не дают. Солдат – это такое существо, который всё может перенести, только на небо не влезть. Больно это переносить не только мне, но большинству простых солдат. По-моему, у всех такая большая сознательность долга, что принимают это как необходимое, которое приходится пережить сверхурочно. Ну, перенесём с честью, что поделаешь». (24.11.1944 г.)

«Ты ещё жив»

Иногда в датах между записями, словно зияющие воронки, появляются большие перерывы (и затем становится ясно, чем это было вызвано – подготовкой к наступлению, наступлением, перемещением на новые позиции). А иногда в характере записей видна пунктирная торопливость, напряжение боёв.

Вот записи, сделанные на Вислинском плацдарме, приводим без купюр:

«6.01.1945. Заваривается что-то грандиозное, жуткое дело.

9.01.1945. Каждую минуту может убить. Ты сейчас под обстрелом или пулями, часто на виду у немцев, должен бегать по линии и исправлять её.

14.01.1945. Вот она началась, самая заваруха. Что-то будет.

24.01.1945. Ты ещё жив».

Но вот бои закончились, освобождена Западная Польша, с 1939 года колонизированная немцами.

«Немцы, на которых работали поляки, убежали. Кое-кто остался. Один такой, типичный ариец, жирный, здорово волновался, падал на колени. Некоторые жители приходили ему бить морду. Мы не дали: приедут власти, они займутся».

«Поляки встречают нас радушно, хлебом-солью, даже называют освободителями. В одно местечко мы въехали первыми. Поляк встречал всевозможной выпивкой. Бедные эти поляки!»

«Питаться стали хорошо, примерно как немцы у нас в 1941-42 гг. Едим свинину, курятину, жиры, мёд. Я себя во всём удерживаю».

«А в Кутно было такое дело: ночь там переночевали (между прочим, я там заигрывал с одной полячкой, Зосей, но дальше дело не пошло), утром ребята где-то достали литр спирту – выпили его всем отделением, мне поднесли тоже. Меня здорово развезло, но обошлось».

«Эх ты, о чём заговорил. Или ты не на войне?..»

Эта фраза у Гликина заканчивает заметку об ужасах войны: как приходится тащить связь не только по открытой местности, по ещё неразминированным местам, но и по окопам, по солдатам пехоты – спящим, убитым. Иногда убитый казался спящим, связист пытался его будить, и ужас охватывал его, когда в руках обнаруживался холодный оскал смерти. А ещё ужасней были стоны умирающих от ран.

Но она же, эта фраза, может быть отнесена и к такой, весьма внезапной для сурового духа тех дней записи, как только что процитированные нами слова о Зосе, а ещё – к сделанной в праздничный день 23 февраля 1945 г.:

«Мечтаем о девушках. Как они сейчас нам не хватают! Хотя бы ласкающий женский голос, предназначенный тебе. Нету этого… А как часто можно услышать: «Когда всё это, наконец, кончится?». Война то есть. А сколько девушек там томится без нас!»

Итак, девушки... Кроме этих двух скупых вздохов, мы об этом в дневнике ничего не находим. Но в другом блокноте Гликина, отведённом специально под стихи, встречаем более развёрнутый лирический прилив.

Вот стихотворение «Девушка в шинели», написанное Гликиным в апреле 1944 г.:

Взгляд мой невольно смутила

Солдатка, с улыбкой в глазах.

В ней женственность всюду сквозила –

В шинели, ремнях, сапогах.

Женственность, сквозящая в ремнях, видать, не часто попадалась на глаза молодому солдату, но иногда она могла попасться ему на слух:

Мой грубый слух, что различает

Полёты пуль, снарядов, мин,

Не безразлично отмечает

Твой нежный голос, как жасмин.

(Стих. «Телефонистке», авг. 1944 г., Дубоссары)

Эти изысканные строки мастерством своим выделяются из остальных - в основном непоэтичных, риторических, неумелых. Отнесём это к чудесам, которые способно творить глубокое ощущение переживаемого момента.

«Не той ты дорогой пошла...»

Гликин как поэт представляет собой стихийное явление, существующее вне поэтической культуры. Да, он пишет самые разные стихотворные тексты – то это посвящение повару; то эпиграммы; то стихи о пути полка; то тиражируемые для друзей послания типа «Моя дорогая, ты мне не хватаешь», – но всё это не только без владения стихотворной техникой, но и без образного мышления.

Но всё же иногда что-то в этих текстах трогает и поражает. Вот запись, сделанная на листке, помеченном в трофейном блокноте Juni 1941, 22 Samstag (22 июня 1941 г., суббота): «Не той ты дорогой пошла».

Причём это вовсе не критический упрёк Германии, начавшей в этот день сгубившую её войну, – нет, это строка из всё того же стихотворения «Моя дорогая...», упрёк любимой от солдата, которому она изменила. Такой вот мистический перекрёсток, совпадение судеб одного человека и империи.

Он посылает стихи в газету «Красная звезда», но получает негативный отзыв. Несмотря на успех у товарищей в сочинении любовных посланий, всё же 1.07.1944 г. в дневнике появляется запись: «Много и складно написалосъ стихов, но насчёт этого поддержка в батарее никудышняя».

Но некоторые его стихотворные опыты пользуются успехом. Это в основном переложения популярных песен. «Раскинулся фронт наш широко», отпочковавшийся от «Раскинулось море широко», мы приводить не будем – он длинноват, но вот два парафраза на другие шлягеры тех лет.

На посту (на мотив «Землянки»)

Вот завёрнут в шинели солдат,

Как и я, на посту ты стоишь,

А в землянках товарищи спят,

Лишь один ты сейчас здесь не спишь.

Ты проходишь туда и сюда,

Не согреешь озябшей ноги.

Роковые четыре часа,

Станут так велики, велики.

Как бы ни был хорош ты собой,

Упомянешь и Бога, и Мать,

И с винтовкой своей, как с женой,

Станешь бегать, плясать, танцевать.

Но четыре часа пустяки,

Приходилось и больше стоять.

Ну когда ж, наконец, эти дни

Ты пройдёнными будешь считать?

Мой «Огонёк»

На позицию Родина

Снова шлёт паренька.

По дороге на станции

Он подвыпил винца.

И пока беспрепятственно

Выпить мог паренёк,

Заиграл так отрадостно

На душе огонёк.

На минуту забылся он

Про войну и солдат.

Близко вспомнил он милую

И родных и ребят.

На «губе» отсидит теперь

Свой положенный срок

За весёлую выпивку,

За хмельной огонёк.

Но приятно и радостно

На душе у бойца

От такого хорошего,

Дорогого винца.

Впереди ещё много нам

И боёв, и дорог.

Где ж ты, радость далёкая?

Где ж ты, мой огонёк?

Чтоб врага ненавистного

Крепче бить мы могли,

Можно выпить при случае

Той «целебной воды».

Если случай представится,

Выпьем вместе, дружок,

За великую Родину,

За родной огонёк.

Конечно, охотно веришь Гликину, что эти его песни распевались солдатами, и что сам он был поражён, когда однажды на случайном полустанке услышал одну из них в исполнении совершенно незнакомых ему бойцов. Человеческой теплотой и юморком западают в душу они.

Национальный вопрос

Можно было бы стыдливо не касаться его, но теперь, после горькой предсмертной исповеди Юрия Нагибина «Тьма в конце тоннеля», было бы грехом и трусостью обойти столь щекотливую тему.

У Семёна Исаевича Гликина, потомка местечковых евреев, записей на национальную тему кот наплакал. Но всё же кое-что находим. Они связаны с его лечениями. Солдату то ранило ногу, то он проваливался в ледяную воду Одера, то на него накатывались приступы малярии.

«Была возможность остаться при санчасти учиться на санинструктора. Я наотрез отказался. И знаете, из каких соображений? Стали бы обязательно говорить: мол, видите, жид жида куда устраивает? Евреям бы кривое ружьё, и вообще их нет на фронте» (17.06.1944 г.).

А вот запись, сделанная после лечения в другой санчасти: «Врач хотел отправить в тыл. Но почему-то спросил моего согласия. Я отказался. Ещё зло брало на дармоеда-доктора (между прочим, еврей), которому просто лень было у себя полечить. И вместо тыла ты опять поехал на фронт» (23.08.1944 г.).

Ну вот и всё, что удалось найти. Можно здесь обойтись традиционным заключением «Умному – достаточно», а можно добавить и то, что из всей совокупности дневниковых записей следует лишь тот вывод, что если и недолюбливают однополчане Гликина, то не за то, что он еврей, а за его зуд видеть в людях недостатки. Правда, поразмыслив, он им их прощает, а сам если обижается на людей, то как-то совсем по-детски: «Обмоток пожалели! А Гликин проявлял находчивость. И бимбру (польский самогон. – А.Ш.) доставал, да. А вы всё говорите!» (24.01.1945 г.).

«Не хватает жизни»

В ратном труде рядового Гликина, помимо огорчений, в основном психологического характера (например, командиром взвода прислали капитана, моложе по возрасту, не шибко образованного, Гликин готов его побить по всем статьям, но тот не идёт на равные отношения, «генералится»), есть и отрадные моменты:

«А вчера я отвёл душу, капнул на сердце. Достал водки за мыло, был пьяным. Хорошо. 6 часов стоял ночью на посту. Сегодня приступ малярии. И как раз выезжаем на передовую» (22.11.1944 г.).

Чтоб у читателя не создалось представления, что Гликин только и знает, что достаёт вино, водку, спирт, бимбру и чувствует себя «хорошо», скажем, что в дневнике его немало записей более героического характера: сколько им устранено прорывов линии связи, зачастую под огнём противника, о переправах, о перетасканных тоннах дёрна и т.д. Ему дают медаль «За боевые заслуги», а за храбрые действия на плацдарме у Одера – орден Красной Звезды (а мать ему пишет, что награждена медалью «За оборону Москвы»).

Но как бы «хорошо» ни чувствовал себя подвыпивший связист, какие бы хорошие вести его ни бодрили, однако: «Главного не хватает – чувства удовлетворённости, свободы, жизни своих близких людей. Не хватает жизни» (29.01.1945 г.).

Эта фраза остаётся нерасшифрованной. И нам только остаётся догадываться, что же конкретно имел в виду её автор.

«Что написалось, то написалось»

О Победе уже есть песня: «Этот праздник со слезами на глазах».

У солдата Гликина про «слёзы» ничего мы не находим, но концентрация всех прежних обид и разочарований насыщает последние записи его дневника:

«9.05.1945 г. Сегодня праздник Победы. Хорошо. Победа. Неужели кончилась война? Там какой стол готовят, но только не для тебя. Для офицеров. Всегда найдутся люди, которые будут праздновать. А ты будто и не воевал».

«24.05.1945 г. Как я работал, как воевал – никто в плохую сторону не скажет. А те, кто в большей безопасности, те, выходит, «больше воевали» (судя по наградам). И выпивали больше меня. Подумаешь, преступление – выпил на 1 Мая (уже не воевали). Не можешь выпивать… А то, что за меня офицеры думают, это ерунда. Они в первую очередь думают о себе. И, я бы сказал, мелочно думают о себе».

На последнем развороте записной книжки читаем последнюю запись:

«Что написалось, то написалось. Закрой и до поры до времени не заглядывай сюда».

И не заглядывал в свои дневники солдат Гликин многие-многие годы. Объясняет: то некогда было (напряжённые послевоенные годы, завершение учёбы в институте, работа, семья, в общем – обычная суета сует), то сил уже нет расшифровывать расплывшиеся (чернила и химический карандаш) и полустёртые (простой карандаш) свои фронтовые записи.

«Всегда найдутся люди, которые будут праздновать». Мы – те люди, которые будут праздновать великую Победу вместе с рядовым солдатом Великой Отечественной войны Семёном Исаевичем Гликиным. И спасибо ему за то, что он сохранил для нас свои дневники – устранил свой последний «порыв» – в линии связи между героической эпохой его юности и нашими днями.

Опубликовано в журнале «Знак вопроса», №2, 2005.

Свидетельство о публикации №112031805222