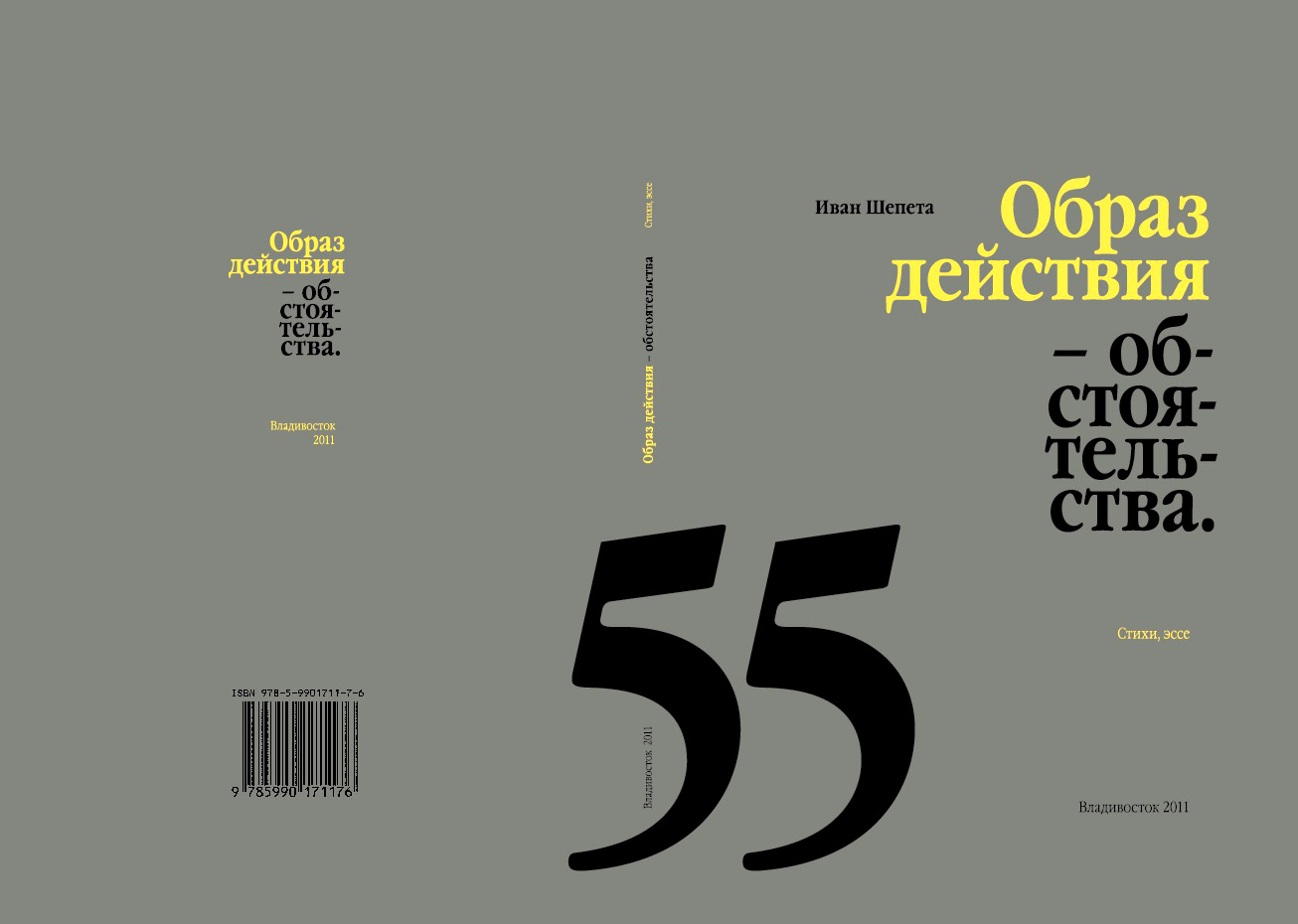

Образ действия - обстоятельства. Книга 2011

ОБРАЗ ДЕЙСТВИЯ – ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

книга стихов и эссе

издательство "Валентин", Владивосток, 2011. 92с.

55

Твержу с утра не «Слава юбилею!»,

а слава Богу: жив – и не болею,

как школьник, пялясь в строчки дневника,

где красные – два пятака.

* * *

На переезде – шлагбаум, и красный мигает свет.

Пережидаю, когда загорится опять зелёный...

Я никуда не спешу, и претензий к кому-то нет,

просто устал

металл,

в красном огне калёный.

Там где Транссиб завершает по стыкам свой быстрый бег,

вслух матерюсь я словами не сыгранной в жизни пьесы.

Тают надежды, как выпавший первый снег.

Чёрные птицы кричат, но их крик заглушают рельсы.

Всё хорошо. Хорошо! – произношу я свой текст, смеясь,

и с удивлением вижу, как обладатель мохнатых ушек

скачет по снегу – белочка – чёрная – ух ты, какая связь! –

надо следить за собою, пока не слетел с катушек!

Вот я какая жучка – злобная! вот я какой олень!

Нравлюсь такой я женщинам, любит таких читатель...

Не торопи же, Господи, Судный мой страшный День,

не осуждай дитя своё, мой дорогой Создатель!

14.12.10

* * *

Как пар от уст, легко моё пророчество.

Живёт отдельно в суматохе дня.

Его свобода – степень одиночества

отдельных нас. И Бога, и меня.

ВЛАДИВОСТОК

И у меня есть город

Весною рано-рано

Распахнутый как ворот

На горле океана… (Геннадий Лысенко)

Василию Авченко,

автору книги «Правый руль»,

обозревателю "Новой газеты"

У вахтенного

в рубке

в корявую ладонь

проблёскивает с трубки,

как маячок – огонь.

У города – характер,

и в ночь

под Новый год

упорно

старый катер

в порту

ломает лёд!

А ты спешишь

с размаху

запечатлеть пейзаж,

и в спешке рвёшь бумагу,

ломая карандаш...

Пусть

лепят здесь другие

старинные панно,

а ты

с драматургии

раскручивай кино.

Для правящего гнома,

для всех, кто дальше – в ряд,

ты – по закону Ома

сечения квадрат!

Забудь и гимн,

и оду,

и здравицу – секи!

Пусть в похвалу

уроду

не будет ни строки.

Не заслужили здравиц

ни лепящий мосты,

ни Черепков красавец

с проспекта Красоты.

А как забыть такого,

кто как пиявка вспух,

мэр – Николаев Вова

по кличке Вини-пух?

А Дайкин,

губернатор?

Тот –

тоже персонаж!

Не дрейфь же,

литератор,

точи свой карандаш!

В непризнанной столице

неправого руля

танк

грязи

не боится

под знаменем рубля!

Не тонет

в фарисействе,

и не тупит

углов –

весь

состоит

из действий,

в которых мало слов.

Большой,

фартовый город,

стиляга,

хулиган,

распахнутый, как ворот

России – в океан.

2011

ТРУБА

Бахыту Кенжееву

А над Родиной – дым,

заводов и ТЭЦ,

и вся разумная жизнь –

у трубы,

где согревается

гражданских свобод борец,

наслаждаясь процессом самой борьбы!

Наши уши не выросли выше лба,

но и мы расслышали некий глас,

что, мол, дело наше –

совсем труба,

что под трубный плач похоронят нас!

Все, кто смог, зареклись от тюрьмы-сумы.

Даже птицы наши под Южный Крест

улетели с плачем... остались мы –

крепостные сплошь остывающих мест*.

И лишь я, как некий горнист-трубач,

как верблюд горбатый, готов к борьбе –

всё пытаюсь сыграть под всеобщий плач

старый гимн на своей заводской трубе.

октябрь-ноябрь 2008

* "Крепостной остывающих мест" книга стихов Б.Кенжеева (2005-2008), вышедшая во Владивостоке в октябре 2008 в дни проведения поэтического фестиваля "Берега".

* * *

Мы уже не единый народ,

нас делили и тайно и подло,

в нас

в едином порыве встаёт

лишь футбольных болельщиков кодла.

август 2010

БРАТСКАЯ ГЭС

Я только что из Братска. Город жив,

но нет в нём тех, кто б счастлив был и весел.

Себя здесь Евтушенко, гимн сложив,

за яйца коньюнктурные подвесил.

Был «наше всё» сей гражданин Поэт,

и – вот те на! – умолк в гражданской встряске.

Что с Братской ГЭС? Её не смыло, нет:

шуршит, как мышь, в хозяйстве Дерипаски!

Я б не судил, чтоб несудимым быть,

но не сказать того, что очевидно?!. –

Гордиться нечем! некого любить...

Была страна – и нет её... Обидно!

Нас поделили подло. Братства нет

(а жили мы всегда с мечтой о братстве!)...

Живём, как зомби, два десятка лет

нерусскою мечтою о богатстве!

Верните то, что было общим, тем,

кто это строил. Иль плотину смоет.

Верните песню. Тот, кто глух и нем,

тот ест и пьёт. Но ничего не строит!

октябрь 2009

РАБОЧИЙ КЛАСС

Был неуклюж и вечно ржав металл

советских фраз,

но от одной – я с детства трепетал:

«рабочий класс!»

Конечно, льстил и лгал политпросвет,

но – пиетет!

А кто теперь рабочий? Лузер, лох –

да чтоб ты сдох!

Наскрёб на пиво, к телику прильнул –

и пей Red bull.

Смотри и смейся, неимущий раб,

Comedy club.

21.10.10

* * *

Отсутствие выбора входит в привычку,

и выбор становится – дрын,

коль, чиркнув, ломает последнюю спичку

последний поэт гражданин.

* * *

По миру бродят наших – миллионы,

советских бывших. Как им там теперь? –

Я в мыслях шлю приветы и поклоны,

я стал мудрее от таких потерь.

Как пусто в небе, проводившем стаю;

какой простор возвышенным словам!..

Вас, улетевших, я не осуждаю,

я лишь тоскую горестно по вам.

* * *

Газеты брешут, как собаки ночью.

Такое чувство, что сошли с ума.

И вой стоит подобно многоточью

забытого, с намёками письма.

Не выхожу один я на дорогу –

там гопники, там хищный ДПС.

Живу затворником,

один,

и, слава Богу…

живу с надеждою? Увы, всё чаще – без.

Пришли мне, критик, авторского яду,

от жизни дай лекарство, изувер.

Я не готов к случившемуся аду

как честно лгавший в детстве пионер!

11.12.10

* * *

Устал, озяб...

не торопи,

дай мне оттаять понемногу.

Глянь,

листья, будто воробьи,

слетают стайкой на дорогу.

А лес,

пустой осенний лес,

так чуток к шороху и плачу,

что слово, обретая вес,

больнее бьёт...

но боль я спрячу.

Смолчу.

Пусть птицы говорят.

Так пуст неисправимо

грешник,

что сквозь него проходит взгляд

колючий, как

лесной орешник.

Прости,

похожа ты на куст

с колючими его плодами,

когда слова опали с уст

и зябко воздуху меж нами.

29.12.2010

31-я годовщина бракосочетания

* * *

Уснул,

и ощущал во сне,

калачиком свернувшись,

вроде кошки,

твои прикосновения к спине,

тепло

твоей

ласкающей ладошки.

Как хорошо, что я могу уснуть,

сомненьями в себе себя изранив,

забыть про всё,

пока осядет муть

навязанных,

несобственных желаний.

Как хорошо, что ты не обожжёшь

холодным светом

отражённым,

лунным,

пока во мне перегорает ложь,

и я не стал

улыбчивым и юным.

Как хорошо, что мы с тобой дружны,

что ощущенья

достоверней слова,

что друг для друга

всё ещё

нужны,

и что слабей,

отдельный,

без другого.

Апрель, 10, 2011

* * *

Пусть не в плюс, но и не в минус. Пусть плохой, но – муж…

Повинюсь. И пододвинусь, и щекой прижмусь.

Не простишь, но станешь мягче. Жизнь сложнее схем.

Скажешь лишь, что я – обманщик. Но не зло совсем.

Я прочту (хорош ли, плох ли), стих что сочинил,

строчку ту, где не просохли буквы от чернил.

Света луч, мелькнёт по строчке, свет в твоём лице –

это лучше просто точки, что стоит в конце.

20 декабря 2010

* * *

В окошко гляну –

как снег на голову

зимнее небо…

О, этот вид –

гнездо сорочье под небом! Голое.

Как только взгляну – знобит!

А ты лишь стебель из вазы тронешь –

он хрустнет нежно, как вздох:

наши птенцы – летают,

давно уж,

а мой букетик засох!

Молчу,

не зная, к чему стремиться.

За стёклами

в полумрак

видно, как

состарились лица,

а я и не помню как…

16.12.10

НА СТАНЦИИ «ВЕСЕННЯЯ»

Из электрички вышел

и стою,

забыв зачем

на станции Весенней, –

так, будто мысль я выронил свою…

Декабрь месяц.

Утро.

Воскресенье.

Похоже, не весна. Она – не здесь.

Взлетают чайки из-под ног с тоскою.

И чуть колышет ледяную взвесь

волной морскою.

Похмельные

у моря мужики

бесстыдно клянчат у меня на пиво,

и влажно

оттепель

касается щеки,

по-девичьи –

стыдливо.

12.12.10

* * *

Никто никому ничего не должен.

Небо нахмуривается – к дождю…

Вот и я до полтинника дожил,

а не чаял, что доживу.

Милая, бровей не своди к переносице –

так и останутся морщинки во лбу!

Низко над домом ласточки носятся,

жалуясь на судьбу.

Всё хорошо, а молитвы – они не лишние,

ты в молитве своей помяни меня.

Вечно в городе у меня дела, делишки,

но и я молюсь о тебе на исходе дня.

Чтоб была ты здорова до девяноста,

и скользила ласточкой быстрая твоя тень,

чтобы старость прошла и легко, и просто,

и – чтоб умерли в один день.

16.07.2011

* * *

Морозное утро.

Скрипит под подошвой снежок.

Иному кому-то

зима наступившая – шок.

А тем, кто из годных –

для дела,

и к делу готов,

зима – это отдых

от пыли и груза годов.

Дышу, надышаться

никак не могу на бегу,

на время без шанса

оставив с косою каргу.

Так где-то таёжный,

по первому снегу теперь

идёт, осторожный,

на звук напружиненный зверь.

Не знаю, простишь ли:

дышу наступившей зимой,

где всюду я лишний

и всем почему-то не свой…

И только к тебе я

зачем-то как старый дурак

навроде репея

пристал,

не отстану никак...

03.12.10

СЕРГЕЮ КУЗНЕЧИХИНУ

Из запоя надо в одиночку...

("Дополнительное время", книга стихов

С. Кузнечихин, Красноярск, 2010)

Из запоя вышел в одиночку.

Медленно. Мучительно. В три дня.

В этом деле надо б ставить точку,

да поставил дьявол на меня!

У него таких, как я, немного,

как сухих поленьев на распыл,

кто был в детстве поцелован Богом,

а потом об этом позабыл.

В зеркало гляжу: ну что за рожа!

Будто поцелован роем пчёл...

Книжку получил твою, Серёжа,

и как видишь вовремя прочёл!

Не поверишь, только в нашем деле

не писать – какие пустяки! –

главное –

чтобы прочесть сумели,

чтобы слово достигало цели,

и смотрелось больше, чем стихи.

24.11.10

ПЕНСИОНЕРЫ

Скакать бочком с горы –

привычка,

почти что детская...

Жена

при мне, как серенькая птичка

при воробье,

оживлена.

О эта осень! Ягод спелость

последняя – горчит уже,

чтоб напоследок слаще пелось

о том, что вызрело в душе!

Пусть дни по-будничному серы,

мне смехом вышибло слезу:

ведь скачут вниз пенсионеры

к больнице, что стоит внизу!

08.11.10

БЕГУЩАЯ ПО ГРАБЛЯМ

Оглянулся, хрустя позвонками,

а там –

не заначка душка, а просто мука:

дорогая,

бегущая по граблям,

жена и подруга!

* * *

Александру Пыркову,

художнику, победителю солнца

Друг художник с полотен изгнал

краски солнца – оставил потёмки,

то ли в бездну земную провал,

то ли в ад наркотической ломки.

Он, наверно, и вправду велик,

мастер чёрной, без Бога иконы:

я гляжу то на дьявольский лик,

то на зрителей, бьющих поклоны.

Удивительно то, что всему

в этом мире есть место и время,

только я никогда не приму

тьмы как темы, стучащейся в темя.

И когда облетает листва,

обнажается небо и чувства,

я держусь простоты, естества

перед чёрною дыркой искусства.

19.09.2010

* * *

Жизнь духа

с жизнью тела примирять,

но так и не достигнуть примиренья...

О, сохранит ли мятая тетрадь

моих стихов разорванные звенья,

как разрывалось сердце,

как терпел,

бездушье тех, кем был я понукаем?..

Нет, глупо говорить о том

теперь,

коль неба край с земным сомкнулся краем

и наступила ночь!..

И я – в ночи,

и купол неба звёздочками вышит,

и что со мной – не важно.

Хоть кричи –

никто меня не видит и не слышит!..

Лишь пахнет куст жасминовый тобой,

любимой прежде, чем тебя я встретил.

И зверь лесной идёт на водопой,

и угли звёзд затягивает пепел.

29.08.2010

* * *

Земная жизнь моих иносказаний

ещё блуждает в сумрачном лесу,

но чистый дух, свободный – над лесами,

над стройкой-перестройкою несу.

И ангел мой летит со мною рядом,

и жизнь земная, вопреки всему,

с той высоты не кажется мне адом…

Так вор романтизирует тюрьму.

Так всё, что стало постепенно прошлым,

когда на это сверху поглядим,

ни подлым нам не кажется, ни пошлым,

а лишь забавным, вздорным и смешным.

_______________

Так голубю, что сядет на карниз,

приятней сверху видеть всё – и даже

вот эту свалку в городском пейзаже,

построенный в боях постмодернизм!

* * *

Что за ночь наступает – кромешная!

В чёрной дымке летучей – луна,

И лишь речка безмолвная снежная

В расступившемся лесе видна.

Спи, мой разум, собою измученный!

Всё, что ты ни надумаешь, – ложь.

Всё, что есть за речною излучиной,

Ты узнаешь, когда повернёшь.

И какая бы страсть ни наполнила

Берега твоих новых идей,

Речкой снежною будет, безмолвною,

Продолжение речи твоей!

18.01.10

* * *

Е.Д.

В подъезде дома лестничная клеть

всю ночь одна мерцала в тусклом свете,

и я готов был ночью умереть,

но ты моей не допускала смерти.

Тьма неохотно размыкала круг,

согрелись солнцем каменные плиты.

Мне стало легче, и я понял вдруг,

что мы с тобой уже не будем квиты!

И, понимая, головой поник

в раскаянье неискупимом мужнем,

что я теперь не столько твой должник,

как раб того, что не свершил в минувшем.

10.01.10

* * *

Метёт позёмка вдоль столбов фонарных.

Лицо своё упрятав в воротник,

среди людей хронически непарных

я жить привык.

Мы все, увы, единственные в мире,

под этим небом, этой пустотой,

и дважды два, возможно, не четыре

в системе той.

Но мы с тобой по правилам играем

в беспамятстве и снов, и дел дневных,

и ад квартирный называем раем

для нас двоих.

06.01.10

* * *

Вверх по распадку неба свод – белёс,

и сучья – ноты, что без должной цели

торчат в стволах невидимых берёз,

а чуть пониже – притаились ели.

И тихо так, что слышен каждый звук:

лай из посёлка – подневольный, тощий,

и с неба – вздох, и дятла – дробный стук,

и ключ – журчащий под метровой толщей.

Похожим став на этот лес – седым,

где в полдень снег на чёрных ветках тает,

я человеком стал – немолодым,

и мне – не нот, а пауз не хватает.

14.02.10

* * *

Когда проезжаю под аркой,

где поезд свистит свысока,

то, словно машина с мигалкой,

меня догоняет тоска.

Прошли и любовь, и обида,

неправда и полная ложь,

и в зеркале заднего вида

сияющих глаз не найдёшь.

Как жертва великого мщенья,

порвавши последнюю нить,

не стану просить я прощенья...

и ты не попросишь простить!

Пусть счастье не общее наше –

не наше. Не всё ли равно? –

счастливей не стали мы – старше,

а значит – простили давно.

14.02.10,

прощёное воскресенье

ПИСЬМО В СТОЛИЦУ, ХVIII ВЕК

отрывок, в переложении на современный язык

Приветствую тебя, мой друг столичный!

Всё занят политической борьбой?

Сенат безмолвствует, как конь в узде привычной,

а ты в тоске по жизни заграничной

реванша ждёшь, готовя новый бой?..

Тебе бы счастья в жизни личной!

Кормило власти, слышал, взяли в руки

гвардейцы из гнезда Петра?

сплошь Сашки Меньшикова внуки,

сплошь – не варяги, сплошь свои ворюги,

большие крысы с царского двора?

и меценаты на досуге?

Что ждать от тех потомков проходимца,

который в детстве досыта не ел?! –

Не вышли ростом, плутоваты лица…

Учила их кормилица волчица

гнать, достигая, кто на что посмел…

Вот и итог, как говорится!

Борьбой партийной имя не позоря,

Стихами коротаю свой досуг.

Да, я живу в провинции у моря…

Сороки, белки с моего подворья,

Те тоже тащат… Глядя на ворюг,

Смеясь, вытравливаю хворь я!

Прости, но я идей не разделяю.

Во мне твоей уверенности нет.

О чём сыр-бор в столице я не знаю,

мы здесь в деревне попривыкли к лаю:

- Что лаешь-то? - спрошу у пса. В ответ

опустит уши: лают - вот и лаю!

Мы примем здесь преемника - любого.

Не нам судить, что истина, что ложь.

Мы лишь хотим порядка. Хоть какого!..

Пришли стихи поэта мне Баркова;

вот, говорят, кто истинно хорош!

А от воззваний толку - никакого.

06.01.10

ОДА НА ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА

1.

Свет отключили – залаяли псы, глядя на звёзды,

и отразились в созвездье Весы пашни, погосты,

лунные плёсы сонной реки, берег горбатый,

ольхи, берёзы да ивняки – всё, чем богаты.

Все, чем владели прежде до нас готы и гунны.

Всё, что воспели прежде не раз стрелы и струны.

Отблеск забытый прежних страстей, тёмных и потных,

или событий в мире детей, трав и животных? –

радости зуммер... В точку свело даты и лица.

Будто я умер, и повезло тут же родиться!

2.

Но... ворохнётся, хрюкнув, как вепрь, дизель в сарае –

Пёс поперхнётся, будто о цепь, путаясь в лае.

Господи сыне, раз я такой, то без вопроса,

дай мне, как псине, мир и покой лунного плёса!

Мир электричества – яростных ламп, стен из бетона,

качеств-количеств, женщины-вамп, гнущейся томно,

банковских ставок, бирж мировых и котировок,

стрелок и явок, взглядов косых и недомолвок.

Время прощаться… это – пароль, думка барбоса –

сытым промчаться – берегом, вдоль лунного плёса.

27.01.10

* * *

Прохладно,

солнечно и сухо.

Над плавной медленной рекой

ракита скрючилась

старухой

и воду меряет клюкой.

А за рекой

в страну Бохая,

по неухоженным полям –

дорога в прошлое

плохая,

переломилась пополам.

И мы не знаем, что и как там,

пытаясь брод найти в реке,

не доверяя древним картам

и тёмным лицам удэге…

* * *

Живу один. Ни брошен, ни влюблён.

Жизнь, просто жизнь – пойми её, такую:

от грешной, прежней, – переутомлён,

а от безгрешной, нынешней, – тоскую!

Разглядывая землю чёрных гряд,

сырых, тяжёлых накануне вспашки,

я представляю будущий наряд

земли сырой – смирительной рубашки.

Гляжу ль на белок шустрых иль сорок,

томлюсь ли я, прислушиваясь к лаю,

живу, иль просто отбываю срок,

я лестницу из рифм всю жизнь сбиваю.

Карабкаюсь на небо, как могу.

Оглядываюсь с лестницы пугливо –

обрушиваюсь... и на берегу

как мальчик краб, бегу из волн прилива.

Март, 25, 2011

СВЕРХЗВУК

1.

Как часто звуки важнее смысла, чтоб песня пелась,

где всё в округе, значенья, числа – смывает мелос,

и волны в море на гребне самом, вскипев, белеют,

и овны в поле проходят стадом и нежно блеют.

О чём трезвонит, присев на ветку, беспечный зяблик?

О том, как тонет бумажный в клетку листок-кораблик,

как школьник следом бежит вдоль речки, спасти стараясь,

а позже, дедом, у тёплой печки встречает старость...

2.

Земля вращает на карусели, скрипит подшипник.

Звук возвращает туда, где пели не без ошибок,

в тот пункт, в ту точку, где были раньше и где уж – нет нас,

где слиты в строчку – и мысли наши, и наша нежность.

Запала нота, частичка света – эффект обыден:

звук самолёта отстал от следа, который виден.

Из-за предела уже не слухом – сознаньем высшим

волну без тела, кто пел сверхзвуком, сейчас мы слышим.

Фет Афанасий, Рубцов и Бродский, и кто там дальше? –

труд не напрасен; пусть фразы броски, но нет в них фальши,

нет ни намёка, что жизнь – жестока; лишь полной мерой –

печальный опыт, который добыт трудом и верой.

Апрель,16, 2011

* * *

Жизнь – принимаю. Будто яд,

по капле – чтоб не отравиться.

Любимой равнодушен взгляд,

и я гляжусь в иные лица.

Вот обернулась не спеша –

при свете фар – почти картинка,

и бьётся вечная душа

в капкане развитого рынка.

Не жжёт витринный блеск огней,

продажные – они не горды,

и лишь противно от своей,

в витрине выглянувшей морды.

20.02.10

* * *

Евгению Лесину

Свой некролог, обещанный в “EX Libris”е,

как на трубе, когда-нибудь ты выдуешь.

Поэт хорош, когда в гробу, при выносе,

но той судьбе, навряд ли, позавидуешь.

Заплачено за всё, за рифму каждую,

за прежний весь восторг – таким похмельем,

такой необъяснимой прочим жаждою,

что и не снилось никаким Емелиным!

___________________

Цитата – не цитата, коль неточная,

но, право, так неловко слушать арию,

где девушка Московия порочная

перепевает честную Тартарию!

* * *

Владимиру Монахову

поэту "молчания" из г. Братска

Долгой ходьбой утомив богатырскую кость,

Ради одной, от ходьбы молодеющей строчки,

Сядешь за стол, и вколотишь задумчиво гвоздь

Глубокомысленной и убедительной точки.

И залюбуешься: точка – а так хороша!

Надо бы жить, но душа уже неосторожна:

В точке молчания в небо стремится душа,

И от полёта её удержать невозможно.

22.04.2010

ИВАН ШЕПЕТА

МАСТЕР ОТКЛИКА

Жизнь, какая она есть, – куда более изобретательная выдумщица, чем любой писатель. Бери реальную ситуацию, биографию – пиши. Получится круче, социально значимее, а главное – достоверней всякой выдумки.

Безвестный приморский критик Александр Турчин, приятель из моей литературной юности, в духе безответно любимой им диалектики за долгую жизнь превратился в свою противоположность – в литературного НЕ приятеля. И это не что-то из ряда вон выходящее, а напротив, – типическое в типических обстоятельствах. Реализм.

В сентябре 1973 после зачисления в университет, когда я со своим курсом отправлялся в колхоз на уборку урожая, мне было 17.

Филологический факультет тех лет состоял из отделения журналистики, русской и английской филологии.

В общем вагоне ночного поезда, волею случая, я оказался в одном купе с «журналистом» Александром Турчиным.

Он назвался почему-то Аликом.

Жёлтый вязаный свитер, тонированные, редкие по тем временам тёмные очки, маленькое свидетельство принадлежности к привилегированной касте, и длинные волосы по плечи выделяли его из толпы одинаково одетых и коротко стриженых парней. Вокруг нас тут же завертелась карусель девичьих лиц. От Алика исходила подкупающая всех спокойная, демонстративная уверенность в себе. И я, неуверенный провинциал, невольно проникся к нему симпатией. И легко позволил Алику быть в центре внимания.

Из 170 первокурсников 1973 года вышло много заметных персонажей. Журналистов, издателей, профессоров. Был даже сын будущего министра культуры России – будущий преподаватель Литинститута и доктор наук Коля Сидоров. Но писателей, да и то с оговорками, получилось всего два. Я да Александр Турчин.

Село Поповка располагалось вблизи китайской границы, и за картофельными полями начинался укрепрайон. Там стояли доты, раскачивались на ухабах медленно движущиеся армейские грузовики и джипы защитного цвета. Мелькали военнослужащие в полевой форме.

На общем двадцатиместном, наспех сколоченном топчане мы спали с Аликом бок о бок, на соседних матрасах. И вели бесконечные разговоры. Я был пессимист, а Алик – совсем как персонаж пьесы Василия Шукшина – оптимист. Я следовал завету виднейшего честолюбца планеты Наполеона – «надеялся на худшее, чтоб не терпеть разочарований», а мой городской приятель, напротив, был полон оптимизма и верил в свою литературную звезду.

Алик был на год старше, уже печатался в газете «Тихоокеанский комсомолец» (с 15 лет!), писал повесть о школьниках 41-го года, «державших оборону в тылу врага», и на фоне робкого профана, пишущего наивные, неуверенно срифмованные опусы смотрелся куда как предпочтительней.

Однако стихи его мне не понравились, о чём я предельно откровенно сказал. Типичная советская графоманщина. Даже как-то неловко было за столь неординарного и современного человека. Саша (так я его называл, когда вернулись во Владивосток) был снисходителен – все его хвалили. Однако моё упорное непризнание его закусило. Тем более, что я так подробно и долго рассказывал ему колхозными вечерами про Лермонтова, многие стихи которого знал наизусть. Чем это Александр Турчин хуже?

Однажды Саша пригласил меня к себе домой на Народный проспект, где проживал с матерью, преподавателем Института советской торговли. Меня поразила шикарная по тем временам квартира, где у приятеля была своя комната.

Едва я вошёл, Саша, закрыл дверь своей комнаты изнутри. И с матерью, пытавшейся войти, говорил грубо через запертую дверь. Меня это неприятно поразило, но в чужой монастырь со своим уставом не ходят, и я вынужденно промолчал.

Саша, якобы, написал новые стихи и хотел выслушать моё мнение. На самом деле он готовил ловушку. Из трёх напечатанных на его собственной(!) пишущей машинке одно стихотворение было своё, второе – Игоря Шкляревского из "Юности", третье – не известное мне стихотворение Блока. Расчёт был правильный: "Юности" я в глаза тогда ещё не видел, а Блока читал по диагонали. За поэму "12", которую нам втюхивали в школе как гениальную, я Блока невзлюбил и считал ошибкой внесение его в школьную программу. И Саша об этом знал. Он хотел уличить меня в моём невежестве, когда я буду ругать стихи.

Первое произведение я квалифицировал как полную чушь, за второе похвалил – ничего, прогресс налицо, такое можно и печатать, а от третьего… – просто обалдел: здорово! "Похоронят, зароют глубоко, Бедный холмик травой зарастёт..." Вот так и пиши – умеешь же! Как можно не чувствовать разницы между первым и третьим стихотворением?!

Саша имел ум, тяготеющий к науке, а не к искусству. Поэтому не мог не верить результатам эксперимента. Получалось, что он и впрямь пишет негодные стихи. Хуже безвестного Игоря Шкляревского.

Ещё я помню, что стал в тот день невольным свидетелем конфликта юного гения со своей матерью. На какое-то безобидное с моей точки зрения бытовое замечание Саша совершенно нелогично заорал на мать, что она – мещанка, торгашка, обросшая порочащими связями "ты мне, я – тебе", не совместимыми с советской моралью и т.д. Его понесло как осла под гору, впряжённого в невидимую мне телегу. И так трясло, будто эта телега находилась внутри него.

Я почувствовал себя неловко и поспешил уйти.

Помню, как на объединённых факультетских занятиях по физкультуре сдавали нормы ГТО. Перед кроссом на 1500 метров Саша снисходительно похлопал меня по плечу: «За мной не тянись. Я тренируюсь, бегаю каждое утро за трамваем». Его слова были мной приняты за чистую монету, так как легкоатлет я был неважный, коротконогий, не имевших каких-либо природных способностей к бегу. Правда, немного занимался в десятом классе в легкоатлетической секции, но прибегал в числе последних. Тренер даже вынужден был придумать для меня свою дисциплину, чтобы не зря мучился,

наматывая 15 км за тренировку, – спортивную ходьбу, где я стал чемпионом района на спартакиаде школьников.

Заканчивая кросс третьим, я оглянулся: Саша отстал почти на круг. Подтягивались на турнике – и опять Саша отстал раза в 2, если не больше по количеству подтягиваний.

И вспомнился колхоз, корявые «понты» Алика про боевое самбо.

Он вырезал кленовую палку и сунул её за воротник рубахи на спине, чтобы в случае стычки с местными женихами, зарившимися на наших однокурсниц, быть готовым к отражению превосходящих сил. Алик якобы занимался боевым самбо и знал, как пользоваться этой штукой.

Палка, болтающаяся за спиной, мешала при ходьбе, но действовала на сердце успокаивающе – как валерьянка или корвалол. Определённо, Саша был колдун, и только оголтелый материализм, в который он впал, повзрослев, помешал ему стать Кашпировским.

Подвыпившие сельчане приходили, куражились, но до прямого столкновения не дошло.

Хорошо, что драться не пришлось. Восхищённо глядя на приятеля, я переоценивал наши коллективные шансы в противостоянии с колхозниками.

Первые смутные подозрения, что Саша не тот за кого себя выдаёт, начали закрадываться у меня именно на физкультуре.

Помню, что у Александра Турчина была завиральная идея по поводу «гениальности в литературе». Он, якобы, владел секретом – неким золотым ключиком, отпирающим дверь в вечность.

Фрагментарно будущий критик теорию излагал, но я ничего не запомнил. В ней было много алогичного, шаманского, поэтому-то, возможно, она сейчас воспроизведению и не поддаётся.

Себялюбие, которым страдал будущий критик, оказалось заразным. Не сразу, но авторское эго пробудилось и во мне. А два нарцисса – это уже букет.

Помню, что я, чтобы не отстать от приятеля, откликнулся своей теорией. Мне казалось важным соответствовать как личность выдающемуся современнику, удостаивающему меня своей дружбы.

Суть теории состояла в том, что «социалистический реализм» не был реализмом, а, строго говоря, был как метод – классицизм. Я его называл

«социалистический классицизм», чтоб отличать от «поствозрожденческого». Регламентация искусства и оглядка на классические образцы (в данном случае на критический реализм 19 века) – родовые признаки такого метода.

А вообще художественных методов как совокупности идейно-эстетических принципов и предпочтений всего три: реализм – классицизм – романтизм. И опять реализм на новом уровне опыта и знаний. Окостеневающий, но красивый, писанный по теоретически выверенным лекалам вторичный реализм – и есть классицизм.

Романтизм разрушает сложившийся стереотип под флагом «нового искусства».

Такой мне явился концепт на лекциях «Введение в теорию литературы» конца 1973 года.

В декабре мне вывернули колено на занятиях по борьбе, и я вынужденно прекратил свои занятия в политехническом институте, где существовала тогда школа высшего спортивного мастерства по самбо под руководством выдающегося тренера В.А. Сорванова. Повреждённый мениск долго не заживал. Месяца через три я пришёл в "политен" на соревнования по "Буревестнику" в составе университетской команды, перемотав колено эластичным бинтом. Заслуженный тренер демонстративно забрал у меня казённую форму, выгнал из своей школы, несмотря на то, что я неплохо выступил для совсем ещё юного спортсмена, имеющего к тому же трёхмесячный перерыв и травму.

Поскольку мечта стать мастером спорта накрылась медным тазом, то иногда мы с Сашей выпивали. Он любил это делать в ресторане, по-взрослому.

Шёл конец апреля. Зеленела трава, накрапывал дождик. Мы сидели на станции «Санаторной», в ресторане "Поплавок". Заведение было замечательно тем, что стояло на сваях в Амурском заливе. Заказали бутылку водки и по бифштексу с яйцом. Стоило это тогда 10 советских рублей. Разомлев от выпитого, Саша поделился со мной, что хочет уходить из университета. Мне, честно говоря, учёба тоже опостылела. Я хотел быть писателем, а не филологом. Под влиянием приятеля, я тоже решил "бросить университет".

Деканом филфака в то время был Олег Финько, кандидат исторических наук, совсем ещё не старый, лет тридцати карьерист с авантюрной жилкой. Сейчас он всплыл в Москве, активистом партии Жириновского. Я даже где-то не так давно видел в телекадре его плутоватую физиономию. Кажется, в Госдуме.

Когда я пришёл с заявлением, Финько сумел убедить всё ещё не уверенного в себе юношу, чтобы я, прежде чем уходить в армию, сдал сессию. Так – чтобы за плечами был курс университета. Чтобы после армии я мог, одумавшись, восстановиться, а не поступать заново.

Я пошёл сдавать сессию и, несмотря на некоторые трудности, сдал её, а Саша продолжал богодулить. Имея минус пять по зрению, он получил белый билет и мог делать всё, что ему заблагорассудится. Конфликт с матерью зашёл так далеко, что она предложила сыну сделку: он получает деньги (кажется тысячи полторы-две) и выписывается из квартиры. Едет, куда угодно, занимается, чем угодно, лишь бы её больше не терроризировал.

Я сдал сессию, но уйти в армию у меня не хватило решимости.

Александр Турчин, будущий, как он предполагал, знаменитый писатель, уехал в Яковлевку, в местную районную газету. Там-то он и научился писать заметки, отклики на события сельской жизни.

Самоуверенный писатель послал рукопись неоконченной повести в Литературный институт. И прошёл творческий конкурс, вопреки моим ожиданиям. Почему-то не на очное отделение, куда собирался поступать, а на заочное.

Это любящая и продолжающая баловать своё дитя мать, узнав о намерении сына поступать в Литинститут, через свои связи устроила сына в престижный институт. Куда смогла – на заочное. Естественно, неблагодарный неуч узнал об этом много позже, но института не бросил. Стыд глаза не выел, жизнь брала своё.

Творческий конкурс в Литинститут я не прошёл дважды. Ощущая себя писателем, на занятия не ходил и, в конце концов, вылетел из университета. С четвёртого курса.

В армии я получал письма от более удачливого товарища. Саша женился, переехал на станцию Угольная, которая ныне – административно, уже Владивосток, в частный дом, где жена Татьяна жила со своей матерью.

В 1979 году у молодого писателя родился сын. Его назвали Слава. Это была своеобразная метонимия того, к чему так стремятся писатели.

После армии, также женившись, я на такси приехал по адресу, что был на конверте письма. Из двора покосившейся халупы, куда я пытался войти, на меня бросилась свора собак, 15-20 остервенелых разномастных особей. Собаки растаскивали полы пальто, а я крыл их портфелем сверху. Одну даже, помню, опрокинул ударом свободного кулака в кожаной перчатке. Таксист стал бросать камни и отогнал свору. Я быстренько влез в машину и уехал в город.

Это был мистический знак, что ездить мне на станцию Угольная по улице Чичерина 12 не следует.

За время учёбы в Литинституте Саша не смог написать из прозы что-нибудь приличное и перешёл в семинар советского партийного критика Феликса Кузнецова, очень влиятельного функционера Союза писателей СССР.

По образному выражению приятеля Феликс как дрессировщик потрясал перед оскалившимися мордами писателей связкой ключей от московских квартир, и писатели, славящиеся тем, что гуляют сами по себе, охотно выполняли его дурацкие команды на глазах изумлённой публики. Ещё и неприлично облизывались, и стояли на задних лапах.

Бывший декан филфака Олег Финько, работающий теперь редактором московского издательства «Искусство» был замечен приятелем в числе тех, кто стоял на задних лапах и облизывался. Впрочем, у Саши был недобрый, завистливый глаз – он мог и ошибаться.

Где-то в это время критик Александр Турчин стал почитывать Карла Маркса, Владимира Ленина. Его вдруг осенило, что в СССР нет того социализма, который предрекал Маркс и пытался строить Ленин. А ведь всего-то нужно правильно прочесть! И любому не предвзятому читателю станет понятным, что отечественные партийные функционеры – жалкие ревизионисты.

Я слушал его в пол-уха, так как видел в нём средневекового книжника, верящего в возможность получения золота из свинца.

По его теории получалось, что у нас построен не социализм – бюрократический государственный капитализм. Хрен с моей точки зрения был не слаще редьки. Тот же свинец, только тяжелее от осознания, что все жертвы были напрасны.

Со времён Виссариона Белинского критика у нас была отдана на откуп всякого рода ревнителям.

Александру Турчину показалось, что он обрёл точку опоры, как Архимед, обещавший перевернуть мир. Золотые буквы на «Капитале» Карла Маркса истёрлись от частого употребления, а ученические тетради за 2 копейки распухли от конспектов и цитат.

У начинающего критика уже был диплом престижного вуза, первые публикации рецензий в толстых журналах, а я ещё только заканчивал заочно провинциальный университет, писал стихи и даже не пытался печататься, чувствуя их несовершенство.

После армии быстро взрослеешь, вся шелуха слетает, ты начинаешь реальнее оценивать людей, видеть недостатки, которых прежде не замечал. Наши безоблачные до этого отношения дали трещину.

Конфликт нарастал постепенно от встречи к встрече. Суть его, на мой взгляд, состояла в том, что мы менялись местами. Из аутсайдера провинциала я превращался в крепкого стихотворца, выучившегося по примеру товарища думать о себе в превосходной степени. А Саша на моих глазах превращался в графомана, и от текста к тексту это становилось очевиднее, художественный прогресс был мало заметен, а обретение приятелем марксисткой идеологии окончательно ставило крест на нём как на художнике. Так происходит всегда, когда искусство перестаёт быть самодостаточной вещью, а переходит в разряд факультатива в тени посторонней идеи.

Хотя само по себе увлечение марксизмом и выглядело оригинальным, и вызывало мой интерес, но оценка всего-всего, что есть вокруг, особенно современной литературы, через Маркса воспринималась мною как схоластика и догматизм. Мне хватало официальной идеологии. Бреда, от которого общество в 80-х уже определённо подташнивало.

ДРУГ

Как мальчишки в свой первый бой

Шли мы весело вверх с тобой,

И ушли отсель – в облака,

И смеялся я свысока.

Не пугало, что нет людей,

Было много своих идей,

Да и ты где-то рядом, знал, –

Хохотал…

Вот скатился туман со лба,

Огляделся я: нет тебя,

Кликнул – эхо пришло назад,

Как у пса виноватый взгляд.

Закричал: «Где мой лучший друг?!» –

И за горло эхо схватил.

Покатился по небу звук:

– Друг!!!

Дру-уг, дру-у-уг…

(1983)

Эти стихи как раз были написаны в аккурат накануне конфликта, вспыхнувшего внезапно.

Я был с дружеским визитом у Саши в его скособоченном домике. Маленькая фитнесc-красавица Татьяна, Сашина жена, вынужденно слушала мои стихи, так как приятелю они были демонстративно не интересны до полной потери вежливости, а мне поделиться написанным очень хотелось. Саша, не глядя в мою сторону, занимался своими делами. Ел, шумно заглатывая борщ, потом мыл чашку под ручным умывальником. Звякал тарелками.

– Нельзя ли чуть тише? Сбивает! – не выдержал я.

Взрыв негодования приятеля был замешан на ревности:

– Ходят тут всякие! Порядки свои устанавливают! Ведут себя так, как если бы здесь была посторонняя женщина Таня! – Его трясло…Так трясёт одержимых.

Несправедливо оскорблённый, я почувствовал, как затряслась во мне ответно каждая клеточка организма, стремительно теряя воду, витамины и драгоценные минералы.

Разрываемый сердечной привязанностью и уязвлённым достоинством, я ушёл. Ни слова не говоря в свою защиту. А про себя поклялся больше не появляться там, где меня не любят и не ждут.

Следующая наша встреча состоялась аж в 1987 году на краевом Совещании молодых писателей.

Как признавался Саша позже, он вычитал в краевой газете статью, объявление о конкурсе рукописей для отбора кандидатов на участие в краевом совещании молодых писателей. Объявление сопровождалось моим стихотворением «Ударная установка», неудачным, юношеским, но – в тему.

…Пробиться! Во что бы ни стало.

И не слышно другого.

Для искусства этого мало.

Мало, честное слово!

Настучишься башкой до раны,

И с тоской, ещё не остывшей,

Продырявишь свои барабаны,

И увидишь: они – пустые!

Раз обо мне поминают в связи с конкурсом, решил он, то, наверняка, я буду среди участников. Невыясненность наших отношений толкала его к поиску контакта.

Мы встретились носом к носу в кафе Дома молодёжи в обеденный перерыв. Я не стал демонстрировать свою неприязнь и обиду. Дружелюбно, хотя и холодновато, поздоровался, и Саша познакомил меня со своим приятелем, драматургом Владимиром Шумсковым, о котором я уже был наслышан. Тот тоже, как выяснилось позже, был неомарксистом.

Саша выглядел предупредительно вежливым, и я решил, что прежнее хамство – эпизод, о котором он сожалеет.

Наши приятельские контакты возобновились. Догматическая литературная критика, которую Саша гордо именовал «реальной», рассматривающая литературное произведение под углом выработанной идеологии, меня особо не раздражала. Забавляла. Друзья имеют право на слабости, и к этим слабостям следует относиться снисходительно.

Надо признать, что Саша открыл для меня целый мир ненавидящих наёмный труд (и труд вообще) человеческих особей. Они были склонны к напряжённому умствованию, лишь бы ничего не делать на благо преступного общества, каким умники считали советское государство.

Так драматург Владимир Шумсков сдал свою трудовую книжку в магазин на Спутнике за скромный гонорар в 10 рублей. Продавщицы делили его ставку грузчика на троих, выполняя вместо него несложную работу. Философ получал возможность барствовать на манер мелкопоместных дворян из фантасмагорической поэмы Гоголя «Мёртвые души».

Лидер «Союза освобождения труда» Павел Соломатин, с которым меня познакомил молодой критик, работал вахтёром, лифтёром – лишь бы ничего не делать.

Хорошее слово – «богодулить» (Богу дули крутить).

Все они были чистые тунеядцы в духе Иосифа Бродского, только бесталанные.

На критику государства-паразита, эксплуататора, я смотрел как на защитную реакцию лентяев, живущих по законам «разумного эгоизма», описанного Чернышевским.

После переворота 1991 года и раздела страны во дворе драматурга со станции Спутник, рядом с курятником, появился бюст Ленина на крашеном постаменте.

Рядом с этим артефактом мы и «кучковались». Я читал стихи, а неомарксисты излагали свои теории.

В это время меня стали активно печатать. И с Владимиром Шумсковым я сдружился, несмотря на различие политических воззрений. В отличие от Саши Турчина тот охотно слушал мои стихи, радовался тому, что в Литинституте, где он в этот период учился, моё имя поминали.

Критик, напротив, ничему не радовался и видел только тёмную сторону моего успеха. В пересказе других до меня доходили его байки, как я суетливо хвастаюсь, показывая номер «Советской литературы» с переводом моих стихов на иностранные языки. Может быть, он и прав. Наверное, некрасиво это. Да как устоишь? И показывал-то я журнал не кому-нибудь, а тому, кого считал своим другом.

У меня уже была своя подержанная японская машина, и я попеременно посещал марксистов то на станции Спутник, то на станции Угольная.

И однажды (опять внезапно для меня) всё повторилось.

Я заехал к Саше днём. Он собирал клубнику, которой потом торговал на базаре. У борца с мещанством, советского по сути критика Турчина был пунктик: он стеснялся своего настоящего, полного мелкособственнических ужимок. Помню, как однажды, гуляя с самым влиятельным приморским литератором 80-х коммунистом и либералом Юрием Кашуком, забрёл на центральный базар по улице Комарова и обнаружил там торгующего цветами безработного Турчина. Помню, как Саша густо покраснел, смутился (а чего собственно?), прекратил торговлю и выбросил непроданные цветы.

И вот теперь я застал Сашу за непочтенным для критика сбором ягоды. Похоже, он стеснялся своих доходов с приусадебного участка. «Ходят тут всякие, – что-то в этом роде бубнил он себе под нос, не оборачиваясь даже в мою сторону, – высматривают чего-то, вынюхивают…» Вспышка необъяснимого раздражения, на этот раз замешанная на имущественной, практически классовой ненависти вызвала во мне ответную вспышку ярости незаслуженно оскорблённого человека. «К тебе пришли в гости, веди же себя как принято у людей! Я не требую кавказского гостеприимства, но вправе ждать элементарной вежливости!» – так бы я озвучил владевшие мною эмоции .

Хотелось ударить.

Однако я сдержано извинился и сказал, что я лучше пойду, раз не до меня.

– Иди, иди, говнюк! Не у себя дома! И не возвращайся! – это я услышал, когда отворил калитку.

Вернуться, заехать по роже? Но ведь с другой стороны он прав: не у себя дома.

И я опять ушёл молча. И я поклялся (во второй раз!) больше не появляться на Угольной. Вспоминая необъяснимое хамство критика, всё больше походящего на злого колдуна, паука с двенадцатью лапами, в шести из которых вырезки из газет с его заметками, я натягивался изнутри – звенел – аж искры сыпались, как от удара лезвия о лезвие. Убью! Но потом брал себя в руки, уговаривая: в конце концов, уже не мальчик, чтоб драться.

Однако порча делала своё чёрное дело, и я бился, как муха в паутине, без надежды выпутаться.

В начале 2006 года я издал книгу стихов «Суровые стансы» как знак возвращения в литературу после 15-летнего перерыва. Провёл вечер в Доме офицеров флота по случаю своего пятидесятилетия. Там-то, на фуршете, я и обнаружил Александра Турчина. Он сильно постарел, полысел, подурнел. Пил охотно, много, не заботясь о последствиях. Я его не звал. Но коль пришёл – то пусть будет.

Чуть позже мы случайно встретились у Шумского. И опять я смирил гордыню, и не стал задираться, как по-детски несколько лет назад рисовал себе в расстроенном воображении.

Саша хлопнул толстой книгой своих статей в твёрдом переплёте о стол:

– Вот какие книги нужно издавать!

Я взглянул на тираж: 10 тыс. экземпляров (на самом деле было всего 10, а три ноля к ним – чистые «понты» в духе Алика).

Это Саша использовал своё служебное положение, когда краткий период работал главным редактором странного издательства «Дюма». Я открыл книгу с середины, прочёл по диагонали. Типичный образчик не любимой мной неизящной литературы. По мне так наоборот: не нужно такие книги издавать! Но ничего не сказал.

В компании известных московских литераторов, поэтов с фестиваля «Берега» Саша даже бывал у меня дома, где по заведённой традиции в один из вечеров выпивали у меня на веранде.

Потом, помню, он мелькнул в пушкинском театре, где праздновался юбилей краевой библиотеки, и мне как спонсору и «издателю» дали слово в самом конце вечера. Хромая на костылях с загипсованной ногой, я прочёл стихотворение, посвящённое библиотеке («поэты – они как дети…»). Не вполне трезвый Турчин крикнул «браво!». Народ подумал, что пришло время выражать эмоции, подхватил лозунг, зашёлся в овациях. Со сцены выстрелила «пушка», посыпалось конфетти и раздалось приглашение на фуршет для любителей выпить и потрепаться в кулуарах.

Я на фуршет не остался, выкарабкивался на воздух к служебной машине, где меня и остановил бывший приятель со следами вчерашних возлияний в лице. Он поинтересовался, что с ногой? Я был в ударе после аплодисментов и нагло соврал, что был подстрелен из автомата у своего загородного дома. На самом деле я банально сломал ногу, поскользнувшись.

Из благодарности к Саше за его пьяный крик «браво!», я по-купечески, сплеча, простил ему всё:

– Хоть какая-то от тебя польза! Ну, давай! Пока! Заезжай в гости!

У Саши вышла брошюра с забавным названием «Высоцкий – Пушкин нашего времени». В ней было «много букаф», говоря по-албански, – так что брошюру я, не смотря на любопытство, «не асилел». «Я же тоже, как и Высоцкий, – думал про себя – пишу, пусть и не столь очевидные, но настоящие, по-своему сильные стихи, достойные, пусть не любви фаната, но понимания ценителя».

Наши заблуждения продлевают нам нашу жизнь.

Прошло ещё года три, и я, постепенно, забыл свою клятву не бывать на Угольной.

Рядом со станцией у меня находился склад деревянных изделий. Проездом от склада к своему загородному дому я иногда объявлялся у Турчина.

Калитка, ворота, входная дверь и дверь на веранду поочерёдно запирались. Сначала он отпирал дверь на веранде, запускал меня, закрывал на два оборота и только после этого принимался за дверь в дом. Когда я заходил вовнутрь, то за собой слышал двойной щелчок замка. Это мне напоминало ситуацию из юности, когда дверь в его комнате запиралась, чтобы мать не могла войти. Сейчас он запирался от инспектора энергетической компании, так как отапливал дом обобществлённым электричеством.

В соответствии с ленинской классификацией производителей Саша был кустарь-одиночка. Под музыку Высоцкого он резал стёкла для населения у себя в огороде. Вокруг стояли многоэтажные дома, и было ощущение, что Сашина халупа с драгоценными сорока сотками земли находится на дне ущелья. Это как бы символизировало жизнь, ушедшую вперёд, где критик Турчин существовал в патриархальных формах.

Остатки тиража «Высоцкий – Пушкин нашего времени» Саша не без успеха втюхивал пассажирам, следовавших на запад поездов.

Литературное ремесло не кормило, но стареющий критик во имя подтверждения реальности своего существования как литератора с маниакальным упрямством писал статьи, чаще всего – отклики на чужие статьи, в разного рода газеты. Несколько раз я видел его заметки в «Литературной России». Мелькал он и в краевой прессе. На «гениальную литературу» это явно не тянуло.

– Зачем тебе всё это?

– Я же мастер отклика!

Уж в чём Саша был мастер так это в самоопределениях. Кустарь-одиночка – это тоже он придумал. Мне увиделась бездна смысла в формуле «мастер отклика», и я сказал, что если когда и напишу о нём, то непременно под таким заголовком.

«Валяй!» – что-то в этом духе сказал публицист и добавил, что моя клевета его, «выдающегося философа», не оскорбит.

Когда в очередной раз я позвонил Саше, собираясь заехать, то никогда не работавший на благо общества марксист сослался на кучу неотложной работы. Было очевидно, что он просто-напросто не хочет меня видеть. Моё шумное появление, освещающее допотопный быт светом фар дорогого японского авто, разрушает, какую ни есть, гармонию.

Каюсь, в отместку я сказал, что начал работу над статьёй «Мастер отклика». И вдруг кустарь одиночка откликнулся нервно, бурно, как весенний муссонный дождь во Владивостоке, холодный и мелкий. И я почувствовал опять, как невидимая арба амбиций, надежд, ложных упований подталкивает его, упрямого осла, вниз с горы. И он бежит всё быстрее и быстрее, чтобы где-то внизу кувыркнуться через голову и сломать себе шею. Он спешит выговорить все неуклюжие оскорбления, которые ему приходят в голову, пока невидимая телега толкает в зад.

– Пиши, клеветник! В твоих стихах нет ни слова правды. Всё – ложь. Бездарность! Ты пишешь, о чём угодно, только не о том, что для тебя главное.

Откуда тебе знать, что для меня главное?!.

Выждал, когда задохнувшийся от собственной злобы шаман в чёрных очках возьмёт паузу.

– Очень важно, не что, и даже не как, а Кто говорит.

И отключил телефон.

И услышал музыку звёзд, и увидел сон наяву.

Я – где-то высоко-высоко, в ночном небе, куда едва доносится стук колёс Транссиба, проходящего через станцию Угольная.

Промелькнуло видение Карла Маркса, угрюмо пишущего свой «Капитал», когда за стеной умирает его заболевшая дочь, а денег на лекарства нет.

Маркс пишет во имя спасения человечества. И смерть дочки – всего лишь жертва пешки в шахматной партии его Эго.

Вижу, как в расщелинах многоэтажек желтеют светом, за который нечем платить, окна убогого убежища. Там – Критик. В соседней комнате, через стенку – его бывшая жена Татьяна, некогда очень красивая, а ныне нервная, импульсивная и не вполне здоровая женщина. Они в разводе, но вынуждено сосуществуют под одной крышей.

Сын Слава досылает патрон в патронник и ставит затвор на предохранитель, готовясь идти в караул по охране чужой собственности.

Несостоявшийся драматург Владимир Шумсков кормит курочек, кубатуря про себя, как выжить на крохотную пенсию жены (свою он ещё не получает), кому продать лишних два десятка яиц. Исчезла страна, сменился строй. Не изменился образ жизни философа.

Мне грустно.

Говорят, последнему из неомарксистов, матёрому тунеядцу Паше Соломатину, оставившего без содержания свою жену с тремя детьми во Владивостоке и уехавшему в Питер, было явление Иисуса Христа.

И он испугался, и уверовал.

В письмах к бывшему соратнику по "Союзу освобождения труда" неофит пытается обратить Критика в истинную веру. Однако марксист со станции

«Угольная» крепко стоит на школьных убеждениях, что никакого бога нет, что религиозных воззрений придерживаются слабые люди, которые не способны постичь объективные законы материального мира.

Поскольку в жизнь после смерти Александр Турчин не верит, то его юношеский оптимизм сменился на мрачный пессимизм человека, осознавшего свой близкий финиш. Теперь он верит в конец света, в тотальную войну и не видит общественного прогресса, напрочь забыв диалектику, которая предполагает развитие путём "отрицания отрицания".

Прошло достаточно времени, чтобы понять, что Александр Турчин никакой не гениальный писатель, а глупый пижон Алик – индивидуалист, укоренившийся, вопреки элементарной логике, на ниве исторического материализма и необъяснимой веры в коллективное счастье.

В конце басни обычно следует мораль. Но мне, живому участнику данного повествования, она не даётся. Как рыба, которую пытаешься ловить руками.

Может быть, для того и дана мне была моя встреча с критиком, со своим Великим Инквизитором, чтобы я увидел своё кривое отражение и ужаснулся?! И полюбил каждую травинку, каждую подробность этого огромного, ничего не ждущего от тебя, кроме любви, божьего мира?

Июнь 2011

СКАЗАНИЕ О МУДРОМ КЕНТАВРЕ *

Он рассказывал мне, что часто видит себя во сне кентавром. Ощущает, как ранним ноябрьским утром, накануне своего дня рождения скачет по сопкам седанкинского редколесья. Как стереозвук шуршащей листвы и топота копыт далеко разносится по окрестности. Как почву, получившую мускульный импульс, дрожь пробирает до костей… Натурально до костей тех несчастных, кто был расстрелян и похоронен на склонах Седанки, ближайшего курортного пригорода Владивостока, в далёкие сталинские тридцатые годы.

Видимо, сновидения были навеяны многолетней тоской инвалида, лишённого возможности чувствовать землю ногами. Детская фантазия поэта давала ему возможность ощущать в мечтах своё преувеличенно сильное, с привкусом горечи четвероногое счастье.

Рождённый под знаком Стрельца (30 ноября 1940), Александр Петрович Романенко и впрямь чем-то походил на кентавра*. То ли тем, что при ходьбе опирался на костыли, и как бы имел четыре нижние конечности, то ли тем, что был добрым и мудрым наставником...

Он был бородат, лохмат, как лев, и садился на стул вполоборота, так чтобы костыли опереть о спинку стула. Когда заговаривал со мной, то передвигал в мою сторону свои непослушные ноги при помощи рук.

Он стремился к общению, ему не хватало собеседника, слушателя, а когда я к нему приходил в гости, то он всё равно оставался воодушевлённо одиноким.

Мне было девятнадцать.

Думаю, что стихи мои ему «не показались», потому что он, по существу, от обсуждения моей рукописи уклонился и перевёл разговор в теоретическую плоскость. Потом читал свои стихи, которые мне тоже «не показались», но поэт просил комментировать и я, что-то неопределённое, но никак не греющее, пробубнив, умолкал совершенно бестактно. Я находился в тот момент под впечатлением вычурных метафор Андрея Вознесенского. Отсутствие таковых было равносильно отсутствию поэзии.

Для Романенко поэзия была полётом души, фантазии, мысли, почти никак не связанных со словом. Он часто описывал эти полёты, сюжетно и отстранённо. Если убрать ритм и рифмы, то почти так, как это делают прозаики-эссеисты. Не случайно в его сборниках органично присутствовали прозаические миниатюры.

А для меня поэзия была искусством слова, когда из неожиданных сочетаний, как после манипуляций фокусника, возникает новая реальность.

Человеку, перенёсшему лучевую болезнь и три года находящемуся между жизнью и смертью, жизнь сама по себе была и чудом, и поэзией одновременно. Стихи он сравнивал со следом от реактивного самолёта,

результатом высокого горения. Что стихи? – шлак, пар и зола. Главное – сам полёт.

Уязвимость позиции моего взрослого товарища состояла в том, что читатель, глядя на неловко срифмованные строки, мог запросто сказать сакраментальное «не верю», засомневаться, что полёт и выход в космос имели место.

Слабым местом моих воззрений было то, что между иллюзией искусства и реальностью, я выбирал иллюзию, а жизнь была просто поводом для фокуса превращения двух и более слов в нечто большее, чем их простая сумма. Было яйцо – оп! – цыплёнок. Диалектика, филологическое кун-фу.

Ясно, что при таком подходе к делу, я не мог иметь учителя.

Фокус занимал моё воображение ровно столько времени, пока я не понимал, как он делается.

Однако нечто большее, чем простое любопытство и литературное соперничество влекло нас друг к другу. Похоже, что – судьба. Мы оба всматривались друг в друга, как в затуманенное зеркало, каждый – чтобы лучше разглядеть себя.

Куратор нашей 312-й группы филфака Е.А.Первушина (кажется, это было в 1975 году) приглашала поэта для чтения своих стихов. На удивление, Александр Романенко, за успех которого я уже искренне переживал, произвёл вполне благоприятное впечатление на моих сокурсников.

По-взрослому мы стали общаться с поэтом уже в восьмидесятых годах, когда я, вернувшись из армии, женился и зажил оседло в посёлке Восток. Потом доучивался заочно, боролся на первенствах города и края, приезжал с детьми на соревнования по самбо, каждый раз появляясь у него в квартире на Партизанском проспекте или на Седанке, в доме у тёщи по улице Чайковского. Он был единственным литератором, с кем я находился, выражаясь современным языком, "в контакте". Дома у меня хранится приличная пачка его писем, последнее в своём роде эпистолярное свидетельство в канун эпохи электронных посланий.

Опыт, полученный мною в Советской армии, был сродни уголовному. Романтизм, как пыльца на крыльях махаона, пойманного в сачок и безжалостно взятого за крыло, слегка поистёрся. Перечитывая Андрея Вознесенского, я уже не получал прежнего эстетического удовольствия. В нём мне уже не хватало подлинной жизни человеческого сердца. Я не заметил, как поэзия стала для меня самой настоящей реальностью, куда более реальной, чем обстоятельства внешней жизни.

Когда я писал диплом по лирике Геннадия Лысенко (1983), Александр Петрович с ревнивым любопытством следил за изгибами моей мысли. Ему казалось невероятным, что я признаю за первостатейного поэта не

столичного интеллектуала, а местного стихотворца, рифмующего про обрубку стали. Наши споры о том, что такое поэзия, перешли в такую стадию, когда он, почувствовав несокрушимую силу моей натренированной правоты, всерьёз задумался о себе. Кто он? Не один ли из тех игроков в поэзию, которых видимо-невидимо и своих, и приезжих.

Ещё большее впечатление на Романенко произвело моё отношение к Союзу писателей, куда все стремились вступить, и Романенко тоже стремился, а я – даже не планировал. В тот момент мною всё приносилось в жертву почти религиозному служению ямбам, и вёл я себя, практически, как пророк, носитель последней истины.

В 1987 году на волне новых демократических веяний Союз писателей и местный комсомол провели региональный смотр талантов, в котором я по настоянию Александра Петровича принял участие.

Когда поэт при обсуждении стихов прятал в бороде лукавую однозубую улыбку, то чем-то напоминал добрый сказочный персонаж – гнома. Так не похож он был на людей, которые готовы, «в круг сходясь, оплёвывать друг друга».

Помню, как он сидел, обхватив голову руками, опешивший от накала страстей. Для него поэзия была отдушиной, райским местом, но никак не ристалищем гражданских и личных амбиций. Я же, напротив, чувствовал себя как рыба в воде в развернувшейся полемике. В нашем «демократическом» семинаре я был единственным, кто писал стихи в столбик, с полноценной рифмой, за что и подвергся дружной атаке неформалов. Атака была легко, непринуждённо отбита с большими моральными потерями для нападавших. Остальные рифмовальщики тусовались в другом семинаре, над которым хищно парил комсомольско-партийный коршун БЛа-БЛа-БЛа****. Наличие двух семинаров в нелитературном городе Владивостоке фиксировало произошедший раскол писательской среды по политическим мотивам. Раскол общества ещё только намечался.

Кажется, в том же 1987 году или чуть позже призвали в армию сына Максима, и Александр Петрович, в смятении и ужасе вспоминая мои героические басни про армию,

советовался, как быть. По закону и он, и его жена как инвалиды могли оставить сына при себе. В конце концов, после нескольких месяцев службы в морпехах, Максима, исхудавшего, затравленного, вернули родителям, ну не Ахиллес он оказался – подтвердилось худшее из того, о чём я со смаком рассказывал.

В 1990 году у Романенко вышла третья книжка стихов с характерным названием «ТРЕТЬЯ СТЕПЕНЬ СВОБОДЫ», и он подарил мне экземпляр со следующей надписью «Ване Шепете – играющему моему тренеру в это прекрасное смутное время».

Это было, если и не знаком признания со стороны старшего товарища, то шуткой, в которой, как водится, была доля истины.

Время и впрямь было смутным. В последних оргазматических судорогах советской литературы я получил удовольствие быть напечатанным в одноименном её журнале «Советская литература» на европейских языках, потом в «Новом мире» и «Литературной учёбе». Мне на голову нежданно-негаданно села маленькая литературная птичка славка и, по обыкновению, нагадила. Никто из писателей во Владивостоке моему успеху не обрадовался. Мне показалось, что и Александр Петрович в этот момент внутренне обособился от меня. Мы не стали реже встречаться, но чёрная кошка взаимной настороженности уже тёрлась у наших ног.

В период развала СССР и ельцинского содома первых лет РФ, вольно или невольно, Александр Петрович стал свидетелем моего «демократического» куража.

В это время планета находилась под сильным влиянием созвездия Скорпиона.

Увидев меня в августе 1991 года в компании некой замужней красавицы, поэт, глядя мне в глаза, как человек, на которого снизошло озарение, сказал: «Тебе – конец!»

Я не понял тогда почему, но приговор запомнил.

И вправду поэт оказался пророком. На долгие годы я умолк, стихи не писались. Если раньше я не мог не писать, то теперь спокойно обходился без этого.

Летом 1993 года, торгуя китайскими овощами, я снимал за 150 долларов в месяц квартиру поэта на Партизанском проспекте. Александр Петрович с выражением недоумения на лице наблюдал меня в окружении совсем уже юных весталок. До сих пор жалею, что позволил себе жить у него, лучше б я эти доллары просто подарил. Хотя… как подарил бы? Ему важно было ощущать себя мужиком, добытчиком. Ради этого он, инвалид 1-й группы, работал в журнале ДВНЦ**. Ради этого в советское время упорно добивался литературного признания – тогда за стихи платили.

Умерла жена, вернулся из Москвы сын Максим, окончивший Гнесинку, подававший надежды музыкант и рок-певец. На «Славянском базаре» Максим поделил 3-е место со своим однокурсником Насыровым, на всю страну запевшем «Мальчик хочет в Тамбов». Работы не было ни в Москве, ни во Владивостоке, но здесь хотя бы был дом у бабушки, было, где жить. В конце концов, после многих мытарств сын женился и стал православным священником.

Я разочаровался в литературе и напоминал попа-расстригу, которого заинтересовала жизнь как таковая, со всеми её безобразиями. На поэтов я уже смотрел как на недоделанных мужчин, а не как на одухотворённых жрецов светского культа.

Несколько лет, самых криминальных в истории страны, мы не встречались. Помню, как в апреле 2002 года я объявился у Романенко на казенной машине, с личным водителем. Настоящий новый русский – износившийся, потолстевший. Маска ужаса так и не сошла с лица поэта до конца нашей беседы, как я ни пытался снять напряжение шутками. По законам диалектики добро, обрастая кулаками, рублями и долларами становилось не отличимым от зла.

Прощаясь (ещё не зная, что – навсегда), Александр Петрович протянул мне только что вышедшую книжку «Письма с Востока». Я почувствовал легкий укол ревности: в самом начале 90-х, помню, собирал в папочку с таким заголовком стихи для следующей после «Заповедника» книги.

На титуле я увидел надпись «Ване Шепете Навсегда 1974-2002 гг для продолжения бесед! АР 20.04.02» Надпись получилась пророческая. Личное время – термин, многократно слышанный мною от Романенко, заканчивалось, и наши беседы

плавно перетекали в вечность.

Позже, читая сборник, впервые за долгий период нашего общения я понял вдруг, что имею дело с настоящим поэтом, и мне стало совестно как бывает совестно вероотступнику, осознавшему глубину своего падения. Тем более, что в коммерции мои успехи были несопоставимо скромнее.

Книжка получилась. Здесь многое сошлось. И то, что я не писал, и мог смотреть на его стихи, мысленно не выбираясь из-под обломков своих собственных. И то, что Юре Кабанкову, редактору сборника, на мой взгляд, удалось каким-то образом сделать то, чего не хватало прежним книгам: придать в хорошем смысле слова литературность набору новых и переработанных старых текстов. Появилось долгожданное мастерство, и ценимое мною изящество поэтических жестов.

Слишком медленно я дозревал до мысли порадовать старика своим признанием – не успел. Как знать, скажи я ему, что мне стали нравятся его стихи, он мог бы остаться в живых. Я помню его прощальный взгляд, засобиравшегося в дорогу человека. Он настолько доверял моему вкусу и так ждал моего одобрения, что тайно страдал в 80-х, оттого что я, не говоря вслух, «про себя», всё же не признавал за ним значимого, самостоятельного поэтического дарования.

Он умер не своей смертью, словно продолжая спор со мной и стремясь соответствовать неписанным правилам, подтверждающим его права – поэта.

В 80-х я приезжал к Романенко на «Запорожце», доставшемся по наследству. В колёсах именно этого автомобиля поэт увидел быстрые и сильные ноги кентавра, так не достающие ему в жизни. Как только появились иномарки, и «Запорожцы» стали стоить 200 долларов, поэт, помня мои героические сказания о проходимости моей машины в верховьях северных заповедных рек в тайфун «Джуди»***, купил себе аж 3 штуки, чтоб с запасом, – так и ездил, с риском для жизни, пока на седанкинском перекрёстке не попал в автокатастрофу в 2002.

Его отец был гражданином США, и по законам этой страны поэт мог стать американцем. Однако отец вернулся из эмиграции. Не потому, что в Америке жили плохо, а потому что хотелось на Родину. Трактор, привезённый из Америки в СССР, не пригодился.

В 1946 году, мальчишкой, он выучился понимать японский, и помнил, как его юных друзей выселили с Сахалина жестокие взрослые. Всю жизнь поэт тосковал по своему японскому детству, иногда слушал японское радио, уже практически ничего не понимая.

Не только слово, но и судьба – материал, из которого настоящий поэт творит своё искусство. Поверьте, жизнь подлинного поэта имеет значение для людей, интересующихся поэзией, потому что его жизнь - поучительная метафора, образ, так необходимый читателям. Размышляя над феноменом поэта Александра Романенко, это особенно зримо понимаешь.

Он любил её, жизнь. Ценил. Не вылезал из больниц и называл себя мастером спорта по выживанию. Пройдя свой чернобыль, смог создать семью, родить замечательного сына, который в свою очередь произвёл на свет внуков. Стихи начал писать в 27 лет, прикованный к постели, а не понукаемый тщеславием, как многие, – стремясь выжить. Это была его единственная возможность. И смысл жизни, и молитва.

По вечерам из окна его квартиры на Партизанском проспекте открывались космические пейзажи Амурского залива. Для меня теперь эти багровые, термоядерные закаты до скончания моего века будут ассоциироваться с именем поэта Александра Романенко.

* * *

На мысе Песчаном, на той стороне

И море, и небо в закатном огне.

Он также глядел вечерами туда,

Где неба огонь отражала вода.

По воле того, кто отсюда незрим,

И мы это небо с тобой отразим,

Запутав в сетях стихотворных силков

Струящийся пламень в разрыв облаков.

Коль память потомков, как воздух легка,

Пусть памятник будет – закат и строка

О мысе Песчаном, о той стороне,

О памяти вечной в закатном огне.

7.

Это стихотворение - одно из первых, которое было написано мною после долгого перерыва, под влиянием очистительных мук совести. И до сих пор, прося вдохновения над чистым листом бумаги, я ощущаю помощь, приходящую неизвестно откуда - так, будто на одного ангела у меня стало больше.

Апрель 2010 г.

__________________

*Самый известный кентавр греческого эпоса – Хирон. Мудрый наставник путешественника Ясона, занятого поисками золотого руна, возможно – певца Орфея. Когда легендарный Геракл достиг зрелого возраста, мудрый кентавр стал ему другом. Печальный парадокс сказания о кентавре заключается в том, что именно молодой и неразумный друг Геракл нечаянно нанёс смертельную рану кентавру, которому боги изначально даровали вечную жизнь.

**ДВНЦ – Дальневосточный научный центр

***тайфун «Джуди» - август 1989

****БЛа-бла-бла – некий член СП, имени которого по настоянию поэта Ильи Фаликова я не произношу вслух.

ЧЕТЫРЕ КОРОЛЯ

И НЕНАСТОЯЩИЙ ДЖОКЕР

Так получилось, что моя юность прошла в общении с классикой, вне литературной среды. Поэтому и выгляжу я, как поздний современник серебряного века, младший товарищ какого-нибудь Бальмонта или Есенина, но никак не Бродского или Евтушенко.

Шла вторая половина восьмидесятых, начинали входить в лексикон горбачёвские слова «гласность, перестройка, ускорение». Слово демократия уже писали вне устойчивой связи с эпитетом «западная».

Мне только что стукнуло 30. Я жил в глухом таёжном посёлке Восток, что в семистах километрах плохой дороги от Владивостока. В самом центре Сихотэ-Алиня. «Долиной смерти» называли аборигены орочи то место, где стоял посёлок. В до цивильные времена и люди, и звери приходили сюда умирать.

Внешне – чудное место! Полноводная горная река, сопки с нетронутым реликтовым лесом, а по ночам – бездонное, усеянное звёздами южное небо, дикие звери время от времени забредающие в посёлок, то олени, то тигры, то медведи. Пятиэтажки, пять тысяч человек населения, асфальт, и на сто км на запад и двести на восток ни одного населённого пункта.

Замкнутое ограниченное крутыми сопками пространство доводит людей, страдающих клаустрофобией, до нервного срыва, если они живут безвыездно более полугода.

Мой сенсорный голод на Востоке способствовал чтению. Я знал всех печатающихся графоманов того времени. Мои полки ломились от стихотворной макулатуры, скупаемой в местном книжном магазине.

В те времена и краевой центр был так же малодоступен для меня, как и столица. Я работал школьным учителем и лишь на каникулах мог себе позволить путешествия. У меня уже были стихи, за которые мне и сегодня не стыдно. Хотелось печататься и непременно – в Москве. На своей территории я нигде всерьёз не отвергался. Меня с первого раза взяли и в альманах «Литературный Владивосток», и в единственный толстый журнал «Дальний Восток», и в Дальневосточном издательстве уже приняли первую рукопись к изданию. Рецензентом был Илья Фаликов.

Сейчас не помню, как у меня оказался московский телефон Ильи Зиновьевича, самого известного из приморских поэтов, жившего в пяти минутах ходьбы от Кремля. У него уже было несколько книг стихов и кой-какая литературная известность. Некоторым образом, я чувствовал, что состою с ним в дружеских отношениях, читая его стихи с семнадцати лет. Плевать, что сам автор ничего об этом не знает. На правах земляка я

позвонил ему и попросил о встрече.

Встреча состоялась на ступеньках Дома литераторов. Помню, вахтёр неохотно пропустил меня вовнутрь. Молодость и здоровье там были на подозрении. Лишь плешивые и седовласые, болезненно худые и тучные алкоголики могли носить почётное звание литератора. Я со своей спортивной наружностью тогда ещё не был отформатирован под существовавший в Доме литераторов стандарт и ловил на себе недоумённые взгляды. Фаликов покровительствовал, и был снисходителен. Он сам в молодости серьёзно занимался боксом и понимал, что алкоголь, роковые женщины и пожирающее изнутри тщеславие, непременные спутники всякого поэта, сделают своё дело, и скоро, очень скоро я перестану выделяться наружностью.

«Вдыхай воздух разврата!» - что-то подобное небрежно бросил через плечо Фаликов, ведя меня в местную ресторацию, сумеречное тесное помещение на несколько столов. Время было около обеденное, заведение только открылось, и мы были первыми посетителями. Очевидно, Фаликову льстил мой неподдельный интерес к нему, и в его глазах откровенно плясали смеющиеся черти, но я так рад был приобщиться к живой литературе, что это обстоятельство не омрачало мой праздник.

Мы разговаривали о том, о сём – ничего существенного. Через несколько минут в кафе появился Вячеслав Пушкин, ещё одна легенда приморской поэзии. Наверняка, многочисленные поклонницы во Владивостоке, из числа поддавшихся его мужскому обаянию, хранят, втайне от своих мужей, память о статном добродушном блондине, каким он был в шестидесятых годах прошлого века.

С Вячеславом Пушкиным у меня была связана одна забавная история. Уже, будучи студентом филологического факультета Дальневосточного университета, я узнал, что в Москве существует Литературный институт и заболел от желания поступить туда. Кто-то мне сказал, что для этого необходима рецензия члена СП.

Я заручился для храбрости дружеской поддержкой младшего товарища Александра Колесова, будущего редактора альманаха «Рубеж», тогда странного любопытствующего в местной литературе студента отделения журналистики. Он умопомрачительное количество времени проводил за чтением стихов, и его чемодан доверху был набит стихотворными раритетами дальневосточных издательств.

Со страхом и любопытством первопроходцев мы вступили в Серую Лошадь – так называлось здание, где на первом этаже располагался Союз писателей. Узкий коридор, комнатёнка налево, бильярд прямо и направо громадный зал со старорежимными потолками. Длинный широкий стол для литературных ристалищ.

Секретарский стол стоял отдельно как символ власти.

Серая Лошадь и Союз писателей. Чувствуете Воланда?

Вячеславу Пушкину тогда было тридцать шесть лет, но он мне показался глубоким стариком. Светло-фиолетовая печать вчерашних возлияний проступала в его лице.

На удивление, он легко согласился написать рецензию. Она была почти положительной, и уж точно доброжелательной. Хотя мои стихи были откровенно чудовищными, графоманскими.

Это был первый и последний успех у Серой Лошади. Стоило мне окрепнуть, написать приличные стихи, и уже никогда этот бескрылый Пегас не признавал меня за своего. Всё пытался лягнуть, то ногой профессора кафедры литературы и критика по совместительству Сергея Филипповича Крившенко, то пролетарским копытом поэта БЛа-бла-бла, лауреата премии местного комсомола, ныне почётного гражданина города и лауреата премии местного авторитета Владимира Николаева, опального мэра, сбежавшего от правосудия заграницу.

БЛа-бла-бла, всерьёз считающий себя лучшим поэтом Дальнего Востока, – уникум. Его можно не пародировать. Прочёл название «Топор», потом – первую строчку «Мой прадед честностью был славен…» –

и уже смешно, потому что ассоциативно вспоминается «дядя самых честных правил» – вылитый БЛА-бла-бла с его двойной советской моралью. «Топор» – стихотворение о предке плотнике, которого чуть ли не Иосифом звали. Прочёл чуть ниже «Когда топорная работа/ Как ювелирная была…» – и катаешься по полу от смеха. Или баллада «Приморская легенда» про Фенечку красавицу, которая учила грамоте местных крестьян, врачевала их. Белые злодеи (очевидно, семёновцы, те же вооружённые земледельцы казаки, других в Приморье не было) зарубили Фенечку, причём без всяких на то оснований. Пришли красные мстители и рубили белых в капусту за Фенечку красавицу. Опофеозно в конце баллады «Летели кони красные/Под самым красным знаменем»… ну да, краснее и быть не может.

Уже совсем хорошие.

Сверх смысла и грамматики,

Летели чудо-лошади,

Животные романтики…

От поэта БЛа-бла-бла у меня осталась пара разгромных рецензий на неопубликованные подборки моих стихов. Он слишком близко к сердцу принял завет советских профессионалов топить молодых поэтов, как щенков, пока слепые. Главное, что ставилось мне в вину – «непроявленная гражданская позиция», с кем я, «по какую сторону баррикад в смертельной схватке идей» и т.д.

Некоторые стихи, из разбираемых лже-мэтром, позже были опубликованы в «Новом мире», «Литературной учёбе» и даже в витринном

издании на иностранных языках «Советская литература». То есть я был вполне советским поэтом, вопреки мнению вечно стоящего на посту БЛа-бла-бла.

Вячеслав Пушкин, заметно сдавший с последней нашей встречи в середине семидесятых, с печатью близкой смерти на лице, недолго в одиночестве пил кофе. Вскоре появился Юрий Кашук. Лысый, маленький, он чем-то напоминал воробья и был так же нездоров, как и его собрат по перу. Но по-другому: его пожирал изнутри гражданский пламень деятеля. Они так и ушли из жизни вместе, Вячеслав – от рака горла, не реализовавшийся и немилосердно избавленный от необходимости сказать нечто своё, оригинальное, и Юрий – от сердечного приступа на ступеньках местной приморской администрации. Тот вечно был вовлечён в социальную жизнь, в борьбу, имел кучу гражданских иллюзий, за что и был пожалован, как настоящий социальный поэт, ранней смертью.

Кашук принёс свежий номер «Комсомольской правды» (15 июня 1986), где была опубликована статья Игоря Литвиненко. Игорь заведовал тогда критикой журнала «Дальний Восток». Статья называлась «Тетеря с крыльями Пегаса» и была посвящена главному приморскому графоману БЛа-бла-бла. Она была разгромной. Зубодробительной. Читая газету, я ощущал себя в центре оглушительного водопада живых литературных событий. Я и Фаликов. Я и Кашук. Я и Пушкин (пусть не тот, но звучит здорово!). Четыре короля и фальшивый джокер БЛа-бла-бла, битый Комсомолкой на зелёном сукне питейного заведения Дома литераторов.

Меня распирало от гордости, как солдата-новобранца, свалившегося с пополнением в окоп к настоящим фронтовикам.