Неладное - о шукшинских чтениях с продолжением

Василий Макарович, с нами

творится неладное вновь.

Поведать желаю стихами

к Алтаю свою нелюбовь,

своё небреженье к России,

к безнравственно злобной стране.

Тебя представляют мессией.

Промчав на буланом коне

по взгорьям над

буйной Катунью,

облазив горушку Пикет,

блестишь красноватой латунью,

запрятав подальше секрет

своих неудач на Алтае,

где был ты учитель простой.

"Расказы" твои, не читая,

бросали в корзины. Пустой

считали затеей мужицкой –

сниматься в московском кино.

Сверкнув золочёною фиксой,

свой взор погружая в вино...

Пикет

до вершины возвысил,

пройдя недоступности путь.

По-своему с горечью мыслил.

Свою обнажающий суть,

ты понял, что значит бесславье,

и понял злорадности смех.

Повсюду одно мелкотравье,

ты наш безусловный успех.

Василий Макарович, надо

своих земляков уважать.

Зачем нам такие парады?

Кого-то, зачем ублажать?!

Опять москвичи прикатили –

пилить на Алтае бюджет.

Три дня до соплей покутили,

изгадили снова Пикет.

2.

В очках-темь прикатил Бурляев

и Золотухин с батогом,

и Ганушкина прихиляла,

накрывши голову платком.

Все выступали без бумажки,

блуждал на лицах их испуг.

Размытее сказала гаже

(забыл я имя) Бондарчук.

Она отца всё восхваляла,

лишь под конец про Шукшина

невнятно всё ж пролепетала

и про венки, и Дон она.

И председатель – член Союза

позаикался в микрофон,

освободился, как от груза,

писатель Иванов смешон.

А следом, тоже член Союза,

стишок пропел про снегиря.

Забыл фамилию, но блуза

была, видать, из серебра.

От выступлений их печалью

повеяло и унеслось,

и скрылось за пикетной далью.

В Душе моей не улеглось:

не дали слово молвить

писателям из здешних мест.

С нахмуренной Бузмаков бровью

стоял в сторонке, словно крест

поставлен был и на Поэтов

земли алтайской, неспроста –

в Отечестве пророков нету,

зачем, простите, чистота?!

Сороку прессовал в погонах

в сорочке белой лейтенант –

обязывал стоять в загоне,

как будто перед ним фанат!

Чиновник с ёжиком без чёлки

всё суетился, лебезил,

донельзя был в улыбке шёлков,

старушкам пальчиком грозил.

Спасибо Стёпочкину Толе –

дуэтом положенье спас

алтайское полей раздолье

красой сверкнул иконостас

пейзажей в песенном задоре

шукшинских прикатунских мест.

И отступила грусть в позоре,

и восторжествовала честь

и совесть. Истинной свободой

их выступление лилось

любовью к Шукшину народной.

Моя развеялась вдруг злость

на всех чиновников, кто с лестью

устроил этот балаган.

Такие вот с Алтая вести

пред вами я поизлагал.

***

Уставший Шукшин в Барнауле

на камень из бронзы присел.

Сидит в громыханье и гуле,

на солнце свобод загорел,

сияет в июльской прохладе

со знойным цветеньем у ног.

Наверное, это награда

ему за обилие склок.

Живого его не любила

совков барнаульская власть.

И “классики” наши грубили,

над “Чудиком” Васи смеясь,

ну, что за “Расказ” – то ж глумленье

над нашею сельской судьбой. –

Горящая, в сути же – тленье,

душевный, как в песне, покой.

Шукшин стал любимым, как только

в карманы деньжата легли,

и вспыхнуло чувство невольно –

все власти клянутся в любви.

Вот так же с тобою поступят,

как только отдашь ты концы.

Поэтов в России не любят,

живые они все – юнцы.

СТАЛ РОССИЙСКИМ

Столбы словесной пыли

Р. Рождественский

Не стало Шукшина... Василий,

тебя не забывает край.

Твой день рожденья стал российским.

Пикет-гора, гостей встречай!

Все из Москвы за гонораром

к нам валят валом на Алтай,

к тому же выпивка тут даром.

Давай-ка, Толя, разливай –

гуляем, вспоминаем Васю,

и деньги делаем на нём,

а говорим мы всё о квасе,

но чаще всё же о квасном

патриотизме рассуждают

артисты, знавшие его

и всех в округе убеждают,

что с Шукшиным им повезло.

А где ж вы были, дорогие,

кто набивается в друзья.

Слова тогда от вас другие

о нём слыхала вся Земля.

Ходили перед ним князьями,

зазнайства повязавши бант.

Теперь вдруг стали все друзьями,

кто отвергал его талант.

Чего кривить Душой, Артисты? –

Живой платил вам гонорар

и платит мёртвый тем же лицам

за жуткий ваш словесный пар.

Писателем вы не считали

и разносили в пух и прах

его “Расказы” не читая,

испытывая жуткий страх

за подлую свою карьеру,

открещивались как могли

от жизни из “Расказов” серой

на всей одной шестой Земли.

Шукшин, во всём глядевший в корень,

вскрывал Советской власти зло.

Василий был с Пророком вровень,

он обнажал пороков дно.

Повспоминав его с народом,

о том далёком далеке,

поизгалявшись над природой

идут на харч все налегке.

Наевшись досыта, напившись,

разъедутся артисты. Вновь

останется мужик склонившись

разглядывать “друзей” любовь

в оставленных пустых бутылках,

в окурках, пачках и плевках.

Забьётся бронзовая жилка

на бронзовых седых висках.

И зубы заскрипят от злости,

заходят в злобе желваки,

что через год приедут гости

и клясться будут вновь в любви.

С УТРА НА КАТУНИ

Катунь говорливая снова

с утра переходит на крик,

услышавши лестное слово.

Сидит на Пикете мужик

и слушает речи приезжих,

покрытых туманной росой,

таланта хулителей прежних.

Сидит на Пикете босой...

Хулители стали друзьями –

по нраву валютный поток,

и стали ему земляками,

не знал кто сибирский восток.

Москва подняла, вероятно,

не думая – станет своим.

Как слушать мне вас неприятно!

Он был совершенно другим;

не парень-рубаха – учитель,

писатель, артист, режиссёр.

Сказали мне как-то: “Учтите,

из изб не выносится сор!”

Я плюнул на это, Василий,

не видел отцовский допрос,

и ты б ненавидел Россию,

отца погубившая. Роз

никто не подарит за это –

шипов я в избытке несу.

Начертано, видно, Поэту

юродивым быть на роду.

НЕДОВОЛЕН

Шукшин, конечно, недоволен,

что власть не любит земляков,

с кем разделил печально долю –

"врагов народа", кулаков,

что власть не слушает Поэтов,

и не читает их стихов,

сживает оптом их со Свету,

не понимая честных слов.

Ей возразить, увы, не может –

в земле Московии зарыт.

О! помоги, кричу я, Боже,

унять властительную прыть

и воровскую камарилью,

что так бессовестна она,

прикрой пустую говорильню,

что так позорит Шукшина.

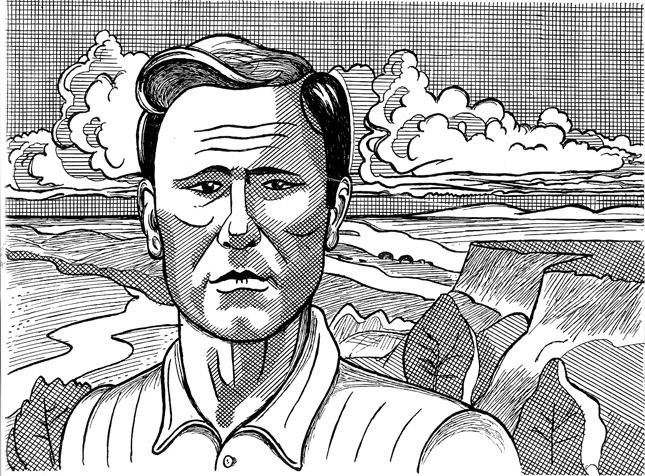

Графика - В. Бровкин

Свидетельство о публикации №111072202565