Инфо. Мамонов... Мамонов... Длинно...

09 июн 2011, 00:00

Петеньке стыдно

Марина Ахмедова

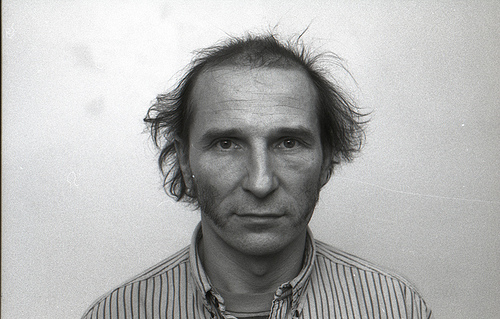

Дом на въезде в деревню Ефаново, калитка открыта. Высокий худой человек в темной одежде стоит у деревянного сруба — это Петр Мамонов. Его называют отцом русского панка и дедушкой русского рока: группу «Звуки Му», которая в разных составах существует уже 30 лет, он собрал, когда ему самому было уже 30. Еще его называют главным российским юродивым: в «Острове» Павла Лунгина он сыграл покаянного отца Анатолия, в «Царе» — нераскаянного Ивана Грозного. А публика, приходящая к нему на концерты, никогда не знает, что случится с ней и с артистом на сцене: то ли он будет профессиональным музыкантом, на чьих песнях выросло не одно поколение, то ли сумасшедшим, то ли клоуном, который разговаривает с Богом. 12 июня на поле «Красный пахарь» под Самарой пройдет крупнейший в Европе фестиваль «Рок над Волгой», где 250 тысяч человек увидят Мамонова на сцене и в очередной раз попытаются угадать, кто он такой на самом деле

— Вам не очень хочется давать интервью, я это вижу, — говорю я.

— Ну что ж делать, раз надо? Вы просите — значит, надо, — говорит он, и по его голосу и взгляду понятно: плевать ему хотелось на меня и на это интервью.

— Но вы это делаете не только потому, что вас просят. Мы же вам денег заплатили за это интервью.

— Я сплошь и рядом разговариваю без всяких денег. Это ваша добрая воля — поддержать артиста. А для меня интервью — это тоже работа. Я включаю мозг, умственный труд — самый тяжелый, легче лопатой яму копать, чем давать интервью. Я, когда разговариваю, включаю силы оставшиеся ничтожной души своей. В рекламе я не нуждаюсь, я имею своего зрителя, он верен мне, он любит меня. Люди приходят на мои творческие встречи, ожидая увидеть что-то серьезное, а видят клоуна, хорошего клоуна — я это делать умею.

Перед приездом я просмотрела много интервью с Мамоновым и уже знаю, что сейчас будет. Меня постигнет та же участь, что и моих коллег: он заведет пластинку, на которой записаны мысли, накопившиеся за жизнь, а я буду слушать, молчать и кивать головой, потому что Мамонову вопросы не нужны, ему нужен монолог.

— Нет, вы — не хороший клоун…

— Я и стихи читаю, и прозу, и песни пою, и танцую, и кричу — все это делает любой клоун в цирке. Клоуны бывают разные: печальные, грустные, страшные. Какой я — судить вам. Многие на моих концертах смеются, улыбаются, радуются, понимают, что все это — стремление к свету. Изо всех сил маленького человечка… такого червячка — к свету… Вот моя цель… Цель моя, — повторяет он с нажимом на повторяемые слова, как старый нищий, который у входа в метро бьет себя в грудь, но никто его не слышит. — Слиться на эти полтора часа со зрителем в любви. Если это происходит, если я вижу счастливые лица — значит, я сделал свое дело.

— А зачем вам счастье других?

— Это заповедь.

— А как же свет, к которому стремится червячок?

— Свет — невещественный. Свет наших душ и есть любовь. Качество наших душ. Кто знает, что такое свет, тот знает, а кто не знает, тому не объяснишь.

— Вы сейчас мне, как и другим, расскажете про то, какой вы незамечательный, но у вас все равно получится про то, какой вы замечательный. Может, зритель и порадуется на вашем концерте, но быть с вами двадцать четыре часа в сутки и еще любить вас при этом должно быть невыносимо, — как можно мягче говорю я.

— Любить вообще сложно, потому что любовь — это не чувство, а добродетель. Любить — значит делать добро, а делать добро — всегда жертвовать, поэтому любовь — это всегда трудно, но она — единственный путь к взаимному сосуществованию, все остальное — ад. В обиде жить, в ненависти — это самим себе устраивать ужасы. Мы все крутимся вокруг того, чтобы получить радость. Либо от бутылки водки, либо от того, что мы друг к другу хорошо относимся. Это разного рода радости. И вот на наших концертах мы стараемся эту радость брать из любви друг к другу. Я всегда зал очень люблю, и концерт мы делаем вместе. Это нечто похожее на игру: приходится жить так, с открытым сердцем. Не только хорошее, а и много плохого в себя приходится брать и жить с этим. Профессия такая. Все эти песни, все эти скачки и гримасы всяческие на сцене, и ужимки, и «Остров» — все это жизнь. Поэтому спрашивать «Как вы живете?»… — Он отворачивается и смотрит вниз, на траву или на свои брюки — поношенные, деревенские. Я открываю рот, чтобы сказать: «Не спрашивала я, как вы живете», — но он, видя это, не дает мне слова сказать: на его пластинке важная запись, ее надо доиграть. Голос его звучит, как будто игла идет по «запиленному» винилу. Он согласился на это мытарство — дать интервью, и ему нужно вытерпеть час с небольшим.

Дождь наконец начинается, но птицы продолжают петь. Сначала он идет мелкими каплями, потом тяжелеет, и вопросы на листах, разложенных на столе, текут синими чернилами.

— Пойдем в дом. — Мамонов встает.

Входим. Темно. Садимся за стол. На столе, свернувшись клубочком, спит кот.

— Почему у вас нет денег? — пытаюсь я облегчить ему мытарство.

— Как это у меня нет денег? — Мамонов начинает было спорить и тут же сам соглашается. — Я — артист альтернативного независимого жанра, не для широкой аудитории. Не знаю, себя оценивать трудно… это и неважно, это даже вредно. Приходится анализировать, видео снимать, смотреть, как ты двигаешься.

— Стыдно на себя смотреть?

— Бывает стыдно, а бывает во-о-о! — Он поднимает большой палец. — Это работа, а я тело свое знаю.

— Вы так уже не можете, наверное, двигаться, как в «Мухе — источнике заразы»?

— Запростяк! — оживляется он. — Запростяк, и с большой энергией, и все лучше и лучше. Но не в этом дело. Дело в мотиве. Если я начинаю плохо жить, пить водку, с женой ругаться, это тут же отражается на сцене. Закон такой.

— Жена у вас, наверное, очень терпеливая, — говорю я. — Она несколько дней боялась к вам подойти, попросить, чтобы вы нам интервью дали.

— Жены все хорошие, пока с ними не поживешь тридцать пять лет, — ворчит он.

— Но с вами тридцать пять лет прожить тоже несладко.

— Живу не я с ней, а она со мной. Она при мне, и не страх это, а чуткость. Значит, у меня что-то было, ради чего… Она видит это, чувствует… Видите как? И я стараюсь. Она устала — ну что я буду к ней лезть со своими расспросами? Брак — это труды, это тяготы друг друга носить, — изрекает Мамонов очередную христианскую банальность.

— Разве легче со временем не становится?

— Во вкус входишь. Добро всегда имеет вкус, — говорит он то же самое, но уже своим языком. Он смотрит мне в глаза, за окном снова выглядывает солнце. — Добро — это навык. И не хочется, а идешь первый: «Прости!» Еще раз. И еще раз. И еще. Вот так образуется навык. Как в пьянстве — день пьешь, два пьешь… Ну и что? И что? — он почти поет свой «Шуба-дуба блюз», он смотрит мне в глаза, в его — падает луч солнца. Мне становится некомфортно.

— Зачем вы пьете?

— Ну, милая моя… Если бы все ответили на этот вопрос… Потому что удобопреклонен ко греху. В человеке есть свойство такое — ему нравится грех. Мы не ангелы, мы все люди. Кто-то с подругой пять лет не разговаривает. А я… мне плохо — не выдержал, напился. Самое главное — не лежать и не пить три месяца, а встать и идти дальше.

— Что вам водка дает?

— А у вас есть какие-то сладости?

— Но вы не о сладости говорили, а о горечи.

— Она вроде горечь, но кажется, что сласть, — сообщает Мамонов и кого-то сильно мне напоминает. — Вы тоже думаете: вот ваш самый любимый человек, а через пять лет посмотрите — о чем же я думала?

— Тогда, значит, тоже навык, — повторяю его слова.

— Тогда навык, — кивает он, и луч выпрыгивает из его глаз. — В человеке все привычка. Вы думаете, если я с молодых лет тридцать лет пил, то в понедельник брошу? Страсть — это боль, страдание. Происходит борьба. Так с любой страстью. Жить надо стараться так, чтобы становиться получше хотя бы чуть-чуть, и зритель это тут же увидит. А если движение происходит, то дело не в новых песнях, не в новых шоу, а в новом человеке, выходящем на сцену. Если он куда-то движется, он интересен будет всегда. Вот так… Мой герой — он все время в движении, в нем постоянно внутренняя работа идет.

Я вдруг чувствую сильнейший приступ разочарования: неужели все это движение вперед и вверх, этот «червячок, ползущий к свету» — всего лишь хорошо просчитанный элемент лицедейства?!

— Давайте про «Остров». — Я делаю еще одну попытку. — Мне фильм, скорее, понравился. Там утверждается, что можно быть шутом, клоуном, даже злым клоуном, и при этом все равно Богом любимым.

— Бог любит всех — и убийцу, и Чикатило, и проститутку, и Карла Маркса, и Гитлера. И… давайте не будем про Бога.

— Откуда вы знаете, что он любит Чикатило?

— По собственному опыту.

— Да не такой уж вы грешник, чтоб вы знали, — говорю я так, словно хочу отнять у него это почетное звание: мне кажется, что Мамонов даже кичится тем, что грешен, и праведником быть ни за что не захочет, ведь тогда придется переписать все свои пластинки.

— А я себя причисляю, — спокойно, но настойчиво парирует он. — Меня давно пора на костре сжечь, распять, а я жив. Так и каждого. Детей убиваем? Убиваем. Ненавидим друг друга? Ненавидим. Осуждаем? Осуждаем. Все это смертные грехи, и за каждый из них мы смерти заслуживаем. В древнем Израиле девушку, застигнутую в блуде, побивали на площади камнями до смерти.

— Хотите, чтобы большую часть женского населения России камнями побили?

— Когда делали обследование на оккупированных территориях, немецкие врачи сказали Гитлеру: «Этот народ непобедим, у них все, кто не замужем, девственницы». Вот как мы быстро все отдали. Отдали — кто? Правительство отдало? Отдал каждый из нас. Поэтому работа должна сосредоточиваться на себе. Как сказал прекрасный Александр Мень, «Не бойся, художник, твоя вера на сцене обязательно проявится». Но когда ты делаешь из своего творчества иллюстрацию веры, твоя работа, к сожалению, становится халтурой.

— А вы делаете иллюстрацию любви?

— Я ничего не делаю, я песни делаю, с которыми к вам прихожу. Как это происходит? Тоже тайна. Бывает, идешь уверенный, а пусто. Бывает, идешь слабый, а на видео смотришь — отлично. Факт в том, что чем хуже ты или лучше, тем вреднее или полезней твой плод — актер ты, плотник или… Смотрите, как Москву сейчас вылизали. А кто? Узбеки. Не пьют. Хорошие ребята.

— То есть вас они не раздражают?

— А чем?

— А много их.

— Можно повсюду видеть плохое, а можно — хорошее.

— А что вам мешает увидеть хорошее в недевственнице? Она потеряла девственность любя.

— Любовь — это делание добра, а делание добра — это семья. Вот для чего Бог создал женщину, мужчину, дитя, а не отдельные получающие друг от друга удовольствие особи. Цель полового акта — родить дитя, — почти по слогам говорит он. — Это круто, представляете?! Это не получить с нее и не получить с него, а слиться вместе, чтобы получить новое.

— Я, может, с этим и согласна, но вы как мужчина сейчас рассуждаете. Не может женщина каждый раз родить дитя.

— Как это не может?! Как это не может?! Вот рядом со мной плотник живет, Николай, их одиннадцать человек детей у него. Зато батя сейчас на пенсии, так они ему в год по пять-шесть тысяч долларов везут каждый. Они у него в сарае стопками сложены. Он мне говорит: ну куда мне? Вот как… Сначала туго, потом счастье. Если бы у меня сейчас было семеро… А я… дал санкцию убить. Поэтому как мне не плакать?! Мне что, жить и делать вид, что все в порядке?

— В советское время аборты были обычной практикой.

— Не знаю ничего про других, — мотает головой Мамонов, словно отгоняет мои слова от ушей. — Я про себя знаю, — и вдруг тянет, как будто плотину прорвало, но речка не хлынула, только ручеек потек: — Тон-у-у-у… — тянет он.— Человек в реке тонет, а ему говорят: «А знаешь, сколько в другое время потонуло?» А он говорит: «Отвали, тон-у-у!».

— Так ухватитесь за руку.

— Так ведь если вы мне говорите: «А вы знаете, сколько было?» — это не рука. Рука — это «Вылезай!» Моя позиция совпадает с позицией Николая Васильевича Гоголя: общество складывается из единиц. Я стараюсь жить по закону, установленному Богом. Получается мало что. Вот сейчас сижу, пива выпил три бутылки…

— И что тут плохого?

— А то, что действует на меня плохо, угнетающе, отделяет от чистоты, от веры… Грех, хоть и маленький, но работает… А мы опять к той же теме возвращаемся — что такое любовь. Любовь — это раз отдать, два отдать, три отдать. Как здорово отдавать!

— А брать где?

— Работать и сердцем, и душой, и рукой. И целый день все должно быть занято. А отдыхать когда? Сон. А встал — и понеслось.

— Вы это много раз уже говорили. Дайте мне новое.

— А новое — как? Я вот такой.

Я беру со стола книгу. Исаак Сирин. Читаю имя. Мамонов выдает гримасу боли.

— Я бы не хотел на божественные темы по причине принятого спиртного напитка.

— Побаиваюсь я вас, — сообщаю я ему. — Почему?

— Я старше.

— А почему в «Царе»… вы не играли? Янковский играл, а вы — жили. Вы — Иван Грозный. Вы такой и есть.

— Это режиссерское искусство, он командует — мы делаем, — спокойно произносит Мамонов, но в голосе чувствуется сопротивление.

— Нет, вы жили, — повторяю я. — И это не комплимент.

— Да ничего подобного! Все это делается! Все это ремесло. Проживаешь, конечно, эту роль, этого человека, стараешься посмотреть на мир его глазами, не внешне же корчить рожицы. Вот как русский царь Иван Грозный смотрел на эту жизнь? Почему убивал столько? Самому непонятно. Вот мой герой в «Острове» мне понятен. Там я был как рыба в воде. А в «Царе»… ну, просто неизвестно, что играть. Это такая фигура сложная, огромная и отстоит очень далеко. История — путаная вещь. Кто мы? Какой Грозный? Себя бы понять… Но где труды, там и радость.

— Когда вы пели «Муха — источник заразы», вы ведь были не таким, как сейчас?

— Это не моя задача — знать, какой я.

— Вы изменились без потрясений? Или не изменились совсем?

— Это ваша работа. Не перекладывайте ее на меня.

— А может, вы своей религиозностью всех вокруг пальца хотите обвести? — говорю я. Мамонов смотрит на меня. — Помогите разобраться — вы врете или нет?

— Моя религиозность — это цвет моих трусов, — жестко отвечает он. — Когда я про Бога говорю, я рассказываю, как у меня было и как у меня стало. С точки зрения учащегося только.

— А учитель у вас есть?

— Учителей у меня много. Тот же Исаак Сирин. И компас дан, и путь понятен. У всех он есть — Евангелие откройте. Это — книга, которая переведена на все языки мира без исключения. Не понимаешь? Сиди тогда в своей каморке. Как это все — само? — он показывает рукой на траву и деревья в окне. — Вот это все — само? Это не само. Ты это знаешь, и я знаю. Это наш с тобой компас, это нам открылось. И начинается правильное состояние вот с этого: тону-у-у!

— И никто вам не поможет?

— Бог поможет, для этого Он и пришел на землю.

— Вы в спасение верите?

— Если бы не верил, не барахтался бы. Дело свое надо правильно делать, жить по правде. Мы же сами знаем, что недоделали, недорепетировали. Каждый знает.

— Каждый? Посмотрите, в наших деревнях мужики в беспробудном пьянстве лежат и встать не могут. Каждый?

— Не мое дело, — отмахивается он и возвращает иглу на пластинку.

— Не ваше? Это же ваша страна. И люди наши.

— Повторяю, из отдельных клеток все складывается.

— И не надо обращать внимание на те клеточки, которые тонут?

— Обращая внимание на те клеточки, вы загубите свою.

— Я так не думаю.

— А закон такой.

— Неужели вы думаете, что, видя тонущего, человек должен стоять и смотреть и в это время думать о том, как бы душу свою спасти?

— Так ведь вы и сами плавать не умеете. А не умея плавать, вы и его не спасете, и сами утонете.

— Нужно научиться.

— Да! — вскидывается он. — Да, да! Абсолютно четкий ответ. Замечательный ответ. В десятку! — Он говорит как учитель, и мне ужасно приятно, что он меня хвалит. — Вся жизнь, если она настоящая, должна уходить на умение плавать. Потому что за гробом мы такие, какие придем. На что я, дурак, себя обрекаю, выпивая пиво? Почему? А кто знает?..

— Так постарайтесь еще.

— Я не алкоголик, не в этом дело. Дело в том, что душа моя хочет этих сластей. Если я десять лет терплю, но мне хочется выпить, я пьяница все равно. Бог хочет от нас качества наших душ. А вот, глядя на себя, я могу точно сказать: не начато даже ничего.

— У вас есть красивый костюм?

— Костюм? — Мамонов оглядывает свои старые брюки. — Есть. Могу одеться не хуже других. Я — актер, бываю на торжествах, приемах, надо выглядеть как все, не выделяться.

— Где купили пиджаки?

— В Германии. Зашел, примерил, да и купил сразу.

— Понравилось в Германии?

— Я дома люблю. Я очень люблю эту страну.

— Что такое дом?

— Дом — это Россия.

— Но вам ведь дела нет до тех, кто лежит и спивается.

— Как нет? — зачем-то переспрашивает он мягко. Я вздрагиваю — не могу выбросить образ Грозного из головы. — Есть мне дело, есть, — еще мягче говорит он. — Если он приходит: «Дай», а я даю, чтобы отвязался, вот это — мне дела нет… Я на сцене скачу, стараюсь там изо всех сил, а жизнь идет, кто-то глухой, кто-то слепой, кто-то пьяный лежит, а кто-то на катере едет по Белому морю… Шесть с половиной миллиардов человек, у каждого своя ситуация. И никогда никакой закон — ни государственный, ни божеский — их не пропишет. Приходится всегда думать головой. Так же и в кино. Почему я работаю с Лунгиным? Мы с ним единомышленники, у нас схожие взгляды на то, что есть эта жизнь. Где мы расходимся, мы обсуждаем, не спорим, и чаще всего он меня убеждает, раскладывает ситуацию, и я говорю: «Да, Паша».

— Такое возможно — вас убедить?

— Конечно, возможно. Это и есть настоящее общение, а не «давай, делай так, свет не туда». А Олег Иванович Янковский, которого и так таскали, и так колотили, ни разу не пожаловался, что обед не вовремя. Ни разу.

— А вы пожаловались?

— Конечно. Мы, артисты, люди капризные.

Чихает кот на столе. Еще раз. И еще. Мамонов встает, берет кота за шкирку и выставляет за дверь, тихо приговаривая: «Иди отсюда. Иди отсюда».

— Вы зачем кота выбросили?

— Ничего… — отмахивается он, и игла снова едет по пластинке. — Вот мне кажется, я не злой человек… — начинает он отвечать на воп¬росы, которые я задавала в начале.

— Вы — недобрый. Кот болен.

— Поверьте мне, — говорит он, и я замираю: вот сейчас из него и выпрыгнет Царь, — это мой кот и мой дом. Доброта — это не сю-сю. Доброта — это польза. И ему в данном случае было полезно пойти на улицу. Я знаю, чем он болен, и я его лечил и кормил. А вы думаете, я его взял и вышвырнул? Вы взяли внешнее. А за этим не увидели внутреннее. Но не в этом дело. За котами так же, как за людьми. Если ребенку все разрешать? Под трамвай — иди. И что будет? Будут отрезанные ноги. Это вредная привычка — спать на столе. Я так считаю… В моем доме, — добавляет он. — Если бы я это сделал по гневу: «Ой, надоел ты мне!» — вот тут вы правы, это грех. Но я спокойно взял его за место, где не больно, и он, видите, лег, где ему лучше. У него вот тут, на глазу, язвочка, — Мамонов показывает на свой глаз. — А внешне история с котом выглядит ужасно: кота погнали с теплой батареи. Так и тут — приходит пьяница: «Дай полтинник» — «Толя, не дам». Если я не дал, выдержал, не наорал на него…

— А если бы у вас не было полтинника?

— Если — не ситуация. И у меня этих полтинников много.

— Смотрите, как красиво, — я показываю в окно.

— Да и в чеченской яме замечательно, а на курорте — во, — проводит он рукой у шеи…

Мамонов говорит, и речка превращается в ручей, и я слышу, что он тонет, действительно тонет и кричит. И во всем его лице и голосе какой-то вопль неслышный.

— Суть не в том, где мы. Себя, себя делай. Другого пути нет. Мы жизнь только для вечности проживаем. Все, что в душе хорошего накопим, то с собой заберем. А вот это, — показывает на стены, — все останется. И очень быстро. Очень быстро… Вот вы вчера только маленькая бегали, вам было семь лет. Что будем делать в четверг, если умрем в среду?

— Я не знаю.

— Не вредно бы поискать ответа, но не у меня грешного.

— Что вас в жизни больше всего потрясло?

— Смерть близких. Горя очень много, но его лучше рядом глядеть, поближе.

— Подойти к горю?

— В своей семье глядеть. А с сыном как? А с женой? В Японии землетрясение — а если я здесь сыну нагрублю или ребенок у нас забыт? Вот здесь самый главный фронт.

— То есть закрыть глаза на Японию?

— Смотреть, но важно, что у тебя на первом месте — семья или Япония. Семья — это ты, муж твой, дети твои. Из этих точечек родина и состоит. А мы путаем. А мы думаем: выйдем, флагами помашем, и в этих точечках что-то изменится. А не изменится — как он пил, так и будет пить. Он пьяный, жена орет, ребенок в аду, бабушка говорит: «Маму не слушай…» А у меня не получается, — с мукой цедит он. — Ну, не получается… Из ста раз у меня получается один, — он снова тонет, я хочу подать ему руку, но не знаю, что сказать, и понимаю, что действительно не умею плавать. — Мне видней, — объясняет Мамонов.

— Просто я вам не верю.

— Зачем мне врать? — удивляется он. — У меня годы уже не те, чтобы врать.

— Вам на меня не плевать?

— В данный момент?

— Как на собирательный образ зрителя.

— В данный момент вы — журналист. Не плевать, но это не должно быть мотивом — выйти на сцену, чтобы публике угодить. Мотивом должно быть — выйти и сказать что-то. На каждом этапе жизни я говорю то, что мне кажется сейчас самым главным. Когда-то это были «Звуки Му», потом «Игла», потом «Остров». Так все с моей личной жизнью совпадает, поэтому в этом смысле вы правы — я играю… не в обычном смысле лицедейства. Я вхожу только в ту роль, которая меня тревожит. В Грозном, как вы спросили, вопросик такой мелькнул: «А почему он был такой?» Вот это и меня очень тревожило как актера. Сорок дней он простаивал на коленях, не ел, не пил, это — факт. И тут же убивает. И как это все? А? Как? В нас то же самое. Вот все, не буду больше никогда! А вечером опять пьяный. Все: ты — моя любимая, дорогая! А вечером пришел — опять изменил.

— Это ужасно.

— Все ужасно. Грех ужасен. Вообще грех омерзителен, — он корчит гримасу, как будто пробует грех на вкус.

— И вонюч.

— И вонюч… А мы его делаем. Вот в чем заключается борьба любого человека. Будь я в состоянии безалкогольном, я бы вам, мой дружочек, больше про веру рассказал. Но мне стыдно. Мне лично стыдно. Петеньке стыдно… — снова тянет Мамонов, и я в который раз отстраняюсь: это Грозный, стоящий сороковой день на молитве, со мной говорит.

— Почему вы не вставите зубы?

— Вопрос это сложный. Во-первых, я хочу потихоньку тут заканчивать… А потом… Для публики хорошо бы вставить, но пока что мне лень. Скажу прямо, если прибудет какая-то работа в кино, где это крайне важно… если ради искусства… если роль, если обязан буду играть красавца…

— Думаете, сможете сыграть красавца?

— Ну… такого красавца в годах, — отвечает он, и я впервые чувствую в нем слабость.

— Вы же не красавец.

— В молодости я был хорош собой, теперь поизносился, — говорит он, и я чувствую, что надо сказать ему, что он красавец, но не говорю.

— Когда свет падает в ваши глаза, вы красивый, — все-таки произношу я. — Но вам все по фиг, и вот я сейчас, и интервью это. И, знаете, это обижает сильно… А вдруг обдурили вы меня?

— Неправда… — протяжно говорит он. — Я тон-у-у. Мне очень тяжело внутри сейчас. У меня не получается… Новая программа не получается. У меня был замысел, год репетировал, но не получается. У меня очень напряженное состояние внутри. И вы это чувствуете.

— Чувствую.

— Прошу прощения, в таком состоянии вы меня застали… в таком виде… Оправдываться я особо не собираюсь. Я к вам с доброй душой… Все вам рассказал. Вы — цепкий журналист. Я никогда не вру. — Он отстраняется от окна, и глаза его темнеют, как вода глубокой речки. Я протягиваю ему руку, прощаясь. Он подносит ее к губам, поднимает лицо, усмехается, и у меня такое чувство, что руку мою поцеловал Иван Грозный.

Я выхожу за ворота, Мамонов идет по дорожке в противоположную сторону. Что он сейчас будет делать? Выпьет еще или подождет десять минут? Ну, десять минут-то можно подождать. Или вынырнет, и будет что-то еще вроде «Царя» и «Острова»? Одно я знаю точно: он всю жизнь будет тонуть и барахтаться, ведь жить без своей речки для него все равно что жить в аду. Но не утонет никогда.

Свидетельство о публикации №111060907009

Сергей Зуйков 15.06.2011 23:03 • Заявить о нарушении

Мне твои строчки, как бальзам.

Просто иногда хочется поделиться своими эмоциями, но не в виде бесконечных и беспочвенных дискуссий или похвал, а просто в форме подачи голой фактической информации.

И пусть каждый думает сам.

Лучше твоего комментария я для себя и не желал.

Я ведь это помещаю не как тему для споров, а просто, как повод для размышления.

Твой, с благодарностью, Александр.

Хмара 17.06.2011 04:01 Заявить о нарушении