Несколько строк из классика

Владимир Набоков (В. Сиринъ, Василий Шишков), поэт лучший, чем прозаик, однако стилист в прозе - изощрённейший, поэтичнейший. Чтобы вернуться к родному языку, вынужден был покинуть родную страну, и даже дальше.

НЕРОДИВШЕМУСЯ ЧИТАТЕЛЮ

Ты, светлый житель будущих веков,

ты, старины любитель, в день урочный

откроешь антологию стихов,

забытых незаслуженно, но прочно.

И будешь ты, как шут, одет на вкус

моей эпохи фрачной и сюртучной.

Облокотись. Прислушайся. Как звучно

былое время - раковина муз.

Шестнадцать строк, увенчанных овалом

с неясной фотографией... Посмей

побрезговать их слогом обветшалым,

опрятностью и бедностью моей.

Я здесь с тобой. Укрыться ты не волен.

К тебе на грудь я прянул через мрак.

Вот холодок ты чувствуешь: сквозняк

из прошлого... Прощай же. Я доволен.

1930

МЫ С ТОБОЮ ТАК ВЕРИЛИ

Мы с тобою так верили в связь бытия,

но теперь оглянулся я, и удивительно,

до чего ты мне кажешься, юность моя,

по цветам не моей, по чертам недействительной.

Если вдуматься, это как дымка волны

между мной и тобой, между мелью и тонущим;

или вижу столбы и тебя со спины,

как ты прямо в закат на своем полугоночном.

Ты давно уж не я, ты набросок, герой

всякой первой главы, а как долго нам верилось

в непрерывность пути от ложбины сырой

до нагорного вереска.

1938, Париж

"Путеводитель по Берлину" (отрывки)

"Конка исчезла, исчезнет и трамвай,-- и какой-нибудь

берлинский чудак-писатель в двадцатых годах двадцать первого

века, пожелав изобразить наше время, отыщет в музее былой

техники столетний трамвайный вагон, желтый, аляповатый, с

сидениями, выгнутыми по-старинному, и в музее былых одежд

отыщет черный, с блестящими пуговицами, кондукторский мундир,--

и, придя домой, составит описание былых берлинских улиц. Тогда

все будет ценно и полновесно,-- всякая мелочь: и кошель

кондуктора, и реклама над окошком, и особая трамвайная тряска,

которую наши правнуки, быть может, вообразят; все будет

облагорожено и оправдано стариной.

Мне думается, что в этом смысл писательского творчества:

изображать обыкновенные вещи так, как они отразятся в ласковых

зеркалах будущих времен, находить в них ту благоуханную

нежность, которую почуют только наши потомки в те далекие дни,

когда всякая мелочь нашего обихода станет сама по себе

прекрасной и праздничной,-- в те дни, когда человек, надевший

самый простенький сегодняшний пиджачок, будет уже наряжен для

изысканного маскарада."

"-- Это очень плохой путеводитель,-- мрачно говорит мой

постоянный собутыльник.-- Кому интересно знать, как вы сели в

трамвай, как поехали в берлинский Аквариум?

Пивная, в которой мы с ним сидим, состоит из двух

помещений, одно большое, другое поменьше. В первом стоит

посредине биллиард, по углам -- несколько столиков, против

входной двери -- стойка, и за ней бутылки на полках. В

простенке висят, как бумажные знамена, газеты и журналы на

коротких древках. В глубине -- широкий проход, и там видна

тесная комнатка с зеленым диваном вдоль стены, под зеркалом, из

которого вываливается полукруглый стол, покрытый клетчатой

клеенкой, и прочно становится перед диваном. Эта комната

относится к убогой квартирке хозяина. Там жена его,

полногрудая, увядшая немка, кормит супом белокурого ребенка.

-- Неинтересно,-- утверждает с унылым зевком мой

приятель.-- Дело вовсе не в трамваях и черепахах. Да и

вообще... Скучно, одним словом. Скучный, чужой город. И жить в

нем дорого...

Из нашего угла подле стойки очень отчетливо видны в

глубине, в проходе,-- диван, зеркало, стол. Хозяйка убирает со

стола посуду. Ребенок, опираясь локтями, внимательно

разглядывает иллюстрированный журнал, надетый на рукоятку.

-- Что вы там увидели,-- спрашивает мой собутыльник и

медленно, со вздохом, оборачивается, тяжко скрипя стулом.

Там, в глубине, ребенок остался на диване один. Ему оттуда

видно зальце пивной, где мы сидим,-- бархатный островок

биллиарда, костяной белый шар, который нельзя трогать,

металлический лоск стойки, двое тучных шоферов за одним

столиком и мы с приятелем за другим. Он ко всему этому давно

привык, его не смущает эта близость наша,-- но я знаю одно: что

бы ни случилось с ним в жизни, он навсегда запомнит картину,

которую в детстве ежедневно видел из комнатки, где его кормили

супом -- запомнит и биллиард, и вечернего посетителя без

пиджака, отодвигавшего белым углом локоть, стрелявшего кием по

шару,-- и сизый дым сигар, и гул голосов, и отца за стойкой,

наливавшего из крана кружку пива.

-- Не понимаю, что вы там увидели,-- говорит мой приятель,

снова поворачиваясь ко мне.

И как мне ему втолковать, что я подглядел чье-то будущее

воспоминание?"

(Возвращение Чорба: Рассказы и

стихи. Берлин: Слово, 1930)

"Василий Шишков" (отрывок)

"(Признаюсь, неожиданная и непрошеная характеристика моей

литературной деятельности показалась мне куда бесцеремоннее,

чем придуманный моим гостем невинный обман. Пишу я ради

конкретного удовольствия, печатаю ради значительно менее

конкретных денег, и, хотя этот второй пункт должен

подразумевать так или иначе существование потребителя, однако,

чем больше, в порядке естественного развития, отдаляются мои

книги от их самодовлеющего источника, тем отвлеченнее и

незначительнее мне представляются их случайные приключения, и

уж на так называемом читательском суде я чувствую себя не

обвиняемым, а разве лишь дальним родственником одного из

наименее важных свидетелей. Другими словами, хвала мне кажется

странной фамильярностью, а хула -- праздным ударом по призраку.

Теперь я старался решить, всякому ли самолюбивому литератору

Шишков так вываливает свое искреннее мнение или только со мной

не стесняется, считая, что я это заслужил. Я заключил, что, как

фокус со стихами был вызван несколько ребяческой, но

несомненной, жаждой правды, так и его суждение обо мне

диктовалось желанием как можно шире раздвинуть рамки взаимной

откровенности.)"

(Весна в Фиальте и другие рассказы.

Нью-Йорк: издательство им. Чехова, 1956)

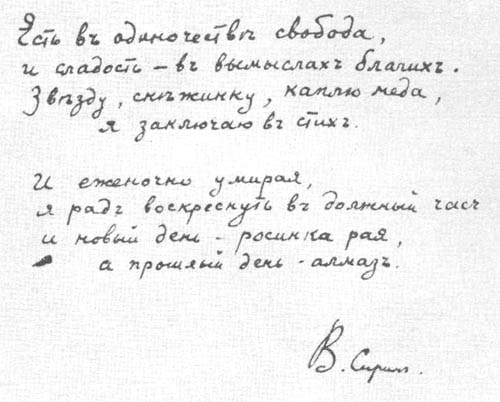

Иллюстрация - автограф стихотворения В. Сирина "Есть в одиночестве свобода..."

Есть в одиночестве свобода,

и сладость -- в вымыслах благих.

Звезду, снежинку, каплю меда

я заключаю в стих.

И, еженочно умирая,

я рад воскреснуть в должный час,

и новый день -- росинка рая,

а прошлый день -- алмаз.

Из блеска в тень и в блеск из тени

с лазурных скал ручьи текли,

в бреду извилистых растений

овраги вешние цвели.

И в утро мира это было:

дикарь, еще полунемой,

с душой прозревшей, но бескрылой,-

косматый, легкий и прямой,--

заметил, взмахивая луком,

при взлете горного орла,

с каким густым и сладким звуком

освобождается стрела.

Забыв и шелесты оленьи,

и тигра бархат огневой,--

он шел, в блаженном удивленье

играя звучной тетивой.

Ее притягивал он резко

и с восклицаньем отпускал.

Из тени в блеск и в тень из блеска

ручьи текли с лазурных скал.

Янтарной жилы звон упругий

напоминал его душе

призывный смех чужой подруги

в чужом далеком шалаше.

Свидетельство о публикации №110102609736