Отрывок. Роковой пентакль

Случалось, проваливаясь в прошловековье, я заставал свою спутницу в положениях неудобоприятных. Как-то, возвратясь с охоты на фазанов, я застыл в дверях обвешанный тушками и уронил на порог арбалет. Лучше бы я остался у ручья и продолжал любоваться, как плещутся форели в мельничной запруде, чем видеть такое! Для того ли оставил я келаря в крытой дубовым корьём и соломой избушке, чтобы он зашёл так далеко в своих куртуазных поползновениях! И это за то, что я обучил его удить рыбу, ловить птиц, вить мордушки и клетки из ивовых прутьев, чтобы зарабатывать на жизнь продажей карпов и щеглов на рынке! Уходя, я велел ему набрать хворосту, заложить его в очаг, развести огонь. Это было не просто потому, что пучки моха и трута следовало запалить на улице, а так как в хижине не было ни единого окна, келарь мог воспользоваться отполированным стеклом, чтобы поймать им солнечный луч, лишь выйдя на поляну перед нашим убогим жильем.

Подходя к нашему убежищу, я увидел, как курится дымок над трубой, и уже мысленно похвалил мальца, но когда я отворил двери, тех похвал и след простыл. С моею чернилкой, гусиным пером в руках и ещё неиспользованным пергаментом на коленях нахал возлежал в постели, декламируя сонет (вот на что он употребил преподанную ему мною учёбу складывания рифм!), а на его груди лежала златовласая головка моей пастушки. Даже щеглы в клетках попритихли от такой наглости. Всё было, конечно же, не совсем так, и я могу доверить манускрипту лишь аллегорический слепок происшедшего, проницательный же читатель поймёт, почему в то мгновение мне показалось, что в постели с моей красоткой резвится даже не келарь, уже успевший обзавестись пушком над губой и мяконькой бородкой, а осёл-трудяга, не жалеющий сил в пору, когда ему приходилось запрыгивать на того и ждущих ослиц. Вполне возможно, всё это было игрою отражения в большой выскобленной до блеска сковородке;, висевшей на стене над очагом, в которой мы жарили украдкой от герцогских егерей подбитую дичь, но, возможно, морочившие меня фантастикумы населённого эльфами, гномами и злыми духами леса тут ни при чём. А ведь были времена, когда мы резвились с моей Хлоей, как две форельки в чистом ручье!

В другой раз, в другом веке, я оказывался обморочен вызванным мною с помощью инкунабулы духом, представшим мне вначале в виде крылатого полифера, но затем обретшего черты вполне сформировавшегося юноши в камзоле, плаще, со шпагой на боку, в парчовом берете со страусовым пером. Лучше бы я не вызывал его в свою пропахшую снадобьями, серой, сурьмой, ртутью и ядовитыми смолами лабораторию. И как я не внял написанному мелким шрифтом предупреждению под картинкой крылатой, веретёнотелой гадины с щупальцами на морде, рядом с которой были изображены фазы воплощений этой мерзости в человека?! Для чего не доверился грозности выведенного по латыни memento?! Существо свободно проходило сквозь стены — и тут же просочилось в соседнюю спальню, где почивала под балдахином моя спутница. Дух овладел ею, какие бы ни произносил я заклятья. А вся сила его в том, что даже воплотившись, это существо сохраняет связь с окололунным пятном, которое описано многими чернокнижниками и некромантами и будто бы представляет собою своеобразный туннель, ведущий к небесным сферам, описанным у Платона. Нет сомнения, что та же сущность шла по нашим стопам, когда, раздобыв череп сибирского шамана, мы заперлись в комнатах на набережной Мойки, и, произнеся страшную клятву, попытались вступить в связь с духом Брута при помощи кристалла, завещанного князю Елгину самим Калиостро.

Напрасно я рвал на кафтане кружева, топтал парик на паркете и целился в инфернальное существо из пистолета — оно овладело воплощением моих грёз, влезши в постель под балдахином. Пока я сидел у конторки с горящей свечей, золотящей колдовским светом корешки томов Вольтера, Руссо и Монтеня в книжном шкафу, пока я ворошил листы инкунабул, в одной из которых нашел старинный рисунок друидического ритуала (на лесной поляне меж дубов, на камне, лежала прекрасная обнажённая, а вокруг неё стояло пять жрецов с занесёнными для удара жертвенными ножами), всё это и произошло.

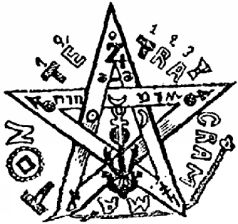

Инкунабула была полна таинственных намёков о грядущем расчленении империи Гипербореи. Готический шрифт перемежался с рисунками, среди которых более всего моё внимание привлекли вписанная в Пентакль Ева и распнутый на Звезде Давида Адам. Текст описывал соответствие числа конечностей мужского и женского тела этим двум символам. А то место, где говорилось о приходе времен последних, было проиллюстрировано тремя гравюрами. На одной — пять купидонов целились из луков в символическое сердце. На другой — пять злобных карликов терзали девочку, прижимающую к груди куклу, на третьей — пять ведьм рвали на куски кучерявого младенца мужеского пола, чтобы, выварив его в котле, приготовить мазь для левитации.

Так я сидел в спальне, за столом со свечой в канделябре, пока отлетала в мир сновидений моя возлюбленная. Вдруг что-то метнулось мимо. Запахло серой. Впрочем, то, что было увидено мною в зеркале, было не совсем человеком — то ли разросшийся, обретший подобие юноши, свечной огонь, то ли сгустившийся из дыма фантом! Не лучше было обнаружить того же хлыща, предлагающего моей возлюбленной прокатиться на велосипеде. Отворивши однажды двери в боковую комнату лаборатории, где хранились звёздные карты, глобус, секстант для измерения параллаксов, телескопы, я очутился в пространстве, заставленном этажеркой с книжками Льва Кассиля и Эренбурга, патефоном на комоде и с солнечным утром в окне. Выглянув в распахнутое окошко на улицу, я увидел мою суженую в крепдешиновом платьице, а в сторонке, возле сарая покуривающего «Беломорканал» велосипедиста из агентов КГБ в расстёгнутой на волосатой груди клетчатой ковбойке. Вполне возможно, я принял за мою подпольщицу какую-то другую значкистку ГТО из-за сверкания никелированных ободьев (они просто ослепили меня) — и всё-таки горечь измены влилась в моё сердце. Тем более, что, когда пришли изымать мои, порочащие строй писания, в горшке, из которого клетчатый ковбой вырвал фикус, обнаружились две рукописи: вторая принадлежала незнакомому мне автору, а именно: велосипедисту, который после того, как зажевало штанину и отломилась педаль, стал неумеренно восхвалять индустриальный Запад; с ним мы и пошли по этапу, деля одну самокрутку на двоих.

Что-то не совсем понятное происходило во всех временных коридорах, лучами звезды расходящихся от мгновения настоящего. Из златовласого юноши с арфой я перетёк в лысого, картофеленосого философа, чья ворчливая жёнушка корила меня за нехватку сестерций и надрывалась, принимая роды афинских рожениц в три смены. Из лютниста-арбалетчика я перерос в занудливого чернокнижника, чья златокосая дива-возлюбленная обернулась в зловредную каргу. Из придворного мудреца при академии Екатерины Дашковой — в старого, сломленного сибирской ссылкой графа, кропающего небылицы для своей подслеповатой Софьюшки, утисканной всеми её расплывшимися, как барабинская грязища, формами в подбитую ватой кацавейку и в чепец, чтобы греться у камина. Опять-таки я грешил на зеркала и картины, которыми украсила графиня гостиную.

Были тут и в золочёные рамы обрамлённые живописные сцены, и призрачно мерцающие зерцала с потускневшей амальгамой, и отражающиеся в них полотна с аллегорическими сюжетами: старец, занесший нож над юношей, женщина, подносящая голову на блюде. Все эти персонажи начинали двигаться при свечном огне, тем более что вечерами, после того, как мне довелось поучаствовать в кампании двенадцатого года и ознакомиться с трудами лорда Байрона, я выкуривал порою кальянчик с опиумом. Но к этим калейдоскопическим хороводам миражных образов я попривык. А вот провалы в будущее (с некоторых пор они участились) меня по-прежнему удручали. Там люди вынуждены были жить в больших усыпальницах, в коих зимою тепло поддерживается не живым каминным огнем, а опутавшими всё дьявольскими путами из железа. Огромные котлы, для разогрева коих на манер жидкости в реторте, грохочущие анаконды на колёсах въезжают в подобные пастям Гаргантюа хайла непомерных каменок, построенных навроде русских бань, — вот их подобные пузатым Буддам боги! Так вот и греются, накаляя железо!

А хуже того — обморочены изобретением англичан и французов — газетами. Не зря, вступив на престол, Бонапарт закрыл 86 парижских газет! Но они опять расплодились, как инфузории — в капле воды на предметном стекле микроскопа-бинокуляра в моей лаборатории! Однако видел бы Джузеппе Бальзамо усовершенствованным свой графин с водой для прорицания, который люди будущего называют созвучным с именем сына Одиссея Телемаха теле-визором! Он понял бы, что как в воду глядел! Но — проглядел… Само собой, я понимал: зеркала, свечи и всё такое, чем баловались на Святки дворовые девки, запершись в бане, чтобы погадать на суженого, не зная, что я подглядываю, всё это — игра воображения! Но то, что я увидел в закуржавелый продух в расставленных ими зеркалах и отверзшихся в них огненных коридорах, заставило меня сильно пожалеть, что однажды я материализовал коварный, изменчивый дух.

То ли это опять-таки чудеса отражения в трюмо, на котором была, как грим в гримёрной, навалена кучками косметика, а на похожих на оторванные головы болванках красовались парики шатенки, блондинки и брюнетки, то ли обманное трепетание свечи в подсвечнике рядом с томиком Пастернака, помноженное на похмелье, но то и дело, просыпаясь и обнаруживая на груди голову моей мастерицы бестселлеров, я видел в зеркале меняющиеся лики Поэта, Драматурга, Прозаика и Юмориста-Сатирика.

Продолжаясь, этот кошмар преподносил другие сюрпризы. Скрежетал ключ, отворялись двери, и на пороге появлялся похожий на только что принявшего душ по полной зимней выкладке в кроличьей шапке и подбитом ватином пальто мокрого Яковлева муж, чтобы уличить в безнравственности не успевшего ещё натянуть штанов эскулапа-гитариста с веником в портфеле подмышкой.

Да. Отворивши однажды двери в свою однокомнатную, я застал Галину в творческих муках с Прозаиком — мы прошли с Гумеровым на кухню, приняли за воротник, — и вот тут-то и состоялась неожиданная дуэль. Белели лосины. Синели мундиры. Но пистолет системы Кохенрайтер дал осечку. Шпага отлетела в сторону, отброшенная ловкой рукой фехтовальщика — поверженный каратистским ударом, я повалился на гусарские шеренги порожних бутылок в мышином углу. Впрочем, только падая, я разглядел, что это вовсе не Прозаик, а барахольный мафиози Китаец, застукавший меня в постельке со своей подружкой-пианисткой, и происходит это не в моей однокомнатной на девятом этаже, а совсем в другой — на четвёртом, хотя, заглядывая ещё дальше за цепь свечных огней, я мог обнаружить, что мордастый хмырь из другого зеркала тычет мне в зубы кулаком с зажатым в нём брелоком и ключами от «Харлея», а из третьего, фехтуя, норовит проткнуть заострённой палочкой дирижёр. Только тогда до меня доходило, что произошло совмещение пентаклей: в случае с демоническим хороводом вокруг Галины было пять мальчиков, одна девочка, в случае с моими метаниями между чужих жён и любовниц — пять девочек, один мальчик.

Возвращаясь то из лесопосадок, то из морга и повернув ключ в замке, я то и дело заставал Галину в постели, а, заглянув под койку, обнаруживал там одного из писаришек нашего штаба по производству макулатурного чтива. Впрочем, может быть, всё это была морочь зеркал. Потому как, ухватив любовника за шкирку, я вытаскивал из под ложа сладострастия пушистого дымчатого кота Калиостро. И всё же, вполне возможно, чтобы подбросить сублимативного жара, Галина разогревала предвкушениями секса не только меценатов, но и исполнителей проекта. И я был любимой женой мужеского пола в её шахиншахском гареме.

Другой пентакль как-то сам по себе составился из соблазнённых и покинутых Серёгой Тавровым практиканток, чьих имён уже не упомнить. Эти безымянные жрицы любви, представлявшие собою сублимативное топливо (что-то вроде вытопленного жира младенцев, используемого ведьмами и ведьмаками для левитации), выглядывали из-под простынок, охорашивались перед зеркалом, выпархивали из ванны, обмотанные полотенцами, курили сигареты, стряхивая пепел прямо на ковёр, когда, пропахнув формалином морга, где производились вскрытия жертв киллеризма, я вваливался в свою хижину, ключи от которой имелись и у Серёги, и у Олежки с Лёней, и у Кости с Витьком. Собственно, в моей квартире и происходили эти занятия практиканток, набирающихся уму-разуму у тёртых калачей второй древнейшей. Я понимал, что квартира превратилась в притон, а жизнь — в нескончаемый бардак, но ничего не мог поделать. Тем более что сосед по лестничной площадке Митя Глумов вёл не менее (а скорее — ещё более) богемный образ жизни. Бывало, весь цыганский табор с гитарой и девочками перетекал в соседнюю ячейку пятиэтажки, и там учинялись оргии с прогонами пьес Драматурга и читками стихов, отрывков прозы и реприз Поэта, Прозаика и Юмориста. Не всё было в лад. Не всё впопад. Соседи стучали по трубе центрального отопления. И настучали. Приезжала милиция. Делала предупреждение. Выпивка кончалась. Закусывать было нечем. Однажды заявилась мама практикантки и пригрозила подать в суд за совращение малолетних. Потом ворвался папа другой юной и непорочной и наставил фингалов Серёге, вывихнул челюсть Олегу, рассёк губу Витьку.

Галина исчезла, покинув вертеп, соблазнённая металлургическим магнатом-магнитом и, видимо, наставляла рога из финиковых пальм мне и жене-магнатихе где-нибудь на острове с жёлтым песком, омываемом лазоревыми волнами. Как бы там ни было, но в нашем творческом союзе всё больше ощущалась дисгармония.

И я снова шёл на свидание в дворцовые чертоги метро. На этот раз подруга чеченского контрактника опережала арфистку, и, выхватив её из метрополитеновской толчеи назло путающейся в сарагасовых водорослях Галине, я увлекал очередную сексуальную экстремалку на горный склон постели, чтобы падать с нею вниз на сноуборде великолепных оргазмов. Впрочем, не исключено, что я всего лишь навсего опережал кого-нибудь, дышащего мне в затылок. Чересчур уж торопились мои подружки увлечь меня с места встречи в людскую толчею. Так что вполне возможно, соединившись, мы представляли собою более или менее случайную комбинацию частиц двух встречных потоков.

Пока обвитая махровым драконом подруга ветерана чеченской кампании, усевшись у трюмо, красила ресницы, я усаживался за компьютер, чтобы длить сюжетные линии романа с продолжением, который жадно выклёвывали из почтовых ящиков и выцарапывали из газетных ларьков игуано-пингвинистые существа. На этот раз литгруппа ВОЛКИ разрабатывала сюжет под брендом «Украденный шедевр»

Возвещая о новых подвигах детектива, который из ЗуДова незаметно для главного преобразовался в ЗуБова, двигался по вагону электрички с пачкой «Городских слухов» материализовавшийся из торсионного вихря столыпинский переселенец в нагольном тулупчике. Хлыщ в треуголе протягивал ему пятак сузунской чеканки с екатерининским профилем и, развернув пахнущий свежей типографской краской лист, к всеобщему изумлению садоводов-огородников воспламенял газетный лист взглядом. На экстрим с заменой буквы я пошел, чтобы подразнить своего прототипа. Это документально-достоверное «б» я протащил в очередной бестселлерочек контрабандой, по-садистически испытывая своего источника информации криминальных репортажей на ответную реакцию. Небезынтересно было, уже уставшему безымянно вкалывать на литературных галерах Мрачному Иронисту и то, как затрепыхается редакционное начальство, когда прославленный расследователь заказняков вкатит «Городским слухам» иск за оскорбление чести и достоинства.

Свидетельство о публикации №110101204008