Грамматическая философия II

глава 2

ЧЛЕНОРАЗДЕЛЬНАЯ РЕЧЬ (1)*

Артикуляция, артикулированная речь, артикулировать — эти слова образуют семейство, ведущее скромный образ жизни. Широкая публика может интересоваться, с одной стороны, речью в целом или словом, которое было в начале, и было у Бога, происхождением языка или, с другой стороны — мышлением и философией.

Мы предлагаем отнестись к гнезду слов «артикулировать» с сугубым (особым) вниманием. Полагаем, что если эта проблема не находится в центре внимания и обсуждения, и мысль, и речь одновременно теряют свою реальность. И та власть, которую имеет над нами язык, остаётся в результате необъяснённой. Мы утверждаем, что язык властен над нами только потому, что он членоразделен, потому что не в речи и не в мышлении, а в грамматических актах артикулирования должен быть найден процесс трансмиссии (2)*, (лат.transmissio пересылка, передача) который ведёт к миру в обществе. Эта миротворческая миссия языка держится на его способности связывать ( вместо этого слова, как мне кажется, здесь уместнее было бы е применить более подходящие по синонимичному смыслу слова, например: «сплачивать», «объединять», «соединять». — прим. М. Ш.) воедино свободных и независимых людей. Артикуляция представляет собой средство, сочетающее свободу и единодушие в чуде мирной совместной жизни.

Всякий знает, что нет худшей ошибки со стороны человек который пытается подчинить своей воле какую-нибудь здравомыслящую общность людей, чем сводить всё дело к крикам

и эмоциональным возгласам. <…> Крики и возгласы — одно, артикулированная речь (членораздельная – отчётливо членящаяся на части, ясная и понятная) — совсем другое.

Членораздельная речь признаёт существование других волеизъявителей, отличных от воли говорящего. Она верит в силы, значительно более могущественные, нежели время ( | ) и (—) пространство настоящего момента; она подчиняет себя целям куда более высоким и честолюбивым, чем вопли, крики, слёзы или смех. И в тоже время она выводит самого говорящего, равно как и его слушателя, на гораздо более высокий и опасный уровень.

Прежде чем вообще иметь дело с языком, нужно осветить четыре основных момента. Их имена для большинства — пустяк, не более того. Люди слышат их слишком часто. Это всё – фальшь, реклама, пропаганда, ложь. Да, это так. Но почему языком столь часто злоупотребляют? Одни только ценные вещи подвержены подделке, злоупотреблениям и извращению. Как гласит латинское изречение: “Korruptio optimi pessima”. Что означает: «Хуже всего – портить лучшее».

<…>

Речь – это вид межчеловеческой коммуникации, который отличает 4 признака:

1. Каждый представитель рода человеческого гордится своей способностью передавать сообщения.

2. Те, кто действительно заинтересован в общении, верят, что совместное овладение истиной, понимание или соглашение может быть между ними достигнуто и нужно постараться его установить.

3. Общение осуществляется во внешнем мире путём передачи членораздельных знаков: ими могут быть звуки или жесты, которые всегда конкретны, но, тем не менее, повторяются вновь и вновь.

4. И, наконец, это членораздельные знаки, которыми мы связываем себя в процессе коммуникации, могут потерять свою членораздельность. Их употребление так или иначе сопряжено с риском: знак может быть неверно истолкован; знак может служить средством обмана. Говорящий может ошибаться; он может не в состоянии членораздельно передать то, что он имеет в виду.

Итак: І. 1) гордость индивида способного высказываться;

2) единая вера у людей, пытающихся заговорить;

3) употребление повторяющихся, устойчивых, формообразующих элементов речи;

4) неустранимый риск провала — таков І уровень фактов, касающихся языка.

Книги по грамматике скучны лишь до тех пор, пока мы поддерживаем в себе иллюзию, будто всегда и при любых обстоятельствах в состоянии говорить членораздельно. Когда мы имеем дело с тем, ради чего не требуется рисковать чем-то жизненно важным, это наводит тоску, и мы называем все такого рода «дела» механическими.

Однако в каждый данный момент обществу грозит утрата речи, соединяющей поколения, нации, континенты. И эта опасность в наши дни становится всё более реальной, так как злоупотребление языком достигло сегодня гигантских масштабов. Целые социальные группы готовы выключить радиоприёмник, (телевизор) или не купить какую-то книгу, (журнал, газету) из-за того, что навсегда утратили доверие к данному источнику информации. Таким образом, нужны новые усилия, дабы вернуть языку его власть над этим поразительным рассогласованием.

2.1 Четыре ответственности за своё высказывание

ІІ. Имеется и второй уровень фактов, связанных с речью; он известен каждому и, тем не менее у большинства из нас он находится за порогом сознания.

На днях я во весь голос крикнул “О-о-о-у!”, чтобы привлечь внимание игравшего за забором мальчика и задать ему какой-то вопрос. Он же с явным удовольствием ответил мне долгим растянутым “О-о-о-о-о-о-о-у!” В этом удвоении моего оклика не было коммуникации, не было речи. Это было звукоподражание, вызывающее удовольствие или досаду в зависимости от точки зрения. Чего ему недоставало здесь для речи? Недоставало двух вещей — одной с моей стороны, другой — с его стороны.

1. Я не знал, как зовут мальчика и, стало быть, не мог воспроизвести то самое слово, которое дало бы ему понять, что к нему обращаются в собственном смысле слова “обращаться”. Это очень важно, ибо произнеси я: «Эй, мальчик!», он бы вряд ли выкрикнул в ответ растянутое «Э-э-э-й, м-а-а-льчик!» Таким образом, я сам спровоцировал его на неадекватную реакцию, сам вызвал провал общения, эхом отразившийся в его ответе.

2. Он откликнулся на моё обращение не отвечая, а только повторив его. Итак, не доставало двух вещей: собственного имени человека, с которым я хотел поговорить, и его ответа. Вместо этого у нас получился крик и еговоспроизведение.

Очевидно, таким образом, что для человеческой речи существенны две вещи – имена и ответы.

<…>

Имена и ответы помещают сиюминутное усилие двух говорящих в один ряд со всеми подобными усилиями, которые производились когда-либо перед тем, и будут производиться когда-либо после. Именами и ответами сиюминутный контакт между двумя представителями рода homo sapiens возводится в ранг исторического события в эволюции человечества.

Каким бы претенциозным ни казалось такое утверждение, я всё же не могу удержаться, чтобы не извлечь из двух своих наблюдений у забора четыре поучительных и далеко идущих следствия:

1). Употребляя имена собственные и термины, представляясь кому-то или представляя свой предмет («Доктор Ливингстон, я полагаю?»), мы вступаем в человеческое общение, древнее как мир. Подлинный язык уважительно относится к истории человечества вплоть до её истоков. И этим объясняется тот поразительный факт, что наш язык уходит своими корнями куда дальше в глубь веков, нежели любое другое общественное образование. Ему, по меньше мере 6 000 лет. И это потому, что успех речи зависит от её подлинности. Подлинный язык приносит больше власти своему владельцу, чем иные другие его владения.

2). Отвечая, мы не повторяем попросту того, что сказал первый из говорящих, но заговариваем на своём собственном языке.

<…>

Нет смысла отвечать человеку на языке, на котором он не хочет говорить, однако в рамках преднаходимой системы языка я волен создавать свои вариации, обогащать, конкретизировать, словом – артикулировать. Пользуясь членораздельной речью, артикулируя высказывание, мы вносим вариативность в уже существующую, данную нам языковую традицию.

Артикулирование – это, таким образом, чрезвычайно сложный акт, который предполагает как идентичность, так и вариативность. Не идентифицируя себя с языком, каков он есть и каким мы его преднаходим, мы не можем произнести своего слова. А без варьирования этого материала и отклонения от него в каком-то конкретном направлении± — иначе говоря, без возникновения новой ситуации, созданной по нашему собственному выбору, мы только напрасно вступим в круг говорящих собратьев по человечеству.

Пустая болтовня представляет собой такого рода бесполезную речь, речь ради забавы. Но даже и она, в конце концов, может оказаться не вовсе бесполезной. Тем не менее против пустословия имеется серьёзный аргумент, а именно: безответственное использование готовых лозунгов и суждений, простое их повторение, в котором отсутствует наше личное ± «здесь и теперь», отсутствует наше собственное имя, — это поношение языка. Слова от такого употребления Увядают. Тогда как слова, которые выбирает способный ответить субъект и которые не сразу находят путь от сердца к губам, начинают жить действительно новой жизнью.

<…>

Действительный язык означает свободу между двумя людьми варьировать, дополнять взаимообразными путями одно и то же слово, идею, тему или языковый материал. Так обстоит дело в разговорах о погоде, в учёной полемике, в речах, которыми обмениваются политические партии или адвокаты в суде, в дебатах правоверных с еретиками. Те и другие артикулируют; те и другие как бы часть балета, который исполняется совместно и лишь потому имеют смысл. Никакая речь партийного лидера, ни одно теологическое нововведение, ни одно научное открытие, никакая часть ни одного диалога на свете не имеет смысла, если она не воспринимается как вариация чего-то общего, что разделяется говорящим и его слушателями, и в то же время как такая вариация, посредством которой говорящий устремляет людей в будущее.

Сравните это с обоюдным правилом понимания в примере с мальчиком. Крик не есть говорение, так как он лишён слова в собственном смысле. Повторение не есть говорение, так как оно не создаёт вариации. Членораздельная речь эволюционна по природе: она отождествляет и видоизменяет одновременно, на одном дыхании. Она содержит в себе чудо превращения и в то же время чудо неизменности, точно так же как весенний цветок. Говорение и в самом деле – разновидность биологической метаморфозы.

Однако этот биологический факт происходит внутри рода, а не внутри индивида, потому что здесь дело идёт о возрождении речи — фундаментальном событии, которое связывает воедино весь род человеческий. И это делает каждого из нас одним из стихов во вселенской песне творения, как определил такого рода причастность святой Августин.

1)и 2) – Первые два факта, каковы личное имя и новая вариация, мы обнаружили, проанализировав отдельно моё поведение и поведение мальчика.

Давайте вернёмся к ним и взглянем на них как на комбинацию или в комбинации друг с другом. И в наше поле зрения попадут ещё два факта:

3). Язык выражает намерения, желания, эмоции; язык служит выражению чего-то, что находится внутри человека.

4). Верно так же и то, что мой голос произвёл на мальчика определённое впечатление и что бывают другие случаи, когда посредством слова или знака, обращённого к другим или к самому себе, мы просто-напросто регистрируем какой-то внешний процесс, который не остался для нас незамеченным. В сущности, событие, которое мы не записали или не зарегистрировали, не запомнили, идентично событию, которое не произвело на нас никакого впечатления.

Впечатление, производимое на наши органы чувств, в данном случае на уши, не усвоено в полной мере до тех пор, пока оно не преобразовано в ту или иную форму сознательного наблюдения.

(3) и (4) одинаково важны. Ни внутренняяжизнь человека, ни процессы протекающие в окружающем5мире, не получают своего завершения, пока они не выражены в слове или не зарегистрированы членораздельной человеческой речью.

Говорение — это один из фактов мироздания. Подобно тому, как пища в процессе обмена веществ проходит через множество различных состояний, так и всякое внутреннее движение нуждается в определённом состоянии, нуждается во внешнем выражении, а всякий внешний процесс должен быть зафиксирован посредством человеческой речи.

2.2 Крест реальности

Небольшой дефект в моей речи способствовал открытию четырёх фактов (недомогание – лучший способ узнать, что такое здоровье).

1. Когда мы говорим, мы сквозь тысячелетия вступаем в контакт с зарёй человечества, ибо пытаемся употреблять подлинные слова.

2. Мы стремимся как бы завершить их эволюцию, ибо создаём из наследия веков ответственные – и, следовательно, новые – комбинации.

3. Мы выражаем внутренние интенции* и эмоции, тем самым завершая их, так сказать, освобождаясь от них.

4. Мы регистрируем внешние процессы, которые затрагивают наши органы чувств, и не успокаиваемся до тех пор, пока наши ощущения не прояснятся с помощью научного языка.

Так вот, нельзя ли именно в этих четырёх фактах, касающихся человеческой речи, обнаружить какое-то единство? Представляют ли они собой отдельные истины или между ними существует взаимосвязь?** (Научиться делать примечание, см. сноску на стр. 55).

Обратимся ещё раз к названным четырём пунктам: человек предстаёт в них в совершенно определённой ситуации, и эта ситуация обусловливает*** положение любого живого организма внутри живого универсума.****

Всякий раз, когда мы говорим, мы утверждаем себя в качестве живых тем, что занимаем центр;, из которого глаз смотрит назад! и "вперёд, внутрь$ и #наружу.

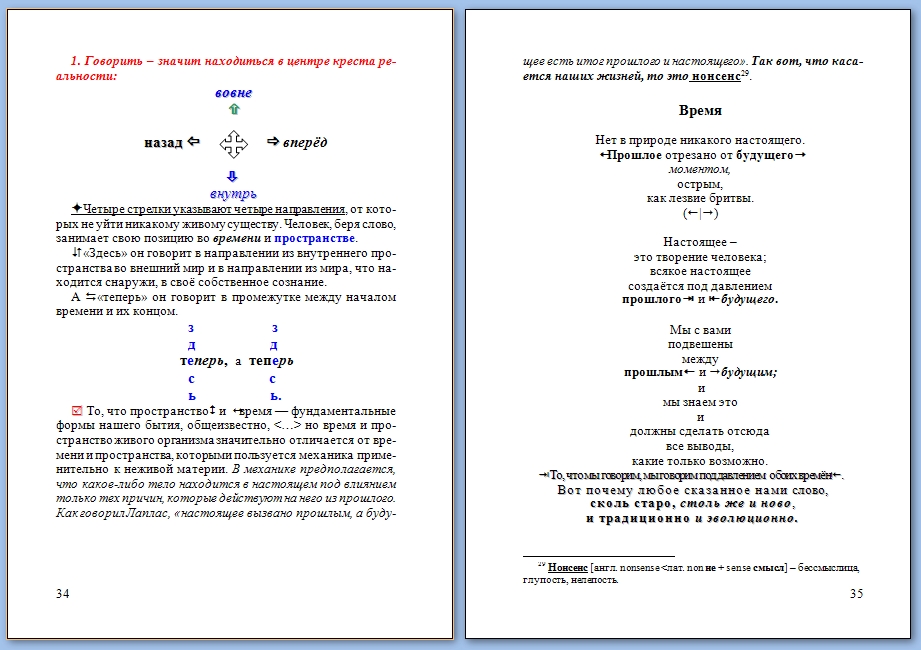

1. Говорить – значит находиться в центре креста реальности:

вовне

назад «+» вперёд

внутрь

Четыре стрелки указывают четыре направления, от которых не уйти никакому живому существу. Человек, беря слово, занимает свою позицию во времени и пространстве.

E«Здесь» он говорит в направлении из внутреннего пространства во внешний мир и в направлении из мира, что находится снаружи, в своё собственное сознание.

А «теперь» он говорит в промежутке между началом времени и их концом.

з з

д д

теперь, а теперь

с с

ь ь.

То, что пространство(2) и (1 )время — фундаментальные формы нашего бытия, общеизвестно, но время и пространство живого организма значительно отличается от времени и пространства, которыми пользуется механика применительно к неживой материи. В механике предполагается, что какое-либо тело находится в настоящем под влиянием только тех причин, которые действуют на него из прошлого. Как говорил Лаплас, «настоящее вызвано прошлым, а будущее есть итог прошлого и настоящего». Так вот, что касается наших жизней, то это нонсенс(3)*

Время

Нет в природе никакого настоящего.

Прошлое отрезано от будущего

моментом,

острым,

как лезвие бритвы.

(|)

Настоящее –

это творение человека;

всякое настоящее

создаётся под давлением

прошлого)и(будущего.

Мы с вами

подвешены

между

прошлым ( и ) будущим;

и

мы знаем это,

и

должны сделать отсюда все выводы,

какие только возможно.

То, что мы говорим, мы говорим под давлением времён. Вот почему любое сказанное нами слово, сколь старо, столь же и ново, и традиционно и эволюционно.

Мы лавируем между истоками используемых нами моделей языка, речи, мысли, с одной стороны,! и "нашей судьбой, с другой. Реальное время имеет два измерения – «назад «) и (» вперёд», от момента говорения оно тянется в «---прошлое и будущее+++»

Механическая картина с изображением прямой линии, берущей начало в нулевой точке прошлого и устремлённой вперёд, в будущее 0. неприменима к живому существу, которое должно удерживать равновесие, глядя и назад, и вперёд, соизмеряя свои стремления с тем, что от него требуется.

_________0_________

Неверен и ракурс, в котором механика рассматривает пространство. Механика рисует нас погружёнными в гигантское пространство трёх измерений. Жизнь, однако, обнаруживает себя только там, где просматривается |грань| между (внутренней системой) и )внешней средой(.

Разграничение

внешнего

и

внутреннего

пространства

представляет собой «sine qua non» – «ТО, БЕЗ ЧЕГО НЕТ»

ЖИЗНИ,

ОБМЕНА,

РОСТА,

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ.

Реальное биологическое пространство имеет 2 стороны; и когда мы говорим, мы сознаём его двойственность.

Собеседники, связанные общностью речи, перемещаются по внутреннему кругу, противостоящему миру вовне.

Люди в состоянии войны не разговаривают друг с другом; то же и в состоянии ссоры, при застарелых личностных междоусобицах.

В обоих случаях они остались без внутренней орбиты, тем самым и без речи. Они теперь рассматривают друг друга просто как фрагменты внешнего мира. Существование внутреннего и внешнего пространства – необходимое условие человеческой речи. Человек, таким образом, находится между двух фронтов пространства, из которых один обращён внутрь, а другой – наружу.

Крест реальности окружает нас всегда ( Ш ) и ( Е ) везде, здесь и сейчас ( Ж ), пока мы боремся за то, чтобы выжить как сообщества людей.

Сейчас и здесь мы живём в двойственном времени ( I ) и (—)двойственном пространстве. И мы говорим, чтобы не растерять себя в напряжении этого четырёхугольника. Мы говорим, пытаясь облегчить нагрузку.

2. Говорить, значит – соединять жизнь в членораздельное единство, интегрировать(4)* её и делать проще.

Откажись мы от этого усилия, мы бы погибли либо от избытка $внутреннего, невыраженного желания, либо от избытка #впечатлений, производимых на нас окружающей средой, от избытка !окаменелых форм прошлого, либо от избытка "опасностей и критических ситуаций, которыми угрожает будущее.

Итак, человек, изучая грамматику, начинает сознавать своё действительное место

в мире (наружу),

в истории (назад), + призвании (вперёд).

обществе (внутрь)

Будучи сведущ в грамматике, он приобретает способность противостоять искушениям механической логики, которая основывается на представлении о времени, сложенном из прошлого, настоящего и будущего в одной и той же неизменной последовательности — прошлое, настоящее, будущее — и которая оперирует пространством, по природе своей кубическим, трёхмерным.

Для всего живого (не только для человека, но и для растени и животных) пространство – это конфликт внутренних и внешних процессов. Для человека (равно как, опять-таки, и для растений и живодных) пространство — это конфликт между ответственностью перед прошлым, с одной стороны и ответственность перед будущим, с другой.

Но посредством говорения (и вот это уже к растениям и животным не относится) человек может в какой-то данный момент раздвигать граници внутреннего пространства, делая его всё более и более ёмким.

Роза всегда остаётся розой.

Человек же принадлежит к роду сообществ

различной численности и предназначения —

семье,

хутору, деревне, селу, посёлку, городу,

району, области, краю,

стране,

общине, расе, нации,

церкви,

цивилизации,

роду человеческому —

в той мере, в какой он творчески относится

к языку этих сообществ.

Путешествуя по жизни,

мы ежедневно

говорим и слушаем,

читаем и пишем,

так что мы можем приводить во взаимное равновесие

нашу действительную устремлённость

наружу,

назад + вперёд,

внутрь.

Если мы не будем постоянно поддерживать

равновесие

между этими четырьмя

фронтами существования,

мы

утратим

членораздельность речи и даже саму речь.

3. Говорить – значит рассматривать все 4 аспекта жизни как доступные объединению.

Можете сами удостовериться в этом, проанализировав любую простейшую языковую тему – например, рассмотрим глагол «подойти».

В повелительном наклонении этот глагол означает направленность в будущее» подойди». Вы, говорящий, зависите от того, согласится ли кто-то другой внести изменение в мир, уступив вашему требованию приблизиться к вам.

Но вы можете так же захотеть, варьируя* эту тему на всё том же языковом материале, зарегистрировать факт, что «он пришёл» – историческое событие, которое в настоящий момент ( | ) уже принадлежит « прошлому.

То же можно сказать о ваших внутренних установках относительно возможных перемещений другого человека, одну из которых вы, допустим, выразите вздохом «пусть войдёт», а другую — путём внешней регистрации процесса его передвижения+++ в видимом пространстве: он идёт»»».

Слова:

он идёт»,

«он пришёл + подойди!»,

«пусть он войдёт»,

отражают процессы, отражают процессы, которые принадлежат совершенно различным орбитам опыта.

Подойди!» – задаёт напряжение, направленное. в будущее»»»

«Он пришёл – факт, который невозможно адекватно (однозначно) ни увидеть, ни услышать; тут нечего желать и не на что влиять. Это можно только запомнить.

О том, что «он идёт» сообщают нам органы чувств (наши внутренние регистрирующие инструменты): мы можем увидеть, услышать или просто почувствовать, как он движется.

; А «пусть он войдёт» частично приоткрывает наш внутренний мир.

и во всех четырёх сферах жизненного опыта, возникающего, возникающих благодаря переключению вашего внимания вперёд, назад, внутрь и наружу вы пользуетесь одной и той же темой «подойди». Прошлое и будущее, внутренний и внешний процессы позволяют рассматривать их в плане одного и того же языка.

4. Говорить, по сути дела, значит: быть либо лидером»»» (подойди»), либо учёным-наблюдателем (он идёт»»»), либо «историком или летописцем («он пришёл»), либо поэтом («пусть войдёт»). Мы осознаём все события в их взаимосвязи, и эта взаимосвязь определяется временем ( / ) и (—)пространством.

Этот маленький пример даёт нам возможность понять, что язык как целое содержит в себе научные,

«««исторические, политические»»» и

поэтические элементы.

Поэты, политики, учёные и регистраторы специализируются каждый в каком-то одном из направлений, указанных крестом реальности.

Не существует всемогущего, совершенного в себе человека. Ведь доступная нам действительность – это не ( . ) круг, а ( + ) крест. Существует только человечество, которое стремится отдать должное всем четырём фронтам жизни и распознать внутреннее присущее им единство.

5. Говорить – это, таким образом, означает больше, нежели быть просто )учёным(, или (поэтом), или демагогом»| ( политиканом – лживым обещателем лицемером), или «рассказчиком. Говорить, значит настаивать на сущностном + единстве всех четырёх типов языка.

Все они нужны, все они интерпретируют (дополняют) друг друга.

Было бы абсурдно полагать, что учёный или историк или политик или поэт может в одиночку познать ИСТИНУ. ИСТИНА — В ЧЕЛОВЕКЕ, КОТОРЫЙ УМЕЕТ БЫТЬ ИСКРЕННИМ, говоря на всех четырёх языках и пользуясь одним и тем же материалом, и который не нарушает целостности речи, уходя с головой в один только научный, или только в поэтический или в омертвевший или в революционный язык.

ИСТИНА — В ЧЕЛОВЕКЕ, КОТОРЫЙ УМЕЕТ УРАВНОВЕШИВАТЬ И ОПОЗНАВАТЬ ВРЕМЕНА И ПРОСТРАНСТВА СВОЕЙ ЖИЗНИ.

2.3. Столпы времени и пространства.

Язык – это биологический акт. Посредством речи человеческое общество поддерживает протяжённость временной1 и 2пространственной осей своего существования. Ни больше, ни меньше. Ну разве это не трудная задача сама по себе?

Говорением мы укрепляем временную и пространственные оси нашей цивилизации, поскольку занимаем место в её центре±, противостоим её будущем»»», её «««прошлому, её внутреннему единодушию (*) и ] * [ внешней борьбе. В этом трудном и опасном исхождении из себя в четырёх ( + ) направлениях жизни, на её фронтах, обращённых внутрь (*), вовне ]*[, «««назад и вперёд»»», наши слова в каждый данный момент должны устанавливать равновесие, распределять и организовывать± универсум(5)* . Только мы сами решаем, что принадлежит прошлому««« и »»»тому, что должно стать частью будущего.

Путь говорения является творческим по своему характеру в отличие от пути вторичного мышления-рефлексии, критического и аналитического.

Мы, однако, можем поместить этот рефлективный процесс в одно из ответвлений креста действительности. Мысль учёного по праву принадлежит тому ответвлению .Которое протянулось от говорящего человечества к внешнему миру природы. Наиболее достоверное наблюдение за внешними впечатлениями состоит в их простой и беспристрастной регистрации. Термостат, барограф, телескоп, микроскоп есть доведённые до высшего совершенства органы чувств человека, благодаря которым он получает возможность регистрировать чистые впечатления.

Оказывая сопротивление внешнему миру, мы и в самом деле пользуемся способностью производить в нём подсчёты. Прусскому генералу Мольтке во время его посещения королевы Виктории наскучил Сент-Джеймский двор; тогда он принялся от нечего делать подсчитывать свечи, горевшие в зале. Их было очень много, так что он имел возможность коротать таким способом каждый вечер, порядочное время уделяя наблюдению фактов – фактов внешнего мира, доступных контролю. В то время как остальные предавались разговору, он посвящал себя наблюдениям. А итогом были цифры, числа, суммы.

Так вот, Мольтке никогда бы не оказался во дворце и не имел бы перед глазами никаких свечей для своих наблюдений, если бы не сотни придворных, валом валивших в залы для обедов и приёмов, чтобы выполнить положенные при королевском дворе церемонии и ритуалы. Чтобы предстать для обзора, жизнь должна идти установленным порядком. И эти скучные придворные изо дня в день повторяли заученные формулы церемониальной речи, так как защищали фронт, обращённый в прошлое Британской империи.

«««Та область речи, которая освещает (и освящает) фронт жизни, обращённый назад, в прошлое, столь же важна, богата и всеобъемлюща, как и наука. Все привычные, литургические (литургия – обедня), обыденные, узаконенные формулы относятся к этой категории прецедента(6)* , в котором время застывает, так как прошлого изменить нельзя. Оно такое, каким стало навсегда.

Поскольку одной только рефлексией (анализом), либо одними только формулами (определёнными правилами) жить нельзя, мы разработали богатый язык, основывающийся на простых словах типа подойди».

Это многозначительное слово порождает политиков».

Сюда же, к области речи, ориентированной на будущее, целиком относятся образование» и преподавание».

И кабинетный учёный не может воздержаться от таких приглашений. Все математики и логики, которые гордятся тем, что они всего-навсего наблюдают факты, являются политиками. Ибо всякий, кто печатает свою книгу, высылает тем самым приглашение: приди и прочти, и вникни, и выслушай, и усвой, и пойми, и примени. В любой научной публикации скрытно обнародована целая серия всевозможных политических актов. (Факт. |»акт)

Без политических и образовательно-воспитательных актов науки не существует. Ведь научная мысль на свой лад стремится проложить дорогу в мир, то есть — изменить мир, преобразовать общество, заставить прислушаться к себе, заполучить свой шанс, добившись пожертвований, собрав вокруг себя учеников и завладев умами неискушённых молодых людей.

Однако политические и воспитательно-образовательные призывы и предложения оказались бы недолговечными, если бы их всё же не питала внутренняя жизнь и страсть писателей, пророков, вождей и учёных. Общество, в котором люди действуют и занимаются пропагандой*, не испытав перед тем страстных желаний и не предавшись мечтам, обречено на упадок.

Политика без поэтики несостоятельна.

Пропаганда должна в точности соответствовать внутренней жизни людей, которые ею занимаются; в противном случае она не достигнет цели. Именно это и происходит теперь повсюду, где не без успеха пытаются сконструировать такую пропагандистскую машину, которая будоражит мысль, не давая прежде созреть внутри самих говорящих.

Отсюда – четвёртая область речи, в основе которой – вздох человеческой радости или печали: «Пусть полюбит она меня» или «Не дай мне Бог дожить до того дня, когда такое произойдёт у меня на глазах». Это, несомненно, язык поэзии. И он настолько же правдив, реален и жизненен, как язык науки, шаблона и образования.

Одно только научное или чисто воспитательно-образовательное, или ритуальное, или поэтическое общество — любое из них не могло бы существовать в одиночку.

Жизнь человечества зависит от того, насколько едины, входящие в него индивиды в своей свободе поочерёдно прибегать к каждому из этих четырёх способов речи.

Свобода человека — его право петь, думать, приглашать и вести за собой, славить и помнить. Эти четыре действия охватывают 4 стороны действительности. При их совершении в каждом человеке изо дня в день возрождается

философ,

священнослужитель, вождь и

художник.

Всякий раз, когда мы пользуемся членораздельной речью, мы – художники, философы, вожди и священнослужители вселенной.

Мы не способны произвести на свет ни одной фразы, не употребляя:

суждение = научный язык;

метафору = поэтический язык;

исторический материал = церемониальный язык;

отбор = политический язык.

Каждый может:

приветствовать существующий строй,

управлять ходом будущих событий,

анализировать текущие процессы,

выражать свои сокровенные желания.

Многие уклоняются от выполнения этой грандиозной задачи. Они либо предают себя и других, либо становятся лицемерами, пользующимися чужим языком.

Поскольку вызов, брошенный временем и пространством, – реальность, а не механическая абстракция, ответ, который даёт на него индивид, всегда несовершенен.

Никто, кроме ЧЕЛОВЕКА, ВОПЛОЩАЮЩЕГО САМО СОВЕРШЕНСТВО, не может быть в одно и то же время священником, художником, философом и королём. Выше отмечалось, что в говорении всегда есть риск неудачи для говорящего. Это обстоятельство предоставляет нам возможность свести знакомство с теми способностями индивида, посредством которых он пытается ухватить действительность. Каждая из 4-х сторон жизни встроила в каждого индивида свой "бастион" – точку опоры для самого себя. У нас имеются ««воспоминания в связи с прошлым, эмоции в связи с пространством нашего внутреннего мира, разум для постижения внешнего мира и любовь для будущего»»». Эти силы, однако, изменяют нам.

Порой мы (-)забываем, вместо того, чтобы помнить(+).

Мы ненавидим(-), когда должны бы любить(+).

)*(Мы выходим из себя вместо того, чтобы слушаться разума(*).

И мы остаёмся безучастными (0) там, где должны вскипеть)!!!(.

Не найдётся среди смертных человека, который мог бы поклясться, что у него достанет )*(РАЗУМА, ПАМЯТИ «««, »»» ЛЮБВИ И ПОЛНОТЫ ЧУВСТВ(!!!) ДЛЯ ВСЕХ И ВСЯ.

У нас есть воспоминания и мы – забывчивы.

У нас есть любови и ненависти – во множественном числе.

У нас есть разум – и мы неразумны, когда выходим из себя.

У нас есть чувства, – а мы, порой, бесчувственны и равнодушны.

Людям не нравится эта правдивая картина, изображающая их самих. Они приписывают человеку память, любовь (или "волю"), чувствование, разум — и всё в единственном числе, как нечто АБСОЛЮТНОЕ.

И многочисленные недоразумения, связанные и с грамматикой, и с речью, и с психологией, и с обществом коренятся в этом хитроумном замещении множественного числа — "воспоминания плюс забвение" — гордым образом именуемым "память". Если бы так оно и было, всякий человек был бы Господь всемогущий. Для того, чтобы овладеть реальностью, у него не было бы надобности во всём остальном ЧЕЛОВЕЧЕСТВЕ. Будь крест действительности один и тот же для любого человеческого существа в его одиноком бытии физической и телесной, не было бы у нас речи, не было бы общения. Жил бы каждый своей собственной историей, своим собственным спасением, своей собственной эстетикой и своей собственной философией. И в этом ужасающем убеждении воспитаны миллионы; и в слабости своей они полностью отказываются от искусства, от философии, от истории и спасения. С них слишком много спрашивается; и они, естественно, спасаются бегством в "человека массы".

Если бы у человека была своя единичная "память", своя саморожденная "воля", своя "логика" и "эмоции", он сошёл бы с ума. Ибо у него не было бы никакой возможности разобраться, прав ли он, реален, обладает ли ценностью. Никто бы ему этого не мог сказать.

6. К счастью мы уже знаем, что говорить – значит участвовать в эволюционном приключении говорящего человечества.

Только обо всём человеческом роде можно было бы на самом деле сказать, что он имеет "общий" опыт, единую память и одну-единственную историю и единый мир; универсальную науку И свою литературу и искусство.

Я обладаю воспоминаниями, влюблённостями, стремлениями, наблюдениями только во множественном числе. Род человеческий заботится о том, чтобы скомпенсировать мою забывчивость, мою безучастность, мои страхи, моё безумие.

Человечество имеет одно предназначение, одно происхождение, одно искусство, в котором оно открывается себе, и одну универсально значимую науку. Всеобщая история человечества и всеобщий мир – это реально стоящие перед нами задачи, точно так же, как и всеобщая наука и всеобщий язык человеческого сердца (вспомним о музыке). И все мы, едва заговорив, пытаемся решить все эти 4 задачи. И в каждый данный момент своей жизни общество обязано капля за каплей вливать в сферу искусства, науки, общественных институтов и политики один и тот же языковый материал, иначе порвутся связи между поэтами, вождями, священнослужителями и учёными и вновь произойдёт смешение языков. В конце концов, мы стремимся к одному и тому же, на каком бы из 4-х фронтов не сражались. Ибо эти 4 фронта двойственного времени и двойственного пространства в совокупности и составляют ту самую жизнь, которою нам и суждено жить. (Циклон + антициклон) – примечание моё.

ЯЗЫК не есть первая неудачная попытка упростить нас, сведя к одной только логике; нет, это — попытка вживить один и тот же + крест действительности в каждое человеческое сердце и каждый человеческий мозг. Когда нас учат говорить, нам задают направление, в котором мы пойдём в единстве со всеми остальными людьми. И когда мы мыслим, мы в той же мере находимся внутри говорящего УНИВЕРСУМА, как если бы мы пели или отдавали распоряжения. Каждый старается мыслить истинно, понимать по истине и поступать соответственно. (Увы, но это не всегда так.) – примечание моё. Но кто может что-либо понять по настоящему, не обращаясь мыслью ко всему УНИВЕРСУМУ? То, что мыслится нами, должно быть правильным перед лицом всего мира и всех людей. Но это было бы невозможно, если бы наша мысль не укрепляла себя универсальными терминами.

ИТАК. Подытожим содержание этого приглашения к грамматике как к занятию, достойному каждого, кто говорит.

7. Говорить — значит +верить»»» в (сущностное единство прошлого опыта ««« и »»» будущего предназначения, внутреннего чувства (!) и )*( внешних ощущений.

Ибо мы варьируем ( РАЗНООБРАЗИМ) и модулируем (ВИДОИЗМЕНЯЕМ) один и тот же словесный материал, чтобы с его помощью выражать эмоции, регистрировать внешние впечатления, записывать исторические факты, внимать ЗОВУ БУДУЩЕГО. Мы применяем один и тот же язык к 4-м состояниям сознания. Но ни один индивид не мог бы соединить в одно целое (+) свой внутренний мир, своё внешне окружение, свою историю и своё предназначение, выступая лично от себя. Чтобы спасти каждого из нас от безумия, равнодушия, ненависти и забывчивости, требуется коллективное участие всего человечества и постоянный перевод с языка одного типа на языки всех других типов. Эти, все нам присущие 4 изъяна, часто служат препятствием к действию. Чтобы выйти на уровень речи, их надо преодолеть. Заговорив, мы, несмотря на свою забывчивость, ,безучастность, тупость, несмотря на свой страх и свою ненависть, сражаемся за то, чтобы соединить в одно всё наше будущее предназначение, всю прошлую историю, всю человеческую поэзию, все научные наблюдения.

8. Говорить — значит преодолевать 4 реальных препятствия.

Мы никогда не владеем "разумом" (логикой)#, "памятью" (опытом)!, "спасением" (волей)" или "симпатией" (эмоциями)$ как своей собственностью. Вместо разума мы имеем какую-то путаницу в голове; вместо памяти – какое-то пустое место; вместо того, чтобы испытывать симпатии, мы "сами по себе", нейтральны, а спасение обычно замещено в нас страхом.

Но поскольку в нашем сегодняшнем мире каждому дозволено говорить и слушать по всем 4-м направлениям действительности, мы можем овладеть своим предназначением, осознавать свою историю, можем проникаться симпатией и осмыслять природу.

9. Говорить — значит испытывать симпатию, прояснять, направлять, а так же сознавать, что невозможно обладать каким-то одним из этих качеств, не культивируя (не возделывая) в себе в то же время трёх остальных.

В каждый данный момент эти 4 действия —

осознание,

прояснение, направление,

симпатия —

должны быть сплавлены в один язык.

Так оно и есть, благодаря постоянным усилиям

науки,

историографии, политики,

искусства,

Современные языки, целые отрасли математики, литературы, образования взялись за решение этой задачи в рамках разделения труда. Правда, в семьях говорят на всех 4-х языках: семья по прежнему остаётся полным единством всех 4-х тенденций (направлений развития, склонностей, стремлений) времени и пространства, хоть и, надо признать, в рудиментарной (начальной, зачаточной форме) форме. Изучая латынь, мы вступаем в фазу развития, сопоставимую по уровню интимности с семейной жизнью.

Латиница(7)* – праматерь всех языков.

Латинский язык, подобно незамутнённому зеркалу, всё ещё созидает в грамматических преобразованиях каждой словарной основы крест действительности как единое целое. В сравнении с английским языком богатство форм в латинской грамматике есть не что иное, как непосредственное применение креста действительности к каждой отдельной части речи. Мы, современные люди, давно уже говорим или

«чисто научно» или

«чисто поэтически».

Мы можем прочитать тысячи книг, в которых не найдём призыва к действию, или книгу стихов, не содержащую ничего, кроме воображаемого мира души. В латинской грамматике каждая отдельная основа по-прежнему раскрывает всю сложность современной жизни. И сравнив преграды, препятствующие эффективной речи – неупорядоченность, безучастность, забывчивость, страх — с незначительными трудностями, возникающими при изучении латыни, вы поймёте, почему люди учили латынь на протяжении стольких веков. Это трудно. Но поскольку говорить вообще трудно, нам вряд ли дано право слишком строго судить язык за те трудности, которые возникают при овладении им. Будь мы с вами подобны богам, говорящим без запинки и с успехом. без посторонней помощи, объединяющим в одно целое± мир прошлого и настоящего, внутреннее и внешнее пространство, нечего было бы затруднять себя изучением древнего языка.

Ведь тогда все говорили бы на одном языке любви, симпатии, ясности и памяти. Сейчас, однако, очевидные изъяны и противоречия нашей с вами способности говорить должны возмещаться сознательными усилиями, а наша лингвистическая диета — дополняться специальными витаминами.

Реальные опасности, угрожающие человечеству должны служить подлинным мерилом оценки лингвистических занятий.

Нет коммерческого использования латыни, джельтмены. Она не поможет вам всучить покупателю пару калош или продвинуться по службе. Всё, что она даёт, — это единство человечества – единство религии, политики, науки и искусства.

Ваш желудок — ваша собственность, ему-то и оставьте выгоду. Вы говорите (прежде, чем заняться рекламой), потому что вы — высший чин:

философ,

« « « папа римский,± император » » »

и поэт.

И эти четыре слова — philosophus, papa, imperator, poeta — дошли до нас через посредство латыни и в ней самой. И мы учим латынь, чтобы быть достойными этих четырёх титулов.

Мы не можем занять места, предназначенные нам в мире, пока не вырастем из пелёнок нашего первого языка.

Итак, латынь — наша вторая зрелость. В этом языке мы достигаем её после того, как убеждаемся в несовершенстве языка, который мы изучали первым. (Может быть, это и относится к деловому английскому языку, но только не к русскому, потому что он так же универсален, как и латынь).

______________________________________

Сноски выполнены мной по «Большому словарю иностранных слов». М. Ш.

1* Глава из “Magna Charta Latina” – латинской грамматики, написанной Розенштоком-Хюсси для своего сына в 1937 году. (В оригинале "Артикулированная речь"). — Прим. перев.

2* Трансмиссия {транс+миссия}/Транс…/ [< лат. trans - сквозь, через] – латинская приставка-предлог; употр. В сложных словах и означает: через, за, пере… , находящийся по ту сторону, напр. Трансатлантический.

/Миссия/[mission < mittere – посылать] – 1) …, 2)…,3) поручение, задание, предназначение, призвание.

3* Нонсенс [англ. nonsense <лат. non не + sense смысл] – бессмыслица, глупость, нелепость.

4* Интегрировать [< лат. integrare восстанавливать, восполнять] – 1) производить *интеграцию, объединять в одно целое; 2) мат. по данной находить её интеграл.

*интеграция [лат. integration восстановление, восполнение<integer цельный ] – объединение в целое каких-либо частей . (противоп. дезинтеграция* – распадение целого на свои составные части), {фр. des... от.., раз... – приставка, означающая уничтожение, удаление чего-л.}.

**функция [<лат. vunctio отправление, деятельность] – 1) деятельность, обязанность, работа; назначение; 2) мат. зависимая переменная величина, т.е. величина, изменяющаяся по мере изменения другой величины, называемой аргументом; 3) биол. специфическая деятельность органа или организма.

5* Универсум [лат. universum] – всеобщее; вселенная.

6* Прецедент [<лат. praecedens (praetedentis) идущий впереди] — случай, имевший ранее место и служащий примером или оправданием для последующих случаев подобного рода.

7* Латиница – латинская* азбука, алфавит, язык.

Латинский* 1. см. латины.**. 2. Относящийся к Древнему Риму, к его истории и культуре. 3. Относящийся к латинам (латинянам), их языку, образу жизни, культуре, а так же к территории их проживания, истории; такой как у латин. Л. язык (язык древнего племени латинов, один из мёртвых индо-европейских языков). Латинская империя (1204 – 1261гг.). По-латински (нареч.). 4. То же, что католический (стар.). Латинская вера. ;Латинская Америка – страны Центральной и Южной Америки.

Латины** – древние племена, в І тыс. до н.в. населявшие доисторическую область Лациум, располагавшуюся на территории современной Италии.

Свидетельство о публикации №110032205130