Рецензия на стихотворение Богдана Филатова

Старая Смоленская дорога…

Отдаленный колокольный перезвон.

Помнит небо, затянувшись синью строгой,

Здесь когда-то отступал Наполеон.

Дохли кони, мёрзли грязные солдаты,

Оставляя пушки в розовом снегу,

Что впитал чужую кровь морозной ватой

И стал саваном продрогшему врагу.

И смеялись разорённые деревни

Над озябшими нестройными каре,

Поредевшими в вояже многодневном

От холодного метельного пюре.

Обнаглели отожравшиеся волки,

Грянул пир для дожидавшихся ворон.

Речь французская – колючие иголки,

Сыплет бранью, без стыда, со всех сторон.

Присутулился усталый император,

От гвардейцев пряча вниз понурый взор,

Как побитый и угрюмый гладиатор,

Тяжело переживающий позор.

Будто бы хотел, чтоб не узнали

Его гордое и гневное лицо.

Вот, остановились на привале –

Отдохнуть и бросить новых мертвецов.

Бонапарт спустился грузно к юркой речке,

Что еще не одевала платьем лёд.

Видит – церковь, ну а звёзды, словно свечки.

Никого… А служба все-таки идёт…

У иконы – робко теплится лампадка,

Непотушенная вражеской рукой.

Побывал недавно кто-то тут украдкой,

О спасении молил земли родной.

Император с Ликом встретился глазами -

Сжалось сердце от избытка скорбных чувств.

Ощутил, вдруг, он в неведомой печали,

Что не храм, а сам - душой он нынче пуст.

Он смотрел, давясь тоской невыразимой,

На разграбленный, но высившийся храм,

Будто вспомнил ностальгией пилигрима

Крутобокий и суровый Нотр-Дам.

Мысль, как ужас, его душу пронизала:

«Эту веру - из мортир не расстрелять!

Не таких она досель врагов встречала,

Чтоб потом их без оглядки прочь прогнать!»

Он застыл, не раз под пулями стоявший,

Не боявшийся – ни жить, ни умереть,

А сейчас, внезапно, правду осознавший,

От которой слёз скупых не утереть.

Но пора – палят прицельно партизаны,

И за тридевять земель – его Париж!

Рухнул в сани император, словно пьяный,

И умчался сквозь простреленную тишь.

… И с тех прошли гурьбой десятилетья,

Превратилась речка в мелкий ручеек.

В нем кораблики весной пускают дети,

Ну, а взрослый – не промочит даже ног.

Храм ликует величавою твердыней,

Дарит солнце куполам снопы лучей.

И, как будто золотой, вверх брызжет ливень,

Ослепляя пролетающих грачей.

Только старая Смоленская дорога

Видит, имя поменяв, тревожный сон,

Как когда-то, что есть силы, крикнул: «Трогай!»

Кучеру в санях Наполеон.

Здравствуйте, Богдан.

Вы пишете, что готовы с уважением принять объективную критику. Хочу надеяться, что критика моя будет объективной, хотя я не поэт, не филолог и не историк, просто православный человек, любящий поэзию и русскую историю.

Начну с того, что вектор вашей поэзии (православие, патриотизм, простые слова, Есенин) мне близок и понятен, но данное стихотворение вызывает у меня противоречивые чувства. Казалось бы, оно должно мне понравиться, как понравилось всем предшествующим рецензентам. Но оно мне не понравилось ни по форме, ни по содержанию. И чем более я его перечитывал, тем более оно меня раздражало, а масла в огонь подливали ваши ответы рецензентам. Я лично от всей души желаю вам успехов в творчестве, поэтому, надеюсь, вы не обидитесь, но учтете те замечания, которые вам покажутся справедливыми. Предупреждаю, что я могу быть излишне придирчивым, поэтому не слишком торопитесь что-либо исправлять в стихах. В вашем, по сути начальном, творческом периоде от похвал толку мало, и я надеюсь, что мои замечания хоть немного, но реально помогут вашему творчеству. Доказательством моего уважения к вам служит объем этой рецензии. Еще раз прошу – не обижайтесь, поскольку я не слишком стесняюсь в выражениях, это особенность моего стиля, ничего личного.

Складывается впечатление, что вы поэт с хорошим потенциалом, но какой-то рассеянный. Говорят, что рассеянность – сестра таланта (похоже на правду), однако эта внешняя рассеянность порождается внутренней сосредоточенностью на самом важном. У поэтов это поиск живого и точного слова. Я не знаю, о чем вы так сосредоточенно думаете, когда пишете стихи, но неряшливость в выборе слов и образов встречается на каждом шагу. Вот, пожалуйста.

Старая Смоленская дорога…

Отдаленный колокольный перезвон.

Пока все нормально, а дальше?

Помнит небо, затянувшись синью строгой,

Здесь когда-то отступал Наполеон.

Небо помнит все, нет ничего нового под солнцем и небом, вся история всех стран и народов совершалась под этим бескрайним небом. Мы вспоминаем в данном случае конкретное историческое событие, нужна более точная привязка. Может «помнить» (в поэтическом смысле) дорога, поле, речка, храм, которые от соприкосновения с историей сами становятся историческими памятниками. «Здесь был Наполеон» можно написать даже в чистом поле (Бородинском, например), но на небе такого не напишешь. В последнем четверостишии вы исправили ошибку, там уже не небо, а Смоленская дорога «видит сон» про Наполеона. Но это еще не все. Небо по природе своей синего цвета, эта «синь» временами затягивается облаками, дымом, туманом как шторами, или раскрашивается яркими красками заката, однако небо не может «затянуться синью строгой» вторым слоем.

А еще режет слух немузыкальность стиха, какая-то, простите, корявость, даже при правильном соблюдении размера. Мне кажется, вам надо особое внимание обратить на музыку слов. Вы же любите Есенина, а у него как?

Все мы, все мы в этом мире тленны,

Тихо льется с кленов листьев медь...

Будь же ты вовек благословенно,

Что пришло процвесть и умереть.

А у вас рифма есть, а музыки нет.

Дохли кони, мёрзли грязные солдаты,

Оставляя пушки в розовом снегу,

Что впитал чужую кровь морозной ватой

И стал саваном продрогшему врагу.

«Дохли кони, мерзли грязные…» – если «мерзл» и «грязн» сознательная аллитерация, то не очень удачная. И потом, в поэзии при описании самых отвратительных вещей, поэту нельзя опускаться до натурализма или становиться документалистом, поэзия – это другой жанр. У Лермонтова как: «И ядрам пролетать мешала гора кровавых тел» – эти строки не вызывают отвращения, а только усиливают яркость картины. Здесь музыка стиха помогает его правильному смысловому восприятию, аллитерация «гора кровавых тел» музыкальна сама по себе, но требует акцентированного прочтения. При этом она образно самой музыкой как бы тормозит стремительность полета ядра, которое вязнет в этой горе.

В данном четверостишии и далее во всем стихотворении, как я уже отмечал, обнаруживается множество стилистических неточностей и противоречий в образах. Солдаты мёрзли, оставляя пушки – правильнее: солдаты отступали, бежали, оставляя пушки. Когда человек замерзает, он уже ничего делать не может, ни брать, ни оставлять, он просто мёрзнет. «Чужая кровь». Понятно, что речь здесь идет о вражеских солдатах, снег стал розовым очевидно от их крови, но тогда получается, что она им не «чужая». Данное уточнение совершенно лишнее, привлекает ненужные вопросы. Вот у Пушкина все просто и ясно:

Так высылайте же, витии,

Своих озлобленных сынов,

Есть место им в полях России

Среди не чуждых им гробов.

Теперь «морозная вата». Вата похожа на снег и впитывает кровь – это правда, но «морозная вата» от обычной ничем качественно не отличается (ср. «мёрзлая земля» - это совсем другой образ, чем просто земля). А еще при этом возникает тавтология со словом снег, который не морозным быть не может. Наконец, «снег …стал саваном продрогшему врагу». Все-таки в саван облачают уже умершего, в данном случае замерзшего человека, а продрогшего укрывают чем-нибудь теплым. И не кажется ли вам, что «снежный саван» - образ не первой свежести? Понятно, что вы хотели сказать, все ваши строки можно объяснить и даже научно обосновать. Но образ есть образ, он либо работает на поэта и его стихи, либо по-тихому вредит, создает кошмарные или смешные миражи, или просто разлагается, заражая соседние строки.

И смеялись разорённые деревни

Над озябшими нестройными каре,

Поредевшими в вояже многодневном

От холодного метельного пюре.

Опять противоречивый образ: «смеялись разоренные деревни», разоренным деревням обычно не до смеха, это весьма грустное состояние. Вы хотели сказать, что французам было весело разорять и грабить, и вот справедливость восторжествовала, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Теперь русские разоренные деревни заливаются злорадным смехом, над замерзающим врагом. Представляю картину: бредут из последних сил искалеченные, обмороженные французы мимо разоренной деревни, вдруг откуда-то сверху, с неба раздается жуткий хохот и разливается эхом по снежным полям. Мистический триллер. А может другая картина: собралась стайка уцелевших жителей у околицы, показывают пальцами на французов и покатываются со смеху?

Представить такие картины у меня фантазии хватит, но связать их с реальной историей не позволяет здравый смысл. Что получается? – образ опять не работает.

«Метельное пюре» – это что-то новое, сродни ильфопетровскому «стальное вымя». Холодное пюре еще можно представить, но метельное…

Присутулился усталый император,

От гвардейцев пряча вниз понурый взор,

Как побитый и угрюмый гладиатор,

Тяжело переживающий позор.

В первых двух строках появляется музыкальная аллитерация, виден реальный, хотя и банальный образ, но следующие строки ставят этот образ под сомнение, вызывают ненужные вопросы. Мне лично кажется сомнительным, что побитый гладиатор живым вернется в казарму, чтобы переживать там позор. Вы – историк, скажете, мол, был такой случай в таком-то году, может и не один, но в сознании обычного человека гладиатору, опозоренному в поединке, жить остается не более минуты. Мне кажется надо избегать в стихах такие образы и факты, которые вызывают недоумения и требуют специального разъяснения. Я, например, тоже не могу представить отступление французской армии в виде каре. Были эпизоды, я вам верю, но это же не типично. Есть поэты интеллектуалы, которые пишут для читателей эрудитов, они друг друга хоть и со словарями, да понимают. Но вы же сами объявили: «главный принцип моего творчества – писать простыми русскими словами, чтобы было понятно и ясно всем читателям». Так и пишите, зачем эта историческая экзотика?

Еще несколько слов об исторической правде. Вы отвечаете рецензенту: «Стих подразумевает место действия в пределах Московской области, где я и живу. Шли упорные арьергардные бои, французы ещё сохраняли боеспособность». Если вы настаиваете, что речь идет о Московской области, то картина совершенно меняется. Никакого снега, морозов и метелей в этот период не было. Наполеон выступил из Москвы 6 октября, авангард «Великой Армии» корпуса Мюрата и Жюно находились уже в Можайске. 12 октября состоялось сражение в Малоярославце, Калужской губернии. А 28 октября, когда ударили морозы, Наполеон был уже около Вязьмы в Смоленской губернии. После сражений под Вязьмой и Красным, т.е. после 6 ноября, собственно и началось «снежное бегство», а до этого не могло быть ни «розового снега», ни «метельного пюре». Придется вам все-таки перенести место действия из Московской в Смоленскую губернию, значит и каре придется убрать.

Не буду умножать примеры неудачных образов и выражений, стихотворение большое, остальные ошибки попробуйте отыскать сами. Я хотел бы сказать о более важном, идеологическом неприятии вашего наполеонопочитания, о котором вы дважды торжественно объявили: «Наполеон – мой любимый полководец». Категория любви к кому-либо подразумевает положительную оценку всей совокупности человеческих качеств любимого, даже недостатки любимого милы и симпатичны. Кажется так. Вот мне и удивительно, что вы – православный христианин, историк, не можете понять, что безнравственный злодей, убийца в особо крупных размерах, безбожник, святотатец, при всей его гениальности полководца и павлиньих перьях носителя культуры, не может быть положительным героем. У православного человека все-таки есть эталоны подлинного героизма и святости в истории Церкви и житиях святых, и мы не можем позволить себе влюбляться во врагов Христа. Достаточно заметить, что в 600 000-й армии Наполеона не было ни одного священника, а сам Наполеон мечтал создать свою религию и обожествить себя по типу римских императоров. Это ли не дьявольская гордыня? Мне представляется правильным и даже православным сравнение Наполеона с Кутузовым в «Войне и мире» Толстого.

«В 12-м и 13-м годах Кутузова прямо обвиняли за ошибки. Государь был недоволен им. И в истории, написанной недавно по высочайшему повелению, сказано, что Кутузов был хитрый придворный лжец, боявшийся имени Наполеона и своими ошибками под Красным и под Березиной лишивший русские войска славы – полной победы над французами.

Такова судьба не великих людей, не grand-homme, которых не признает русский ум, а судьба тех редких, всегда одиноких людей, которые, постигая волю провидения, подчиняют ей свою личную волю. Ненависть и презрение толпы наказывают этих людей за прозрение высших законов.

Для русских историков – странно и страшно сказать – Наполеон – это ничтожнейшее орудие истории – никогда и нигде, даже в изгнании, не выказавший человеческого достоинства, – Наполеон есть предмет восхищения и восторга; он grand. Кутузов же, тот человек, который от начала и до конца своей деятельности в 1812 году, от Бородина и до Вильны, ни разу ни одним действием, ни словом не изменяя себе, являет необычайный в истории пример самоотвержения и сознания в настоящем будущего значения события, – Кутузов представляется им чем-то неопределенным и жалким, и, говоря о Кутузове и 12-м годе, им всегда как будто немножко стыдно.

А между тем трудно себе представить историческое лицо, деятельность которого так неизменно постоянно была бы направлена к одной и той же цели. Трудно вообразить себе цель, более достойную и более совпадающую с волею всего народа. Еще труднее найти другой пример в истории, где бы цель, которую поставило себе историческое лицо, была бы так совершенно достигнута, как та цель, к достижению которой была направлена вся деятельность Кутузова в 1812 году.

Кутузов никогда не говорил о сорока веках, которые смотрят с пирамид, о жертвах, которые он приносит отечеству, о том, что он намерен совершить или совершил: он вообще ничего не говорил о себе, не играл никакой роли, казался всегда самым простым и обыкновенным человеком и говорил самые простые и обыкновенные вещи…»

И, наконец, мне совершенно не понятно упорство, с которым вы не хотите пожалеть несчастных вымерзающих французов. Ладно бы человек неверующий так рассуждал, но вы же христианин и поэт. А в России поэт – больше, чем поэт, он учитель и даже пророк. На вас огромная ответственность, и вы должны проводить в жизнь, в народ не свои личные взгляды и убеждения, а христианские. Вы как историк должны знать, сколько «нечуждых» французам гробов осталось вдоль Смоленской дороги. Напомню вам: «на пространстве одной только Смоленской губернии было сожжено и зарыто 169 000 трупов человеческих и 110 000 убитых лошадей... И едва ли одна двадцатая часть всей "Великой Армии" (включая в то число и возвратившихся из плена) уцелела от страшного погрома» (О. Егер Всемирная история, т.4).

Вы пишете: «…А тема бедного солдата – мне их не жаль, никто их сюда не звал. Пусть пишут о них французские поэты или Вы дерзните». В свое время дерзнул вступиться за несчастных французов, кто бы вы думали? - фельдмаршал Кутузов. Русский писатель Толстой описывает исторический факт.

«И вдруг голос и выражение лица его изменились: перестал говорить главнокомандующий, а заговорил простой, старый человек, очевидно что-то самое нужное желавший сообщить теперь своим товарищам.

В толпе офицеров и в рядах солдат произошло движение, чтобы яснее слышать то, что он скажет теперь.

– А вот что, братцы. Я знаю, трудно вам, да что же делать! Потерпите; недолго осталось. Выпроводим гостей, отдохнем тогда. За службу вашу вас царь не забудет. Вам трудно, да все же вы дома; а они – видите, до чего они дошли, – сказал он, указывая на пленных. – Хуже нищих последних. Пока они были сильны, мы себя не жалели, а теперь их и пожалеть можно. Тоже и они люди. Так, ребята?

Он смотрел вокруг себя, и в упорных, почтительно недоумевающих, устремленных на него взглядах он читал сочувствие своим словам: лицо его становилось все светлее и светлее от старческой кроткой улыбки, звездами морщившейся в углах губ и глаз. Он помолчал и как бы в недоумении опустил голову.

– А и то сказать, кто же их к нам звал? Поделом им, м... и... в г.... – вдруг сказал он, подняв голову. И, взмахнув нагайкой, он галопом, в первый раз во всю кампанию, поехал прочь от радостно хохотавших и ревевших ура, расстроивавших ряды солдат.

Слова, сказанные Кутузовым, едва ли были поняты войсками. Никто не сумел бы передать содержания сначала торжественной и под конец простодушно-стариковской речи фельдмаршала; но сердечный смысл этой речи не только был понят, но то самое, то самое чувство величественного торжества в соединении с жалостью к врагам и сознанием своей правоты, выраженное этим, именно этим стариковским, добродушным ругательством, – это самое чувство лежало в душе каждого солдата и выразилось радостным, долго не умолкавшим криком».

Почему же, Богдан, у вас в душе не лежит «то самое чувство величественного торжества в соединении с жалостью к врагам и сознанием своей правоты», которое лежало тогда в 1812 году в душе каждого русского солдата? Почему вы из всей речи Кутузова усвоили одни только слова: «кто же их к нам звал?».

Все. На этом писать кончаю. Еще раз простите меня великодушно.

Протоиерей Виталий Шумилов, г. Дубна

P.S. Прочитал, Богдан, ваш отзыв на мою рецензию, и стало мне «мучительно больно» за бесполезно потраченное время. Вы бы сразу так и написали: «никакой критики моих стихов на дух не выношу», а то вводите людей в заблуждение – «с уважением приму объективную критику». И напрасно вы пишете, что я не увидел в стихотворении патриотизма, его невозможно не заметить, оно насыщенно патриотизмом как коллоидный раствор. Я тоже смею считать себя патриотом, однако «не увидел» вашего патриотизма потому, что меня отнюдь не воодушевляет навязчивый ура-патриотизм, в поэзии я предпочитаю патриотизм Есенина и Рубцова, тихо струящийся из глубины сердца, без свиста сабель, без митингов, лозунгов и хоругвей.

Увидел я и ключевую лирическую сцену, когда Наполеон в храме встречается взглядом с Ликом Христа и вдруг прозревает истину. Однако это действо вызывает у меня желание цитировать Станиславского: «не верю»! Наполеон плачет перед иконой – мексиканский сериал. Вы так и пишете: «внезапно, правду осознавший, от которой слёз скупых не утереть». Не понятно только почему «слез скупых не утереть»? Скупые слезы легко смахнуть. Впрочем, я же зарекся – более вас не критиковать. Посему низко кланяюсь и желаю вам обильных славословий от почитателей вашего таланта.

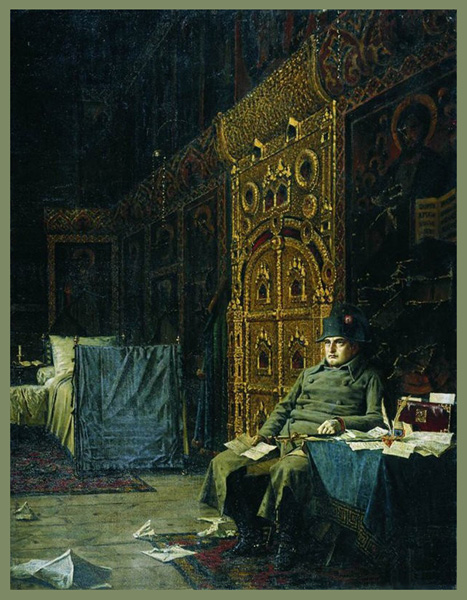

Взгляните на картину Верещагина, которой я проиллюстрировал свою рецензию. Мне кажется, что художник более верно, чем вы подметил отношение Наполеона ко Христу – сидит к Лику спиной, а под кроватью, наверное, ночная ваза стоит. Только через покаяние можно приблизиться к Богу, а Наполеон не раскаялся, он так ничему и не научился. Не успел он добежать до «крутобокого (?) Нотр-Дама», как тут же собрал новую армию, а сам принялся за старое. Эту армию разбили, так он еще одну собрал, и опять за старое, пока его не упрятали на остров в Атлантическом океане. Вот Наполеона мне почему-то совсем не жалко, каюсь.

Свидетельство о публикации №109091401084

приходите меня поругать!

Простите, чуть не запела Ахматову

Ваша прихожанка

Нина Шендрик 22.03.2012 21:36 • Заявить о нарушении