Дублёнка

***

не помню, чтобы кто-то касался моего лица. Не лишь бы как, а нежно. Чуть-чуть боязливо, чуть-чуть по детски, и так неслышно. Водили пальцами по скулам. Знаешь, как в детстве мама пёрышком щекочет, а не щекотно, а как-то мягко и весело. Только тут не весело. Тут я бы положил голову на руки и молчал. Пытался уловить каждый акцент пальцев. Бы. Тонкие тонкие пальцы по сухой горячей коже.

***

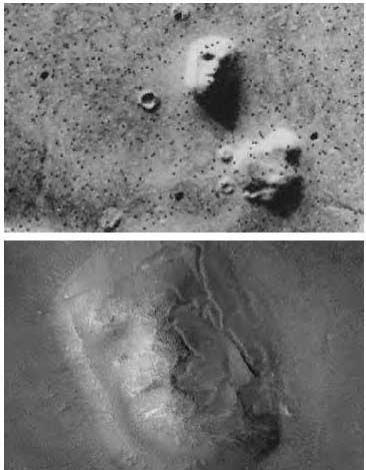

Вполне всё так всегда и было. У этого мира не было Лица. И лиц тоже не было. На месте лица белела гладкая кожа, как на коленке, только не сбитая в детстве. Как они видели? Я не знаю. И дышали, как не знаю тоже. Но жили ведь.

Я вставал каждое утро, расчёсывал волосы, надевал плащ и шляпу и отправлялся на прогулку с собакой своей, которую я ни разу не видел. Мы гуляли с того времени, как я вставал, и до того, как я ложился. Иногда было светлее, иногда темнее. Кофе мы пили через задницу, ели через капельницу, и дышали порами кожи. И эта жизнь была прекрасна, и ничего мне не нужно было, и всего-всего хватало.

Не знаю, откуда всё время брались эти капельницы, кофе и воздух. Был ещё постоянно полный отменными продуктами холодильник, я его не видел, но точно знал, что он есть.

Точно так-же, как знал, что в углу стоял грамафон *Грюндиг, накрытый какой-то скатертью.

Пса звали почему-то Николай, и гавкал он препаскуднейше. Ну, знаете, будто всегда ворчал от чего-то. Сколько себя помню, Николай всегда жил со мной тут. Как вдруг его не стало.

Непривычно было одному одевать шляпу и плащ и идти куда-то, чтобы я не знаю, сколько что-то делать не знаю что.

А потом. Я почувствовал боль ниже волос на голове. И в кожу ворвались десятки цветов и запахов, красок и звуков, линий и миров, снов и лиц. Теперь я знал, как это называется. Лица. Лицо. Теперь я знал, что всё не так спокойно и ровно.

Я быстрым шагом шёл домой. Я знал, что нужно делать, сквозь дыру в коже головы я ел и пил этот мир, как из огромной морской раковины, и меня пьянило, как красное бургундское.

Мне казалось, что я иду по облакам, и небо мягко ластится к моим ногам, как полугодовалый котёнок. И эти мягкие и такие тёплые звуки, и эта совсем не колючая шёрстка. Наверное, я кричал. Может быть кричал. Несомненно, что-то кричал и вопил. Размахивал руками и...

Упал. Потерял сознание. Вернулась темнота. Когда я проснулся, где-то кто-то зашил разрез кожи. Мягкая темнота склеивала голову и впускала затхлый старческий воздух, который всё заставлял забывать.

Тот-же граммофон под той-же скатертью. Даже эта ****ская собака вернулась и опять жизнь легла в тот-же мягкий тёмный гроб.

Каждый день холодильник был полон, капельницы и кофе, Николай и задница.

Я бы начал пить, если бы знал, что это. Запил бы, ей богу. Казалось, что где-то вдали я знаю, как это, спиваться, но словно это из далёкого-далёкого детства и помнится только запах босоногого лета.

А потом я начал замерзать по ночам. Раньше никогда не замерзал. Да и не знал такого слова *ночь. А теперь замерзал, и точно знал, что по ночам. Какое-то странное чувство поселилось в пальцах, ведь я точно знал, это именно пальцы и в них поселилось странное чувство. Мир сходил с ума, или я? Откуда я знаю, что такое мир, и то, что он может сходить с ума? И почему мне кажется, что если схожу с ума я - то всё просто супер?

Каждый новый день приходили какие-то новые слова и буквы. Вот я на лодке зажигаю динамит, а тут я чищу ботинки, а вот я закуриваю сигару.

Мировая феерия словно въедалась через кожу в мышцы, и каждое движение кричало в барабанные перепонки, которых я не чувствовал, о том, что я всё тот-же какой-то Человек, и всё хорошо, просто я переоцениваю жизненные ценности, и это на самом деле очередная переоценка, хотя раньше такого не было, и наценка на воздух не позволяла мне даже трогать тот граммофон и гладить собаку, ведь всё вокруг было. Вокруг меня. И ничего и никого и никогда не было, и не нужны были, хотя я начал подозревать, что они должны быть, и должны быть мне нужны, и я должен быть кому-то нужен.

Шрам на лице всё чаще ныл, и я царапал и чесал его ногтями. А потом вдруг вспомнил, что мне нужно делать.

Я куда-то пошёл. Я что-то взял и надел на руки. А потом слышал, как рядом кто-то делает что-то, что вполне может быть тем-же Что-то, что делал и я, как вдруг моего Лица коснулось что-то невыносимо колючее, и я хотел оттолкнуть, но лишь протянул руки и тоже коснулся чего-то. Или нет. Это был кто-то, и по звуку дыхания я знал, что это Она. Теперь я знал, что Она есть. Я гладил её лицо. Она отвечала тем-же, и каждое прикосновение было настолько жестоким, что мне казалось, словно мир вырезает на моей коже сердечко, и пишет что Коля+Маша=Любовь навеки.

Сквозь лоскуты содранной с её лица кожи, в океане боли и потёках крови я увидел что-то. Я понял, что я вижу. Наши руки были в перчатках из наждачной, самой грубой бумаги, и мы касались друг-друга. И кожа рвалась и стиралась, кровь заливала плечи. На её Лице сорванная кожа уже обнажила глаза, и это были Её глаза. Мы неистово жестоко ласкали наши лица.

Потом. Потом в моих руках была её окровавленная кожа. Вся та кожа, что была вместо лица. И она держала мою. И мы смеялись, как дети, которые первый раз услышали глуповатую пошлую шутку. И Трясли кровавыми ошмётками, и разбрызгивали кровь. На Николая, На патефон и на скатерть. Никуда я не ходил, оказывается. Мы были вместе всегда.

***

Тонкие пальцы водили бы по моей сухой горячей коже, а я бы рассматривал самые маленькие шрамы и следы от порезов, и улыбался бы. Потому что я так хочу. И это всё очень мило и такое родное родное, как жена и сын.

***

Свидетельство о публикации №109062602375