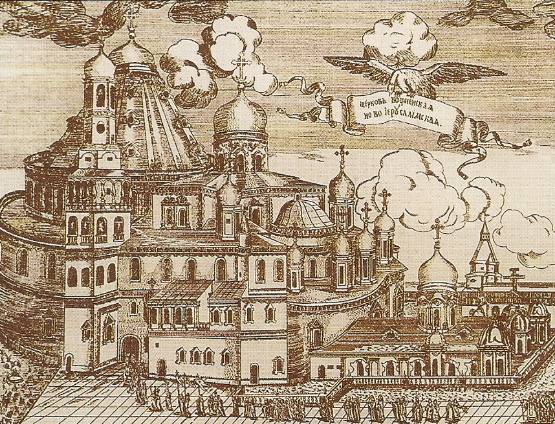

Новый Иерусалим

В начале семнадцатого века Московская Русь «вновь возникла как феникс из пепла смутного времени» под скипетром Романовых – славных продолжателей самодержавных свершений последних боговенчанных государей из династии Рюриковичей: первого царя всея Руси Иоанна IV Васильевича, «Грозного» (1530 – 1584), и его кроткого сына Феодора Иоанновича, «Блаженного» (1557 – 1598). Эти благочестивые мужи оставили после себя наследие – православное царство как надёжную ограду для автокефальной Русской Православной Церкви с патриаршей кафедрой в первопрестольной Москве – «третьем Риме»; а «четвёртому Риму» по пророчеству не быть. Первым, кто в допетровской Руси середины XVII века сумел с большим размахом и осмысленно материализовать идею «Святой Руси – Нового Израиля» был Патриарх Русской Церкви Никон (в миру Никита Минов, 1605 – 1681). Он был выходцем из крестьян, обладал величественной наружностью (огромный рост; важная осанка; тёмно-русые волосы, ниспадающие на широкие плечи; густая тёмная борода, осеняющая могучую грудь; правильные черты лица, исполненного мужественной красоты), незаурядным умом, твёрдой волей, упорным и энергичным характером строгого аскета, чутьём масштабного государственного деятеля.

Раздел 1. История создания обители

Искони на Руси монастыри – очаги истинной культуры, а она всегда имеет характер миссионерской проповеди культа духовных начал: либо светлых – созидающих, либо тёмных – разрушающих людские души.

Яркая личность Никона, сочетавшая в себе высокую нравственность, самоотверженность, честность, открытость, явилась прообразом нового типа благородных преобразователей, профессионально потрудившихся после него на поприще имперского строительства грядущей России.

По замыслу Великого Государя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Никона третьей православной христианской империи нужна своя «Русская Палестина» («в образ и подобие» Святых мест Палестины, связанных с событиями земной жизни Господа нашего Иисуса Христа), находящаяся неподалёку от столицы Русского царства и свободная «от ига иноверцев с инородцами».

«Благоволением благочестивого Царя Алексея Михайловича и святейшего Никона Патриарха, в знамение их общей любви и совета, к начинанию святой обители и наименованию, еже есть Новый Иерусалим» , – так свидетельствует надпись на кресте внутри Елеонской часовни, воздвигнутой на том месте, где зародилось это название обители осенью 1657 года во время пребывания государя с семьёй и синклитом в новом монастыре, основанном в 1656 году Патриархом Никоном. С тех пор многие тысячи христиан потрудились на монастырских угодьях во славу Божию.

Воскресенский собор строился в два этапа, но сначала (до получения модели храма из Иерусалима) на выбранном месте в 1656 году была построена малая деревянная церковь во имя Воскресения Христова.

С 1658 по 1666 год строительными работами руководил сам Никон. В 1666 году из-за соборной опалы, наложенной на строптивого Никона, работы были прекращены. К 1666 году здание собора было доведено до кровель, подготовлено место для строительства подземного храма, возведена колокольня. Снаружи и внутри собор украсили керамические пояса, наличники, порталы и иконостасы.

По царскому повелению Феодора Алексеевича Романова (1661 – 1682) собор достраивался с 1679 по 1685 год. В этот период возводится глава над центральной частью храма, которую украшает изразцами московский мастер старец Ипполит. Ротонда перекрывается кирпичным 22-х метровым в диаметре шатром. Заканчивается строительство подземной церкви.

Царевной (сестрой Царя Алексея Михайловича) Татьяной Михайловной – покровительницей Новоиерусалимского монастыря от его основания до своей смерти в 1703 году – было пожертвовано много денег и утвари для довершения обители. Кроме Воскресенского храма, на её вклады построены в 1686 – 1692 годах трапезные палаты и тёплая монастырская церковь Рождества Христова, а место для строительства этой церкви в 1685 году «изволила указать» дочь Алексея Михайловича – царевна Софья Алексеевна.

В январе 1685 года в присутствии фактической правительницы Русского государства с 1682 по 1689 год, царевны Софьи Алексеевны, двух несовершеннолетних её братьев Иоанна и Петра Алексеевичей Воскресенский храм был освящён Патриархом Иоакимом.

По почину юного Петра Алексеевича Романова в 1694 – 1697 годах по проекту Я. Г. Бухвостова над трёхпролётной аркой ворот в крепостной стене монастыря возводится церковь в честь Входа Иисуса Христа в Иерусалим (освящёна в 1697 году). Крепостная стена с восемью башнями (длина стены 920 метров, толщина – 3 метра, высота – около 9 метров) была сооружена в 1690 – 1694 годах.

В труде «Путешествие по святым местам русским» путешественник, литератор, член Петербургской академии наук и «Общества любителей российской словесности» Андрей Николаевич Муравьёв (1806 – 1874) подробно передаёт содержание своей беседы с Архимандритом монастыря об особенностях Богослужения в Воскресенском соборе: «В новом Иерусалиме, говорил Архимандрит, есть некоторые отличия в самых обрядах при Богослужении, перенесённые отчасти с Востока. Малые и великие выходы во время Литургии совершаются здесь, не из северных дверей алтаря в соборе, но из боковых в галерею, и шествие продолжается вдоль нея к ротонде Св. гроба, а оттоле через весь собор к царским вратам, которые свещеносец отворяет снаружи, когда уже всё духовенство стоит пред ними. Но в Страстную Седмицу священные обряды становятся у нас ещё торжественнее и они совершенно напоминают обряды древнего Иерусалима. Двенадцать евангелиев о страстях Господних читаются на Голгофе пред самым крестом, равно как и часы великого пятка, и у подножия сего же креста полагается плащаница, для которой приготовляют два одра, один на Голгофе, а другой внизу у камня миропомазания. В установленный час, мы опускаем плащаницу на холстах с вершины священной горы и, в память повития, положив у камня на одре, несём на оном около всего алтаря по галереи в соборе Воскресения, где остаётся она до утра Великой Субботы.

Тогда же после пения: «Слава в вышних Богу», мы опять подымаем плащаницу вместе с одром, и снова несём к камню повития, где читается трогательное Евангелие: «По сих же моли Пилата Иосиф, иже от Аримафеи сый ученик Иисусов, потаен же страха ради Иудейска, да возьмет тело Иисусово» (Ин.19, 38). Оттоле шествие продолжается вновь кругом алтаря соборного, и кругом всей ротонды Св. гроба, с тремя литиями, позади горнего места пред разделением риз, у северных врат храма, и позади часовни Св. гроба, и после троекратного вокруг нея обхождения, я вместе с одним священником, сняв с одра плащаницу, вношу её во гроб и полагаю на камень, где долженствовало лежать Божественное Тело, а у самых дверей Св. гроба читается Евангелие, оканчивающееся словами: «Они шедше утвердиша гроб знаменавше камень с кустодиею» (Мф.27, 66). На Литургии, другой не менее трогательный обряд умиляет сердце; во время пения вечерней песни: «Свете тихий», духовенство исходит из соборного алтаря и, обойдя всю ротонду, становится пред часовней Св. гроба, и когда церковь благоговейно внемлет стихи сии: «Пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний», мы опять выносим из Св. гроба плащаницу и взошедше в алтарь, расстилаем её на престоле. На канун Вознесения, в праздник отдания Пасхи, снова повторяется вся утренняя церемония Великой Субботы с тою только разницей, что плащаницу не оставляют во Св. гробе, но тотчас же подняв с камня, несут жалостным путём на Голгофу, в церковь страстей Господних, где всегда она пребывает на престоле. Возжение святого огня в Великую Субботу, которого вы были свидетелем в Иерусалиме, воспоминается у нас торжественною церемонией в самый день Пасхи. Подобно как и в Палестине, весь духовный собор в полном облачении, без светильников, исходят из алтаря с пением: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех», и обошедши однажды галерею и трижды часовню Св. гроба, останавливается пред нею. Я один вхожу с диаконом во святилище гроба, и там возжегши приготовленные свечи, огнём от лампады, подаю их из самого вертепа диакону с приветствием: «Христос воскресе!», а он передаёт их чрез окно, из преддверия Ангела, по обряду Святой Земли, духовенству, и тогда взошед во Св. гроб для поклонения, оно начинает в преддверии самую утреню. При пении же канона Пасхи: «Да воскреснет Бог», мы снова исходим к народу, и утреня оканчивается в соборном алтаре, как и в древнем Иерусалиме, которому новый не уступает подражанием великих обрядов. Для большего же подобия во всякое время дозволено петь утреню Пасхи пред Св. гробом для приходящих богомольцев».

Раздел 2. История создания архитектурного ансамбля монастыря

Самовольно оставив летом 1658 года патриаршую кафедру, сложив с себя патриаршеские отличия и переселившись в Воскресенский монастырь, Никон превратил небольшой четырёхэтажный скит (с двумя освящёнными в 1662 году церквами: Богоявления и Первоверховных апостолов Петра и Павла) в место своего почти девятилетнего вольного отшельничества-столпничества, окружив место уединения искусственно созданными водоёмами. Всё это время он ревностно заботился о возведении храма: делал сам кирпичи и вместе с веригами носил их на себе как простой каменщик.

Несмотря на то, что тип многоярусного центричного храма – «восьмерик на четверике» получил широкое распространение в русском зодчестве конца XVII столетия, надвратная церковь Ново-Иерусалимского монастыря, по мнению специалистов, относится к шедеврам русской архитектуры. В этом же стиле распространённого тогда «нарышкинского барокко» построены уцелевшие до наших дней Святые врата Высоко-Петровского монастыря с надвратным храмом в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Москве.

Центральным грандиозным сооружением архитектурно-ландшафтного ансамбля Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря стал Воскресенский собор, построенный как топографическая копия храма Гроба Господня в Иерусалиме (при этом Воскресенский храм длиннее своего прототипа на 10,65 метра). Собор объединяет основные христианские святыни:

• место казни Христа Спасителя (Голгофский придел в юго-восточной части храма);

• место погребения и воскресения Господа Бога нашего Иисуса Христа (Гроб Господень в центре ротонды в западной части храма);

• место обретения честных древ Животворящего Креста Господня равноапостольной Царицей Еленой 6 марта по ст. ст. 326 года (Подземная церковь во имя святых Царей Константина и Елены в восточной части храма).

Храм с изящным декоративным орнаментом керамического фриза – «павлиное око» (автор Степан Иванов Полубес)имеет трёхчастную структуру: к крестово-купольному центральному объёму с главным алтарём, освящённым в честь Воскресения Господа нашего Иисуса Христа, с востока примыкает развитая алтарная часть собора с заалтарными приделами, примечательная своей пирамидальной ярусностью, центричностью и многоглавием.

С запада возвышается монументальная ротонда, увенчанная шатром. В центре ротонды находится белокаменная кувуклия, содержащая каменное ложе, на которое в Палестине в пещере на склоне Голгофы было положено Тело Христа. С юга, западнее главного входа в собор, состоящего из двух – Судных и Красных – врат (по сей день сохранились дубовые створки Красных врат семнадцатого века, украшенные накладной золоченой резьбой и живописью), возвышалась семиярусная колокольня с усыпальницей (разрушена немецкими захватчиками в 1941 году).

На колокольне Воскресенского собора первоначально было пятнадцать колоколов. Третий по величине, Трёхсвятский колокол (отлит в монастырских мастерских монахом Сергием (Турчаниновым), художник-гравёр старец Паисий) сохранился до наших дней.

Под Голгофским приделом находится придел Усекновения главы святого славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, в котором погребён основатель монастыря приснопамятный Патриарх Никон, скончавшийся в 1681 году. Облик собора семнадцатого века не сохранился: в 1723 году – в самый день празднования Вознесения Господня – обрушился кирпичный шатёр ротонды.

Как повествует А. Н. Муравьёв в своём сочинении «Путешествие по святым местам русским: «По разрушении же каменного шатра над Св. гробом, и после бывшего пожара (в 1726 году), церковь сия опять пребыла в запустении 26 лет, доколе благочестивая Императрица Елизавета Петровна, тронутая величием обители, не повелела возобновить её всевозможным великолепием, назначив архитектором знаменитого графа Растрелли (Варфоломей Варфоломеевич Растрелли (1700 – 1771) итальянец по происхождению, сын известного скульптора Карло Бартоломео Растрелли (1670 – 1744), выдающийся обрусевший архитектор, яркий представитель русского барокко). Архимандрит Амбросий (в миру Зертис-Каменский, 1708 – 1771, похоронен в Успенском приделе Воскресенского собора), впоследствии Архиепископ Московский, убиенный мученически во время чумы, был ревностным исполнителем воли Монаршей, и он, после Патриарха Никона, может почитаться вторым создателем Нового Иерусалима» .

Первоначальный кирпичный с 12-ю небольшими окнами шатёр ротонды рухнул, разрушив её верхний ярус и сильно повредив два нижних. В 1730-х годах под руководством архитектора И. Ф. Мичурина восстанавливаются два нижних яруса ротонды. С 1749 года и до начала 1760-х годов под руководством архитектора К. И. Бланка возводится деревянный «ажурный» шатёр (с многочисленными окнами и крытый «белым железом») по проекту В. В. Растрелли; и весь собор приобретает «небесное благолепие» в стиле барокко. Лепное убранство создавали лепщики, резчики и штукатуры под руководством братьев М. и В. Зиминых и И. Саевича; Н. С. Зертис-Каменский руководил живописными работами. В конце XVIII века самой значительной постройкой стало сооружение придела Марии Магдалины по проекту М. Ф. Казакова на средства Государыни Императрицы Марии Федоровны, супруги Государя Императора Павла I Петровича.

Примером бережного отношения к трудам предшественников, национального чутья и тонкого вкуса могут служить Царские покои, выстроенные в конце XVIII столетия над больничным корпусом (что был построен в 1690-х годах) русским зодчим – крупнейшим представителем классической архитектуры 2-ой половины XVIII века – Матвеем Федоровичем Казаковым (1738 – 1813). Зодчий гармонично объединил в одно целое Трапезные, Больничные и Настоятельские палаты; а в Царские покои соорудил отдельный вход, лестница которого оформлена стройной аркадой (сооружена в 1802 году), прекрасно вписанной в общую композицию южного фасада комплекса древних зданий.

Раздел 3. Святыни обители

1. Разборная модель Храма Гроба Господня выполнена в Иерусалиме в первой четверти XVII века. Используемые материалы: кипарис, слоновая кость, перламутр, резьба, токарная работа. Модель привезена в Москву в 1649 году Иерусалимским Патриархом Паисием и использовалась Святейшим Патриархом Никоном при строительстве Воскресенского собора Нового Иерусалима – копии Иерусалимского Храма Гроба Господня.

2. Фрагмент омофора (часть богослужебного облачения епископа, служащая напоминанием о евангельской заблудшей овце) Святейшего Патриарха Никона. Техника изготовления: ткачество, шитье. Ткань – Италия (XVI в.), шитье – Кипр 1597 год. Используемые материалы: камка, атлас, золотные, серебряные, шелковые нити, пряденое серебро. Древнейшие символические изображения Иисуса Христа представляли собой изображение пастыря, несущего на плечах овечку.

3. Дарохранительница из придела святой равноапостольной Марии Магдалины. Выполнена по эскизам архитектора М.Ф. Казакова. Конец XVIII — начало XIX века. Используемые материалы: серебро, золочение. Дарохранительница – священный сосуд, в котором хранятся Тело и Кровь Христовы. В православных храмах дарохранительница хранится в алтаре на престоле.

4. Икона «Господь Вседержитель с припадающими святителем Филиппом и Святейшим Патриархом Никоном. Икона была написана в 1657 году в память о перенесении в Москву мощей святителя Филиппа, митрополита Московского, Святейший Патриарх Никон принимал непосредственное участие в перенесении мощей. Сейчас эту икону можно увидеть в экспозиции Историко-архитектурного художественного музея «Новый Иерусалим».

5. Антиминс (XVII век) подписан Святейшим Патриархом Никоном. Антиминс представляет из себя плат с изображением положения во гроб Господа Бога нашего Иисуса Христа и четырех евангелистов и подписью епископа, освятившего его. Антиминс является основным предметом, без которого совершение Божественной Литургии невозможно, освящается по особому чину только архиереем.

Раздел 4. История монастыря в современную эпоху

4 июля 1919 года по решению Звенигородского уездного съезда советов Воскресенский монастырь был закрыт, а его имущество национализировано. В фондах действующего Историко-архитектурного и художественного музея «Новый Иерусалим» хранится музейная доска с таким текстом «Великая русская революция передала Новоиерусалимский монастырь и собор народу. Отныне, перестав служить делам культа, он является художественно-историческим памятником старины Всероссийского значения». В 20-х годах ХХ века наиболее ценные предметы из ризницы Воскресенского собора были переданы в Оружейную палату. В декабре 1941 года Новый Иерусалим оказался в зоне ожесточенных боев за Москву, здания монастыря сильно пострадали, некоторые были полностью разрушены, сведения о разрушениях в Новом Иерусалиме фигурировали в Нюренбергском процессе. Начиная с 50-х годов, в монастыре велись активные реставрационные работы в результате которых архитектурный комплекс монастыря был поднят из руин. 18 июля 1994 года Священный Синод Русской Православной Церкви слушал сообщение Патриарха Московского и всея Руси Алексия II († 5.12.2008) о возобновлении деятельности Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря и о назначении наместника обители. 23 июня 2008 года Cвященный Синод Русской Православной Церкви утвердил благочинного Всехсвятского округа Москвы игумена Феофилакта (Безукладникова) наместником Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря. 23 июля 2008 года после посещения Нового Иерусалима Святейший Патриарх Алексий II и Президент России Д.А. Медведев приняли решение о создании Благотворительного фонда по восстановлению до конца 2016 года Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря и согласились стать сопредседателями его Попечительского Совета.

«Подмосковная Палестина» – драгоценность русского духа, уникальный археологический памятник, маркирующий вступление русской культуры в стадию цивилизации и позволяющий постичь неоценимое культурное наследие наших православных предков – их дух любви, милосердия и смиренномудрия. Известно, что Святейший Патриарх Никон велел преобразовать рельеф поймы Истры (переименованной им в Иордан) согласно топонимике Святой Земли – так холм (Сион), на котором воздвигнут монастырь был укреплен и досыпан. Как именно это было сделано, выяснили археологи в 2013 году: весь склон был укреплен так называемыми «тарасами» – большими срубами, облицованными бревнами, засыпанными землей и задернованными камнями. Таким образом, выяснилось, что изначально Воскресенский монастырь мыслился его создателем не только как молитвенная обитель с инновационным для XVII века керамическим убранством из отечественных материалов, но и как мощная крепость. До сих пор считалось, что в Ново-Иерусалимском храме Гроба Господня не достает копии «Капеллы франков» – небольшой купольной беседки, пристроенной к основному объему храма крестоносцами в XII – XIII вв. Недавно археологи обнаружили следы фундамента этой пристройки, позволявшей подойти к Кувуклии коротким путем, не через весь храм. Оказалось, что Никон заложил это сооружение, но построить его не удалось. Ещё одна новаторская для XVII века деталь быта была раскрыта археологами за последние три года – это фрагменты канализации, устроенной в монастыре.

5 ноября 2013 года Святейший Патриарх Кирилл на заседании Попечительского совета Благотворительного фонда по восстановлению обители предложил разработать концепцию «Русской Палестины» — природно-культурного ландшафта вокруг Ново-Иерусалимского монастыря c целью развития туризма и паломничества.

«Посещая этот район Подмосковья, русские люди смогут не только увидеть храм Воскресения, но и как бы прикоснуться к Святой Земле. Для тех, кто посещает Русскую Палестину, могут быть разработаны замечательные туристические маршруты, — заключил Святейший Патриарх Кирилл. — Но эти замечательные поля, луга и рощи не должны покрываться какими-то искусственными новоделами. «Русская Палестина» не может превратиться в туристический кич. Здесь должны быть действительно восстановлены исторические памятники, которые были бы связаны с библейскими событиями, привязаны к священной топографии Святой Земли».

2013

Литература

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. – М.: Российское Библейское общество, 2005.

2. Научный архив Историко-архитектурного и художественного музея «Новый Иерусалим». Ф. 1. Оп. 1. Д. 210. Л.17–34.

3. Аверкий, архиеп. Апокалипсис или Откровение Святого Иоанна Богослова. – М.: Оригинал, 1991.

4. Александр (Семёнов–Тян-Шанский), еп. Православный катехизис. – М.: Издание Московской Патриархии, 1990.

5. Воробьева Н.В. Личность и воззрения патриарха Никона в отечественной историографии: монография. – Омск: Изд-во АНО ВПО «Омский экономический институт», 2007.

6. Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь:официальный сайт. – М., 2013 [Электронный ресурс]. –URL: http: // http://www.n-jerusalem.ru// (дата обращения: 27.11.2013).

7. Друкаренко С. Богом да царём Русь крепка. Династия Романовых: 400 лет в Российской истории: православный календарь 2010. – М.: Артос-Медиа, 2009.

8. Зеленская Г. М. Патриарх Никон – зодчий Святой Руси. – М.: Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный монастырь; Историко-архитектурный и художественный музей «Новый Иерусалим»; «Православный паломник М», 2011.

9. Иванов А.И. Руководство к изучению книг СПНЗ. Обозрения Четвероевангелия. – СПб., 2002.

10. Исаев Г. Е. Русская икона Божией Матери «Милостивая» в свете византийской богословской традиции//Тезисы докладов ХХ Всероссийской научной сессии византинистов в России и мире «Византия и византийское наследие в России и мире». – М.: Изд-во МГУ, 2013. c. 114–116.

11. Леонид (Кавелин), архимандрит. Краткое историческое сказание о начале и устроении Воскресенского Новый Иерусалим именуемого монастыря; описание его соборного храма во имя Воскресения Христова, сравнительно с таковым же храмом, что в Старом Иерусалиме; описание церковных и келейных вещей, оставшихся в монастыре в память его великого основателя святейшего патриарха Никона: c монастырской рукописи 1750-х годов печатается в первый раз, в пользу грамотных богомольцев, тщанием настоятеля А. Л-а [и с его доб.]. –М.: Тип. «Соврем. изв. », 1872.

12. Муравьёв А. Н. Путешествие по святым местам русским в двух частях. Репринтное воспроизведение издания 1846 года. – М.: Книга, 1990.

13. Никон (Минов), патр. Труды/ Научное исследование, подготовка документов к изданию, составление и общая редакция В. В. Шмидта. – М.: Изд-во МГУ, 2004.

14. Православная энциклопедия /Под ред. Кирилла, Патриарха Московского и всея Руси. – М.,2013[Электронный ресурс].–URL:http://www.pravenc.ru/ (дата обращения: 19.09.2013).

15. Русские монастыри. Том 1. Центральная часть России. – М.: Изд-во «Очарованный странник», Москва, 1995.

16.Тальберг Н.Д. История Русской Церкви. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 1997.

17. Художественная энциклопедия: сайт «academic.ru». – 2013 [Электронный ресурс]. – URL:http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_pictures/(дата обращения 22.11.13).

Свидетельство о публикации №109062202896

Ольга Сангалова 13.04.2010 22:43 • Заявить о нарушении