К. кедров пушкин-ist. Константин Кедров

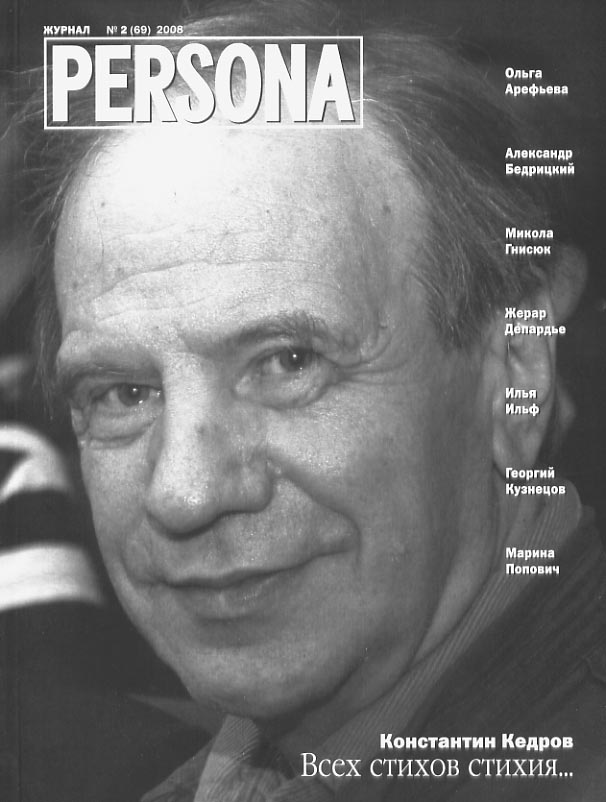

Константин Кедров

http://www.liveinternet.ru/users/2502406/post73802764/

http://video.mail.ru/mail/kedrov42/6/307.html

http://video.mail.ru/mail/kedrov42

«Заколыхались жарко груди…» –

Если мы не дозрели до Пушкина и Лермонтова без цензуры, значит мы вообще до них не дозрели. Почему классики активно, охотно и радостно пользовались нецензурной лексикой? Во-первых, они все были великие шалуны и большие эротоманы. А во-вторых, и это, пожалуй, главное, русский язык без мата теряет душу. Дистиллированная вода, это, конечно, тоже вода. Но как говорил поэт Леонид Мартынов, «ей жизни не хватало – чистой, дистиллированной воде». Тем не менее, читателей до сих пор поят дистиллированным Пушкиным.

Берем академическое издание. Читаем:

Молчи ж, кума: и ты, как я, грешна,

А всякого словами разобидишь;

В чужой ….. соломинку ты видишь,

А у себя не видишь и бревна.

Но вместо точек у Пушкина слово на букву «п», а это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Эпиграмма на Каверина изуродована академиками до полной неузнаваемости. У академиков: «Друзьям он верный друг, красавицам мучитель». А у Пушкина: «Друзьям он верный друг, в борделе он ебака». Вероятно, академики считают, что любить женщину и мучить ее – это понятия тождественные. Возможно, у них этот процесс так и происходит. Но пока что мучают не красавиц, а читателей глупейшими переделками. После такой редактуры впору вспомнить такую эпиграмму:

Не думав милого обидеть,

Взяла Лаиса микроскоп

И говорит: позволь увидеть,

Мой милый, чем меня ты ё...

Многоточие было изобретено, чтобы оттенить невысказанное. А у нас его стали применять, чтобы заткнуть рот писателям.

Мы пили и Венера с нами

Сидела, прея за столом,

Когда ж вновь сядем за столом

С ****ьми, вином и чубуками?

Пушкинских ****ей тоже заменили точками. С точками за столом, конечно, веселее, чем с нехорошими женщинами. Надо было заменить их на «редиски» – «с редисками, вином и чубуками». То-то было бы веселье. Поэзия Пушкина – гимн любви и свободе.

Здорово, молодость и счастье,

Застольный кубок и бордель,

Где с громким криком сладострастье

Ведет нас пьяных на постель.

Бордель, разумеется, превращен в многоточие. Так что назовем вещи своими именами: застольный кубок, многоточие ведут нас, пьяных, в худосочие.

В некоторых случаях из-за редактуры вообще невозможно понять, о чем идет речь. Царь рассказывает солдафонский анекдот:

Говорил он с горем

Фрейлинам дворца:

«Вешают за морем

за два яйца.

То есть разумею, –

Вдруг промолвил он, –

Вешают за шею,

Но жесток закон».

У Пушкина все понятно и потому смешно. Но в академическом издании «яйца» вырезаны. Кастрированный текст полностью лишен смысла. Вот уже полтора столетия читатели безуспешно пытаются разгадать известный текст, где вырезаны «муде», а затем и слово «безмудый», а в академическом варианте дважды кастрировали кастрата, вырезав само слово «кастрат».

К кастрату раз пришел скрыпач,

Он был бедняк, а тот богач.

«Смотри, – сказал певец безмудый, –

мои алмазы, изумруды –

я их от скуки разбирал.

А! кстати, брат, – он продолжал, –

когда тебе бывает скучно,

ты что творишь, сказать прошу».

В ответ бедняга равнодушно:

– Я? Я муде себе чешу. (1835 г.)

Кстати, это пишет уже не юный озорник, а полностью состоявшийся великий поэт за два года до смерти. Или мы принимаем Пушкина таким, каков он есть, или мы те самые кастраты, которым нечего чесать. И вместо того, что положено, у нас одно многоточие.

Пушкинисты долго не признавали подлинность поэмы «Тень Баркова», где у главного героя фамилия отнюдь не Онегин, а Ебаков. Самым ужасным для ученых мужей оказалось то, что тут точками не отделаешься. Каждое второе слово ненормативное. Останутся одни точки. Так что дальше текст почти в подлиннике.

Кто всех задорнее е..т?

Чей х.. средь битвы рьяный

П…у кудрявую дерет,

Горя, как столб багряный?

Ох, сдается мне, доживи Пушкин до наших дней, поволокли бы его в суды, а высокоумные эксперты обязательно нашли бы порнографию в его текстах.

Многие меня поносят

И теперь, пожалуй, спросят:

Глупо так зачем шучу?

Что за дело им? Хочу.

Хотел и Лермонтов. Хотел и шутил.

Но скоро страх ее исчез,

Заколыхались жарко груди –

Закрой глаза, творец небес!

Заткните уши, добры люди!

Цитировать Лермонтова труднее, поскольку описание гусарских соитий намного подробнее и натуралистичнее, чем у Пушкина. Тут «Гошпиталь», и «Уланша», и «Петергофский праздник». Читая все это, невольно задаешь себе вопрос – так какой же Лермонтов подлинный? Тот, что выходит на дорогу один, или тот, который резвится с уланшей? Где Пушкин более искренен – в «Евгении Онегине» или в сказке о царе Никите и сорока дочерях вкупе с «Гаврииллиадой»? И то, и другое – подлинник. А, стало быть, выбрасывать неугодные слова, заменяя их точками, то же самое, что соскребать срамные места на фресках Микеланджело. «Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает мадонну Рафаэля». А ведь пачкают.

В 1989 году я участвовал в семинаре в университете Лозанны «Секс в русской литературе». Жорж Нива прочел доклад, где поделился интереснейшим наблюдением – в русской литературе нет секса. Вместо него в России либертинаж. «Что значит этот термин?» – спросил я у докладчика. – «Либертинаж – это грубое нарушение всех норм. В русской литературе не хватает слов для описания секса, поэтому пользуются вольно или невольно запретной лексикой, матом». – «А почему так получилось?» – «Потому что у вас не было Возрождения. Нагота так и осталась под запретом».– «А зато у вас нет мата», – с гордостью сказал я. И был вознагражден аплодисментами. Я понимаю, что аплодировали не мне, а Лермонтову и Пушкину.

Изо всех матов в Советском Союзе были дозволены только два: сопромат (сопротивление материалов) и диамат (диалектический материализм). Против сопромата ничего не имею. Диамат не люблю. А мат Баркова, Пушкина, Лермонтова и Грибоедова греет душу. Без него русская литература мертва.

– Прародитель Луки Мудищева –

(И.С.Барков «Полное собрание стихотворений». СПб, Академический проект, 2004)

Все знают строки патриотического гимна: «Гром победы, раздавайся! / Веселися, храбрый росс». Но мало кто осведомлен, что задолго до этого секретарь Ломоносова, переводчик и вечный студент, написал: «Восстань, восстань и напрягайся». Обращена сия ода к мужскому достоинству и соответствующим образом озаглавлена трехбуквенным словом.

Пародируя оду своего учителя Ломоносова, которая начинается словами «царей и царств земных отрада», и гимн «славься сим Екатерина, Богоданная нам мать», Барков пишет другую оду и другой гимн: «О, общая людей отрада, / … веселостей всех мать, / начало жизни и прохлада, / тебя хочу я прославлять».

Нетрудно заметить, что вся поэзия этого пьяницы, гуляки и переводчика древнеримских классиков есть сплошная пародия на официальную, увенчанную лаврами государственную поэзию. Приходится только удивляться широте и великодушию Ломоносова, который до конца своих дней покровительствовал поэту, писавшему на него пародии.

А уж как такие пародии терпела Екатерина II, совсем непонятно. Может, ей даже льстило, что ее так талантливо отождествляют с неназываемой частью тела. «Ее натура хоть вмещает / в одну зардевшись тела часть, / но всех сердцами обладает / и все умы берет во власть».

Скорее всего, Баркова спасала безвестность и анонимность, хотя трудно предположить, что та же Екатерина не была ознакомлена через тайную канцелярию с творениями Баркова. Тем более что враги Ломоносова никогда не гнушались доносами и не упустили бы возможности сообщить двору, какому поэту покровительствует глава Академии Наук. Не исключено, что быстрая отставка Ломоносова связана с тайным творчеством его секретаря. Самого Баркова Екатерина могла счесть слишком ничтожным противником, чтобы метать в него стрелы.

Так или иначе, но Барков дожил до классического возраста многих русских поэтов – 37 лет. После смерти Ломоносова его тотчас лишили всех источников дохода и должности переводчика Академии. Барков покончил с собой в чисто барковском стиле. Сунул голову в камин и угорел от дыма. По слухам, в зад себе поэт воткнул записку: «Жил грешно, умер смешно». Скорее всего, это легенда, восполняющая наше незнание всех обстоятельств ранней смерти Баркова. Но, возможно, что молва не лжет, и все так и было.

Талант его ярок, ослепителен и вполне соразмерен самым известным поэтам 18-го века. Многие считают, что как раз Барков и является самым крупным, незаслуженно замалчиваемым поэтом. Нецензурная лексика и эротика, плавно переходящая в порно, вывела его за рамки истории русской словесности, но уже в 19-ом веке Барков все более входит в моду. Пушкин, подражая ему, пишет поэму «Тень Баркова», разумеется, анонимно. В списках гуляет «Лука Мудищев», чье авторство так и не установлено. То ли переделанный Барков, то ли подлинный Пушкин.

Конечно, Иван Барков был эротоман. Но от каждого из его эротических творений веет веселостью и здоровьем. Однажды Пушкин сказал, что в России тогда наступит свобода, когда издадут без купюр Баркова. И вот он издан полностью, без купюр, да еще и в серии «Библиотека поэта».

«Лежит на мне Ерила / Я тело оголила / и ноги подняла / ярить себя дала…» Далее следует смешная разгадка. Оказывается, Ерила – это ничто иное, как банный веник. Большинство текстов невозможно цитировать без купюр, а с купюрами получается как-то куце. Читая полного, некастрированного Баркова, лишний раз убеждаешься, что русская поэзия без табуированной лексики просто немыслима. Ну, какими словами можно заменить имена барковских героев Долгомуда или ***любы? Иногда запретная лексика искусно упрятана в анаграмме: «Крепи здаровье дарагая / Лихую долю проклинай» (орфография автора).

Он поставил себе цель нарушить все мыслимые и немыслимые запреты и блестяще с этой задачей справился. Разумеется, когда читаешь все это подряд, становится однообразно и утомительно. Иногда Баркову явно изменял вкус. Слог его частенько коряв и трудно понимаем, как почти вся поэзия 18-го столетия. Подлинная свобода появится в «Луке Мудищеве», которая молва упорно приписывает Баркову, хотя до нас это великолепное творение дошло в пушкинской стилистике.

Барков пытался создавать и настоящие оды. Одну императору Петру Федоровичу, другую его убийце – графу Григорию Орлову. Оды эти настолько корявы, что их и процитировать невозможно без специального перевода. А переводить замучишься. Хотя главный сборник Баркова назван им «Девичья игрушка», это сугубо мужское творение. В этом его слабость и его сила. Подлинная поэзия должна включать и женский, и мужской взгляд на вещи. В этом смысле поэзия всегда поверх барьеров. Она общечеловечна. Про Баркова этого не скажешь. Жанр, в котором написаны его тексты, французы обозначают словом «либертинаж». Это некий синтез разнузданности и грубости, шокирующей неподготовленного читателя. Так Сорокину удалось шокировать бабушек возле Большого театра. Не меньше их шокировал бы Иван Барков, если бы кому-то пришло в голову совать эту книгу прохожим. Будем надеяться, что этого не произойдет. Баркова с удовольствием будет читать такой же утонченный филолог, каким был сам автор, или, наоборот, неподготовленный любитель соленостей, воспринимающий все буквально.

В этом, если хотите, универсальность Ивана Баркова, крупнейшего русского поэта, чье имя так и не удалось вычеркнуть из русской словесности вместе с запретной лексикой.

– Пушкин на полигоне русской словесности –

(10 февраля годовщина дуэли, обессмертившей Пушкина)

Одно из бесчисленных достоинств его поэзии – иллюзия вседоступности. Вот «Евгений Онегин» – так просто и так легко написан. Почему бы ни переделать в санскритские мантры. И вот уже Дмитрий Александрович Пригов исполняет роман в стихах горловым пением тибетских лам. И получается! Вот что удивительно. Ни одного слова не изменил, а звучит.

Бесчисленные эротические переделки «Онегина» бытовали даже в пуританскую советскую эпоху. А сейчас ими кишит Интернет. «Прими собранье сих уев / полусмешных, полупечальных, / простонародных, идеальных. / Поставь их в вазу на столе. / Пусть распускаются в тепле». Тепло пушкинской поэзии отогрело даже русскую зиму. Белла Ахмадулина видит в окне переделкинский зимний пейзаж и пишет: «Стало Пушкина больше вокруг».

Он действительно как-то таинственно связался в нашем подсознании с белым снегом. То ли из-за дуэли Ленского, предвосхитившей дуэль самого Пушкина, тоже зимнюю. То ли из-за фамилии Пушкин, намекающей на белые пуховые сугробы. А, может, виноват сон Татьяны, когда за ней гонится русский медведь, опять же по снегу. Многие современные поэты клянутся в верности Пушкину. Возможно, именно поэтому русская поэзия осталась верна правилам стихосложения XIX века в отличие от Европы, давно ушедшей в верлибр, белый и свободный стих.

Блок написал поэму «Возмездие», воспроизводя размер и стилистику «Онегина». Но равного по силе воздействия не получилось. Из кремневого дуэльного пистолета, конечно, и сегодня можно кого-нибудь подстрелить, но в зоне реальных боевых действий такое оружие вряд ли эффективно.

Парадокс в том, что дуэльный пистолет обладает гигантской убойной силой только в руках самого поэта, убитого из такого же пистолета. Скажу проще: все подражания Пушкину и прямое следование его поэзии обречены на вторичность, несовместимую с поэзией. Вот почему футуристам понадобилось сбрасывать гения с парохода современности, как персидскую княжну в лоно волн. Вот почему Пригов, завывающий «Онегина» в стиле буддийских мантр, выглядит более верным последователем классика, чем прилежные имитаторы, бережно хранящие пушкинские традиции.

Тут неумолимо возникает страшная тема: Пушкин и Бродский. Там Петербург, тут Ленинград. Там сплин «короче, русская хандра», и тут сплошная ритмизованная печаль и скука. Там гонение и тут гонение. Правда, Бродскому удалось вырваться из России, а Пушкин так и погиб невыездным. Но в деревню обоих гениев русская власть сослала. Не исключено, что в Бродском мир на самом деле почувствовал и полюбил непереводимого Пушкина. Ну а как перевести «выпьем, бедная старушка»? Поднимем бокал, нищая старая леди? Какое-то спаивание старух, или гулянка молодого поэта с бомжихой, или еще какая-то несуразь.

Александр Введенский, гениальный обэриут, все свои поэмы стилизовал, как эхо творений Пушкина. Незадолго до гибели во время эвакуации на этапе он начертал последние строки: «Ах, Пушкин, Пушкин!»

Казалось бы, эпоха расстрелов навсегда распрощалась с эпохой Пушкина еще в первой половине прошлого века. Ничего подобного. Пушкин вдруг оказался постмодернистом. Все постмодернисты пишут простым четырехстопным пушкинским ямбом. Тем самым, о котором поэт сказал: «четырехстопный ямб мне надоел». Ну ладно архаист, антифутурист и пушкинианец Ходасевич. Ему сам бог велел. Но ведь и футурист Маяковский, возгласивший: «Хореем и ямбом / писать не нам бы», – не выдержал и «ямбом подсюсюкнул». Вообще-то четырехстопный ямб скопировал с немецкого еще Тредиаковский, но Пушкин превратил этот размер в шедевр, сопоставимый с «Троицей» Рублева и фресками Джотто.

Единственное, с чем невозможно согласиться, это с навязчивым утверждением, что Пушкин – наше все. Все – это ничего. Не надо тащить поэта во все эпохи, утверждая, что у него есть ответы на все вопросы. Пушкин не знал Освенцима и ГУЛАГа, не ведал о Хиросиме, и будущее виделось ему светлым и лучезарным. «Ах, Пушкин, Пушкин!», как сказал расстрелянный Введенский.

Да ведь и Пушкина застрелил профессиональный военный. Пусть не на этапе, а на дуэли. Пусть он сам хотел пристрелить обидчика. А все-таки пристрелили его. Сокрушался поэт, что с умом и талантом «угораздило» его родиться в России. Трижды бежать пытался. Один раз через Псков. Донесли. Второй раз через Кавказ. Думал, что уже в Турции, а казак орет: «Ваше благородие! Со вчерашнего дня эта территория уже наша. Третий раз – просился в Китай. Не пустили. Так что вместо утечки мозгов произошло простреливание кишок и предсмертное восклицание: «Боже, какая тоска!» Без этой тоски ни проза, ни поэзия Пушкина не обходится. Есть она и в «Онегине», и в «Станционном смотрителе», и в «Медном всаднике», а потому через века продолжилась в александрийских размерах Иосифа Бродского.

На полигоне российской словесности, где пристрелили Пушкина и Лермонтова и расстреляли Введенского, вскоре полегли миллионы. Страны, убивающие своих поэтов, обречены на гибель.

– Бойтесь пушкинистов –

Главным жизнеописание Пушкина давно уже стала книга Вересаева «Пушкин в жизни». Он первым нашел гениальное решение, как отделить правду от вымысла. Сведения непроверенные пометил одной звездочкой, сведения сомнительные – двумя. А явную фантастику, как коньяк, тремя звездами.

Среди явной фантастики слухи о том, что Николай I умирал с медальоном на шее, где якобы было изображение Натали. В тот же раздел попали слухи о существовании такого медальона во дворце императора.

Народная молва еще при жизни поэта намертво связала его семью с императорской фамилией. Возникли и до сих пор муссируются слухи о тайной связи с Пушкиным самой императрицы. Серьезные исследователи никогда не опровергали и не комментировали такие гипотезы.

В советское время стало модно каждый интимный поцелуй Пушкина рассматривать, как вызов самодержавию. Школьные да и вузовские учебники были полны туманными намеками на политический смысл роковой дуэли. Мол, царь специально подговорил усыновленного голландским послом Дантеса ухлестывать за женой Пушкина, дабы окончательно погубить поэта.

На самом деле император личным вмешательством предотвратил первую дуэль Пушкина с Дантесом и фактически вынудил его жениться на сестре Натали Екатерине, чтобы развеять все подозрения. Дантес на это пошел. И мало того, брак оказался вполне счастливым, настоящим, на всю оставшуюся жизнь.

Никто не знает, удалось ли Дантесу добиться интимной благосклонности Натали. Вересаев пометил звездочками все слухи о тайном свидании на квартире Полетики. Несомненно лишь одно: по свидетельству Жуковского, Карамзина и многих близких к Пушкину людей его жена действительно была влюблена в Дантеса. А Дантес действительно за ней ухаживал.

Еще работая над кандидатской диссертацией о Пушкине, я заметил удивительную симметрию слухов. Дантесу молва приписывала связь с двумя сестрами. А Пушкину молва сосватала другую сестру Натали – Александру. Якобы даже в постели поэта был найден ее золотой крестик. Разумеется, и эти «сведения» Вересаев пометил звездочками.

Поразительно, но о дуэли Пушкина написано на порядок больше, чем о его поэзии. Люди, которые не в состоянии процитировать и двух строк поэта, «знают» во всех подробностях его альковные тайны. Да так, словно рядышком со свечой, пардон, с канделябром стояли. В любом случае принято было клеймить Наталью Николавну за недостойное поведение. Не справилась молва с номенклатурной должностью жены классика, не оправдала народного доверия.

Однажды Борис Пастернак слушал, слушал гневные филиппики в адрес Гончаровой, а потом не выдержал и сказал: «Все правильно! Надо было Пушкину жениться на пушкинисте. Тот уж точно не изменил бы поэту, и не было бы роковой дуэли».

С тех пор в пушкинстике стало дурным тоном лезть в спальню классика. Теперь этим неблагодарным делом занялись дилетанты и любители. Каждый из них, захлебываясь от счастья, на свой лад перечитывал книгу Вересаева и срочно спешил поделиться своими «открытиями» со всеми, кто еще эту книгу не прочитал. Долгие годы «Пушкин в жизни» был неиздаваемым и полузапрещенным. Книгу и сейчас прочли далеко не все. А кто прочел, тот не очень-то обращал внимание на пресловутые звездочки осторожного и добросовестного писателя. Знал бы он, сколько мифов породит его документально-фантастический труд.

Мифологизация Пушкина началась с печально известного некролога: «Закатилось солнце русской поэзии…» Был Людовик Солнце, был Владимир – Красно Солнышко, и вот эстафетная палочка солярного мифологического героя перешла к Александру Сергеевичу.

Как это делалось, блистательно показал Гоголь в «Ревизоре»: с Пушкиным на дружеской ноге и легкость в мыслях необыкновенная. Именно такова методика создания новых и новых мифов вокруг поэта. Абсурдность ситуации лучше всех уловил Хармс в своих анекдотах из жизни Пушкина. Но Хармса расстреляли, а его пушкиниану запретили. Теперь главным мифотворцем стал Сталин. Он лично следил за академическими издания, выходящими к 100-летию со дня смерти поэта. Приказал выкинуть все комментарии и примечания пушкинистов и поистине удивил мир академическим изданием без научного аппарата.

Все «комментарии» были отданы советскому агитпропу. Мой научный руководитель, профессор Валерий Яковлевич Кирпотин по личному приказу Сталина за одну ночь написал книгу «Пушкин и коммунизм», после которой великого поэта можно было смело принимать в партию большевиков. Все дальнейшие монографии и труды о Пушкине советской эпохи лепились по образцу этой книги. Валерий Яковлевич был умен и талантлив. Позднее он пострадал за труды о крайне нежелательном Достоевском. И это несмотря на, что и Достоевский у Кирпотина вполне тянул на кандидаты в члены все той же партии.

После 91-го года из Пушкина стали лепить православного монархиста. О поэте, называвшим себя «афеем» (атеистом), авторе «Гавриилиады», «Тени Баркова» и «Сказки о царе Никите» стали говорить с придыханием, как о монахе-отшельнике. На самом деле в зрелые годы Пушкин отказался от прямого атеизма. Фразу «разумом я атеист, но сердце противится» он переиначил: «Сердцем я атеист, но разум противится». Поэт назвал Новый Завет великой книгой, которую человечество будет читать и перечитывать до конца истории. Но только закоренелый лжец может назвать поэта воцерковленным только потому, что он, уступая просьбам жены, перед смертью причастился.

Умирая, Пушкин просил Жуковского передать Николаю I, что «если бы был жив, был бы весь его». Эти предсмертные слова поэта, конечно, полностью исключают возможность серьезного соперничества из-за Натали между императором и поэтом. Заподозрить религиозного, глубоко верующего Жуковского во лжи было бы глумлением и кощунством над памятью двух поэтов, чья поэзия составляет славу России.

Свой Пушкин есть у Ахматовой, у Цветаевой, у Блока. Но, пожалуй, именно Блок нашел самые верные слова. В своей пушкинской речи он сказал: «Наша память хранит с малолетства веселое имя: Пушкин… Мы знаем Пушкина – человека, Пушкина – друга монархии, Пушкина – друга декабристов. Все это бледнеет перед одним: Пушкин – поэт».

«Бойтесь пушкинистов. Старомозгий плюшкин, / перышко держа, полезет с перержавленным», – писал когда-то Маяковский. Сегодня это предостережение стало еще актуальней.

ТАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА (Пушкин постмодернист)

Каждый год 6 июня мы пытаемся осознать: кто для нас Пушкин?

Однажды я спросил у первого советского пушкиниста В.Я.Кирпотина, автора книги «Наследие Пушкина и коммунизм», написанной за одну ночь по личному заданию Сталина: «Почему Пушкин был масоном?» Валерий Яковлевич, человек умный, ответил уклончиво: «Я подумаю». Но дожив до 90 лет, профессор Кирпотин так и не нашел ответа на этот вопрос.

Ну добро бы по молодости вступил, а потом, в зрелые годы бросил. Так ведь нет. До конца дней с гордостью носил масонский перстень с черепом и бережно отращиваемый длинный масонский ноготь.

Однажды поэт с гордостью сказал: «Я член Кишиневской ложи. Той самой, из-за которой запретили все масонские ложи». Но ведь появлялся же в свете и с масонским ногтем, и с масонским перстнем. И уже не перед либеральным мечтателем и мистиком Александром I, а перед воинственным и жестким Николаем I, повесившим его друзей и собратьев по той самой Кишиневской ложе.

Что это – отчаянная смелость, поэтическое безрассудство? Ответ прост: это Пушкин. Поэт, который не мыслил себя без противостояния любым запретам. Абсолютно невозможно представить себе Пушкина послушным исполнителем чьей-то воли. Будь то воля мастера высшего градуса или воля императора, запрещающего масонство. Николай I, не терпящий никакой оппозиции и особенно нарушение формы, преспокойно сглотнул показное пушкинское масонство. Сегодня и перстень с адамовой головой, и длинный ноготь в специальном футляре воспринимаются как блестящий постмодернистский перформанс.

Как правильно заметил Блок, мы знаем разного Пушкина. Пушкин революционер и республиканец, Пушкин монархист и крепостник… Добавим к этому еще одну ипостась – Пушкин постмодернист. Он обладал удивительной способностью все свои должности и звания превращать в игру. «Саранча летела-летела. Села, все съела. И опять улетела». Это его отчет о деятельности по борьбе с саранчой. Была еще и должность историографа с солидным окладом, увенчавшаяся «Историей пугачевского бунта». Тут даже Марина Цветаева пришла в тупик. Историк Пушкин правдиво показал пугачевские зверства: содрали с помещика кожу и смазали ружья человеческим салом. И вдруг добрейший Пугачев в «Капитанской дочке». Это вполне в духе постмодернизма. Две взаимоисключающих версии одного и того же исторического события. Деконструкция. Пугачев, смазывающий ружья человеческим салом, и он же, по-отечески жалующий Гринева, в равной мере ирреальны. Постмодернисты называют это словом симулякр. Никакого всамделишного Пугачева нет, как нет настоящего Петра. Один под пером Пушкина борется с варварством варварскими методами и кнутом насаждает цивилизацию. Другой полубог на коне в «Полтаве». Оба симулякры.

Если взглянуть таким образом, то понятнее становится отношение поэта к религии. «Сердцем я афей, но разум противится». Симулякр «афей» пишет «Гавриилиаду», а симулякр уверовавший пишет «Пророка». Все на своих местах. Пушкина нельзя втиснуть в идеологию, он в последнюю минуту, по меткому выражению Андрея Синявского, всегда ускользнет и поминай как звали. «Свободы сеятель пустынный» – это самое меткое определение, какое он мог себе дать. Суть его легкого четырехстопного ямба – все та же эстетическая свобода. «И вот уже трещат морозы / и серебрятся меж полей. / Читатель ждет уж рифмы «розы», /На вот, возьми ее скорей». Эти розы на снегу, совмещение несовместимого и неожиданное обновление банальности – типичный постмодернизм

Даже роковая дуэль с Дантесом вписывается в поэтику бесчисленных пушкинских дуэлей, которые были до этого всего лишь перформансами и, слава Богу, заканчивались либо примирением, либо ничем. И вдруг постмодернистская игра переросла в роковую реальность, предсказанную еще в дуэли Онегина с Ленским. И там, и там на снегу сраженный пулей поэт. Конечно, для самого поэта последняя дуэль уже не была игрой. Другое дело, что общество вписало ее в жизнь Пушкина как некое завершающее трагическое действо. О дуэли Пушкина написано не меньше, чем о его творчестве. Она разыгрывается на сотни ладов в бесчисленных исследованиях, где в духе чистого постмодерна проигрывается множество версий. Это и дуэль с Николаем из-за Натали, это и месть обманутого мужа за мнимую или подлинную измену. Это и разновидность самоубийства, когда сугубо штатский поэт стреляется с кадровым военным, идя на верную гибель. Сплошные деконструкции.

Теперь все о той же таинственной, зашифрованной поэтом последней главе романа «Евгений Онегин». Каверин целый роман этому посвятил. А количество «прочтений» давно перевалило за сотню. На самом же деле Пушкин оставил гениальный постмодернистский текст, который можно расшифровывать вечно.

Нет ответа на вопрос, кто написал «Тень Баркова». По всем признакам это Пушкин, сказавший, что свобода в России настанет лишь тогда, когда напечатают «Луку Мудищева» без купюр. Считается, что это поэма Баркова. Но тяжеловесный стиль поэта XVIII века нисколечко не похож на стилистику легкой и озорной поэмы. Скорее всего мы знаем «Луку» в изящной переработке Пушкина.

У всякого, кто внимательно читал дневники, письма и высказывания Пушкина, создается ощущение двух Пушкиных. Один напоказ, другой тоже напоказ. А был ли третий – для самого себя? Это большой вопрос. Один пишет для Анны Керн – напоказ – «я помню чудное мгновенье». Второй, опять же напоказ, для друзей, что сегодня наконец-то я эту б… А третьего, скорее всего, не дано. Две постмодернистские взаимоисключающие версии одного и того же интимного события, превращенного в поэтическое действо с постмодернистским авторским комментарием.

Кого бы ни играл Пушкин – революционера, масона, республиканца, монархиста, Дон Жуана, ревнивого мужа, государственно мудреца, историка и царедворца, атеиста или глубоко верующего – во всех ролях это был он. Разыграв десятки дуэлей, которые кончились примирением, Пушкин, может быть, даже неожиданно для себя стал участником настоящей дуэли, о которой можно сказать словами Гейне: «О боже! Я, раненый насмерть, играл, / гладьятора смерть представляя!»

Называют две даты рождения Пушкина в мае и в июне. Указывают два места, где он мог родиться. Не всякому постмодернисту такое везение. Все деконструкция, все симулякр. Только одно несомненно – родился гений. Хотя постмодернисты гениальность не признают. Но это уж их проблемы.

«Известия», 06 июня 2007 г.

ПОКАЯНИЕ ПУШКИНА

«Известия» № 34, 10 февраля 1992 г.

10 февраля – черная дата в русской истории. Нелепая гибель Пушкина в результате дуэли у Черной речки открыла длинный мартиролог погибших русских поэтов. Дуэль Лермонтова, самоубийство, а. может быть, и убийство Маяковского, гибель в петле Есенина и Марины Цветаевой, гибель в концлагере Осипа Мандельштама, противоестественная ранняя смерть в 37 лет Леонида Губанова, истерзанного брежневскими психушками… Нет, не все в порядке в датском королевстве. Есть над чем задуматься. Что это за страна, где с такой легкостью вот уже 200 убивают лучших поэтов!

Впрочем, смерть Пушкина нельзя считать убийством. Это была честная дуэль. Соперничество из-за любимой женщины. Все, что наплели вокруг этого из политических соображений пушкинисты-пропагандисты, не заслуживает серьезной критики. Двор сделал все возможное, чтобы дуэль не состоялось, но император, запретивший дуэли юридически, не мог отменить законы дворянской чести.

Пушкин погиб на дуэли, защищая свою честь, и это славная смерть, бесславными остаются низменные интриги, подметные письма, подслушивания и подглядывания за личной жизнью поэта тех, кого поэт по достоинству назвал «светской чернью».

Нет никакого сомнения, что, кроме дуэли между Пушкиным и Дантесом, был другой, куда более захватывающий рыцарский поединок между императором и потом, между властью и интеллектуальной элитой страны.

Шеф жандармерии Бенкендорф, конечно же, не Берия, не Андропов, но он целиком и полностью разделял традиционную точку зрения российских властителей на русскую интеллигенцию как на источник смут, опасных для государства. В его глазах Пушкин даже мертвый был прежде всего «руководителем либеральной партии». Этот более чем странный взгляд на поэта, к сожалению, исходил от самого Николая I. Боясь волнений, власти приказали ночью тайно увезти его тело из Петербурга. Вороватые похороны под надзором тайной полиции навсегда останутся величайшим позором России. Вся эта недостойная возня вокруг катафалка породила миф о прямом участии Николая I в интриге вокруг дуэли. Договорились до того, что Дантес лишь выполнял задание императора. Вызывая Пушкина на дуэль.

Неприязнь властей к Пушкину была очевидна. Чего стоит фраза императора, произнесенная после смерти поэта, дескать, Жуковский хочет, чтобы с Пушкиным поступили, как с Карамзиным, но Карамзин был святой, а образ жизни Пушкина нам известен.

Очень странная фраза в устах властителя, который при многих своих достоинствах отнюдь не отличался избыточным целомудрием. Умирая, Николай I сказал: «прощаю всех, даже австрийского императора». Интересно, простил ли он Пушкина?

Не прощенный властями Пушкин перед смертью простил Николаю все. «Передай государю, жаль, что умираю, а то весь был бы его», – сказал он Жуковскому. Это были абсолютно искренние слова. Пушкин простил императору личную цензуру, негласный надзор, совет переделать драму «Борис Годунов» в роман в стиле Вальтера Скотта, запрет на выезд из столицы без специального разрешения, простил бы и тайные ночные похороны. Пушкин был благодарен императору за освобождение из Михайловской ссылки, за личное покровительство и сватовство к Наталье, за крупную денежную сумму фактически прощеного долга, которая хотя и не помогла поэту выпутаться из финансовых затруднений, но все же даровала ему несколько лет для творчества, не обремененного борьбой за существование.

Недоразумение со званием камер-юнкера, поначалу обидевшее поэта, все же следует приписать его поэтической вспыльчивости и ранимости. Титул камер-юнкера был у Жуковского и у Тютчева – это обеспечивало при дворе достаточно почетное место. Другое дело, что Пушкин знал себе цену, император же этой цены не знал.

Извечное и неистребимое недоверие власти к интеллигенции, твердая убежденность, что поэта надо учить и воспитывать, были унаследованы от власти императорской большевистской партократией. Да и довольно высокие чины власти нынешней не гнушаются длинными сентенциями и нравоучениями в адрес, по их мнению, недостаточно патриотичной интеллигенции.

Поэт умер, примирившись с властью, но власти так и не примирились с поэтом.

За недолгие 37 лет Пушкин прошел очень сложный путь жизни. От вульгарного атеизма к глубокой и мудрой вере, от призыва к убийству всей царской семьи до убежденности в необходимости для России конституционной монархии. «Не дай Бог увидеть нам русский бунт, бессмысленный и беспощадный» – эти слова Пушкина я бы золотыми буквами начертал на всех площадях вместо благополучно почившего подстрекательского призыва к мировому пожару «Пролетарии всех стран – соединяйтесь».

Пушкин называл себя космополитом – гражданином мира, не ведая, что в грядущем ХХ веке это слово превратят в ругательство новоиспеченные русопяты, облепившие его имя.

Пушкин был масоном. Он гордился своей принадлежностью к Кишиневской масонской ложе. Масонство помогло Пушкину перейти от детского атеизма к христианству. Он по-новому прочитал Евангелие и понял, что это величайшая книга, которую человечество будет читать и перечитывать на протяжении всей истории. Масонство Пушкина всячески замалчивалось и до октябрьского переворота, и после него. Упоминались лишь масонский ноготь, масонский перстень да масонская тетрадь. Как будто Пушкин – малый ребенок, а масонская ложа – всего лишь карнавал.

На самом деле масонское движение было формой обретения веры после временного разрыва мыслящих людей с церковью. Стремление создать религию чистого разума. Моцарт, Гете, Пушкин были не просто членами масонских лож, но и пламенными проповедниками братства людей. Насколько серьезно это было для Пушкина, видно в его поэтическом завещании, где снова провозглашаются масонские идеалы: «милость к падшим», «пробуждение добрых чувств», «свобода».

Не случайно финал пушкинского стиха так перекликается с финалом 9-й симфонии Бетховена, где снова и снова вспоминаются миллионы наших страждущих братьев.

Я понимаю, что сегодня призыв Пушкина к всемирному братству людей может показаться наивным.

Лев Толстой, а за ним и Вересаев не раз упрекали Пушкина за то, что в личной жизни своей он не следовал идеалам, которые проповедовал своей поэзии, и погиб на дуэли, не отказавшись от последнего выстрела в своего врага.

Возразить здесь очень легко. Поэзия Пушкина самая разная. Там есть и жажда денег, и убийство, и ревность, и свобода, и рабство, и подвиг, и преступление.

Медвежью услугу оказали поэту те, кто пытался сделать из него святого. «Напрасно я бегу к сионским высотам, / Грех алчный гонится за мною по пятам…» – какие замечательные слова! Раньше не принято об этом вспоминать покаянные стихи Пушкина. Его религиозность раздражала и революционных демократов, и либералов, что уж говорить о большевиках. Поэтому не в угоду моде, а просто как более приличествующие скорбной дате хочется вспомнить стихи Пушкина последних лет – его завещание, когда каждый стих звучал как молитва: «Веленью Божию, о муза, будь послушна». В то же время поэт провозгласил свою декларацию прав человека. И здесь он опережал не только 19-е, но, пожалуй, и 20-е столетие.

Не дорого ценю я громкие права,

От коих не одна кружится голова,

Я не ропщу о том, что отказали боги

Мне в сладкой участи оспоривать налоги,

Или мешать царям друг с другом воевать;

И мало горя мне, свободно ли печать

Морочит олухов, иль чуткая цензура

В журнальных замыслах стесняет балагура.

Не спешите с проклятием и возмущением на самом деле Пушкин очень даже высоко ценил свободу и доказал это всей своей жизнью. Однако он, пожалуй, первый в России понял, что личность выше общества, народа и государства.

Иные, лучшие мне дороги права;

Иная, лучшая потребна мне свобода:

Зависеть от властей, зависеть от народа –

Не все ли мне равно? Бог с ними. Никому

Отчета не давать, себе лишь самому

Служить и угождать; для власти, для ливреи

Не гнуть ни совести, ни шеи;

Вот счастье! Вот права…

Замечательно, что стихи эти написаны в тот же год, что и хрестоматийный «Памятник». Ведь рядом эти тексты читаются совсем по-другому.

И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век восславил я свободу

И милость к падшим призывал.

Пришел век еще более жестокий, когда «милость к падшим» стала государственным преступлением, а свобода – «осознанной необходимостью». Из Пушкина стала лепить какое-то государственное страшилище. Вот почему книга Андрея Синявского «прогулки с Пушкиным», написанная в брежневской тюрьме, вызвала такую лютую ярость. На обложке Пушкин с тросточкой, а рядом его собеседник – автор книги в зэковской фуфайке, и это передает веселый и свободный дух книги.

74 года назад Александр Блок незадолго до своей кончины написал речь, посвященную дате гибели Пушкина. То была 84-я годовщина, но по-прежнему не устарели слова Александра Блока: «Наша память хранит с малолетства веселое имя: Пушкин. Это имя, этот звук наполняют собою многие дни нашей жизни. Сумрачные имена императоров, полководцев, изобретателей орудий убийства, мучителей и мучеников жизни. И рядом с ними – это легкое имя: Пушкин».

Каждому времени созвучны свои поэтические ритмы, и почему-то сегодня из всех стихов Пушкина ближе всего те, где звучит интонация покаяния.

Владыко дней моих! Дух праздности унылой

Любоначалия, змеи сокрытой сей,

И празднословия не даждь душе моей.

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,

Да брат мой от меня не примет осужденья,

И дух смирения, терпенья и любви,

И целомудрия мне в сердце оживи.

Долгие годы мы учились у Пушкина свободе. Пришло время научиться у него покаянию.

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

(«В мире Пушкина». Сборник статей. М., Сов. писатель, 1974)

Роман «Евгений Онегин», как и все выдающиеся произведения мировой литературы, по-своему решает извечные проблемы человеческого бытия. В нем пушкинская эпоха вступала в открытый диалог с эпохами Гомера, Шекспира, Гёте.

Этот диалог почти не расслышали современники Пушкина, и для нас он звучит еще довольно невнятно.

Справедливо пишет Д. Благой: «О сознании поэтом грандиозности этого художественного задания, масштабах его свидетельствуют неоднократно возникавшие в нем в процессе работы над «Онегиным» и в высшей степени характерные аналогии с такими величайшими творениями художественного слова, как «Илиада» Гомера. «Божественная комедия» Данте, «Фауст» Гёте».

Именно с Гомера начнем мы свой разговор о Евгении Онегине как мировом образе.

Еще Кюхельбекер сопоставил роман Пушкина с «Илиадой»:

«Возможна ли поэма эпическая, которая бы наши нравы, наши обычаи, наш образ жизни так передала потомству, как передал нам Гомер нравы, обычаи, образ жизни троян и греков?»… «..Беппо и «Дон Жуан» Байрона и «Онегин» Пушкина – попытки в этом роде, но (надеюсь, всякий согласится) попытки очень и очень слабые, особенно если сравнить их с «Илиадою» и «Одиссеею», и не потому, что самые предметы Байрона и Пушкина малы и скудны (хотя и это дело не последнее), а главное, что они смотрят на европейский мир как сатирики, как судьи, как поэты-описатели: личность их беспрестанно разочаровывает, – мы не можем обжиться с их героями, не можем забыться».

Чувствуя связь между «Евгением Онегиным» и эпопеей Гомера, Кюхельбекер увидел прежде всего различие творческих методов Гомера и Пушкина.

У Пушкина есть «личность», есть «сатира», предметы его изображения «малы и скудны» – следовательно при всей своей значительности и грандиозности «Евгении Онегин» не может считаться современной эпопеей, хотя и является «попыткой в этом роде».

С таким пониманием эпопеи В. Г. Белинский полемизирует уже в первой статье своей работы «Сочинения Александра Пушкина» Белинский не мог видеть приведенное здесь высказывание из дневника Кюхельбекера, но его замечание об эпопее содержит прямой ответ на критику, высказанную Кюхельбекером:

«Греческий эпос «Илиаду»... приняли они (классицисты – К К.) за эпос всеобщий и думали, что до окончания мира все эпические поэмы должны писаться по их образцу, без малейшего отступления, даже начинаться не иначе, как «муза, воспой» или «пою».

Эти строки из статьи Белинского прямо перекликаются с ироническим текстом из «Евгения Онегина»:

«Пою приятеля младого

И множество его причуд.

Благослови мой долгий труд,

О ты, эпическая муза!

И, верный посох мне вручив,

Не дай блуждать мне вкось и вкрив...

Я классицизму отдал честь:

Хоть поздно, а вступленье есть».

Что же касается утверждения Кюхельбекера о «скудности» предметов изображения в «Евгении Онегине», то и на этот упрек лучше всего ответил Белинский:

«Эпическая поэзия, по понятию псевдоклассиков, должна была «воспевать» какое-нибудь великое событие в жизни человечества или в жизни народа,— и в какую бы эпоху, у какого бы народа ни произошло это событие, оно должно быть наряжено в багряницу или тогу...»

Это высказывание также созвучно ироническому обращению Пушкина к Гомеру в «Евгении Онегине»:

«Твои свирепые герои,

Твои неправильные бои,

Твоя Киприда,твой Зевес

Большой имеют перевес

Перед Онегиным холодным,

Пред сонной скукою полей,

Перед Истоминой моей,

Пред нашим воспитаньем модным;

Но Таня (присягну) милей

Елены пакостной твоей.

Никто и спорить тут не станет,

Хоть за Елену Менелай

Сто лет еще не перестанет

Казнить Фригийский бедный край,

Хоть вкруг почтенного Приама

Собранье стариков Пергама,

Ее завидя, вновь решит:

Прав Менелай и прав Парид.

Что ж до сражений, то немного

Я попрошу вас подождать:

Извольте далее читать;

Начала не судите строго;

Сраженье будет...»

Сражение, о котором пишет Пушкин, – будущая дуэль Онегина с Ленским. Ирония же заключается в том, что высокий план героической эпопеи сопоставлен с бытовым, современным, «низким». Все эти стихи входили в пятую главу романа, опубликованную в 1828 году.

Однако пять лет спустя, в первом полном печатном варианте романа, сопоставления дуэли Онегина и Ленского с героическими сражениями в «Илиаде», а также сравнение Татьяны с Еленой были Пушкиным устранены.

Вероятно, непосредственным поводом к пересмотру всего отрывка в целом послужила полемика, развернутая Раичем в 1830 году вокруг отзыва Пушкина на перевод «Илиады», сделанным Гнедичем в конце 1829 года. Пушкин считал это событие выдающимся, должным повлиять на судьбу «всей нашей литературы». Его маленькая рецензия вызвала бурные споры. Суть возражений критики сводилась к тому, что Пушкин непомерно завысил роль, которую «Илиада» может сыграть в современной жизни,

Полемика не прошла бесследно. Она вызвала глубокие раздумья над ролью гомеровского эпоса. Результатом этого и могло оказаться решение поэта устранить места, дающие хотя

бы косвенный повод к иронии над Гомером.

«Остались лишь несколько строк:

И кстати я замечу в скобках,

Что речь веду в моих строфах

Я столь же часто о пирах,

О разных кушаньях и пробках,

Как ты, божественный Омир,

Ты тридцати веков кумир!»

Образ «суетного пира» XIX столетия на фоне величавого гомеровского эпоса появляется в стихотворении Пушкина, посвященном Гнедичу:

«С Гомером долго ты беседовал один,

Тебя мы долго ожидали.

И светел ты сошел с таинственных вершин

И вынес нам свои скрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром,

В безумстве суетного пира,

Поющих буйну песнь и скачущих кругом

От нас созданного кумира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей.

В порыве гнева и печали

Ты проклял ли, пророк, бессмысленных детей,

Разбил ли ты свои скрижали?

О, ты не проклял нас. Ты любишь с высоты

Скрываться в тень долины малой.

Ты любишь гром небес, но также внемлешь ты

Жужжанью пчел над розой алой».

Стихотворение это примечательно в данном случае еще и тем, что дает возможность увидеть истинное отношение Пушкина к Гомеру, подчас заслоненное ироническими выпадами поэта против классицизма. Мир Гомера своей приподнятостью и цельностью противостоит «безумству суетного пира» XIX века.

В стихотворении «Труд», посвященном окончанию работы над «Евгением Онегиным» в Болдине, 25 сентября 1830 года, Пушкин не случайно обратился к гекзаметру:

«Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний.

Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?

Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный,

Плату принявший свою, чуждый работе другой?

Иль жаль мне труда, молчаливого спутника ночи,

Друга Авроры златой, друга пенатов святых?»

Настроение поэта здесь сходно с тем, которое он приписывает Гнедичу после окончания перевода «Илиады».

Цельность и чистота мировосприятия гомеровских героев в чем-то перекликаются с цельностью и чистотой образа Татьяны Лариной, с которым Пушкину так трудно было расставаться в последних строках романа.

Время от времени в тексте романа прослеживаются тонкие и ненавязчивые сопоставления Татьяны Лариной с античными богами природы.

Эпиграфом к третьей главе романа взяты слова французского поэта Мальфилатра: «Она была девушка, она была влюблена» — из поэмы «Нарцисс на острове Венеры». Если

учесть, что в главе речь идет о двух посещениях Онегиным имения Лариных, становится ясным ироническое сопоставление его в данной ситуации с Нарциссом, а Татьяны с нимфой Эхо, влюбленной в Нарцисса.

Поскольку Пушкин всегда придавал большое значение эпиграфам, а в данном случае эпиграф взят из книги Мальфилатра, разрезанной Пушкиным от начала до конца, мы вправе видеть здесь вполне глубокое соотнесение любовного сюжета «Онегина» с античным сюжетом, заимствованным Мальфилатром у Овидия.

Еще один образ стоит в ряду античных ассоциации, связывающих Татьяну с природой, хотя сопоставление здесь, может быть, не так явно, как в третьей главе. Луна, везде и всюду сопровождающая Татьяну на страницах романа, названа именем Дианы, вечно юной, вечно девственной богини-охотницы. Созвучны также имена Диана — Татьяна.

И все-таки эти сопоставления не привлекли бы нашего внимания, если бы за ними не открывалась гораздо более глубокая, подлинная связь «Евгения Онегина» с античностью, связь, которой проникнуты образы природы в романе.

Календарь природы в «Евгении Онегине» всегда перед глазами читателя. Ритм эпического времени романа соответствует плавному шествию времен года. Это происходит пластически зримо – в пейзажах, насыщенных объективным деиствием.

Образ времен года возник еще в эпопее Гомера, когда в «Илиаде» среди сражений Троянской войны Гомер запечатлел на щите Ахилла вселенную, где плавное шествие светил по замкнутому кругу чередуется с ритмом сельских работ:

«Сделал на нем и широкое поле, и тучную пашню,

Рыхлый, три раза распаханный пар; на нем землепашцы

Гонят яремных волов, и назад, и вперед обращаясь...

Далее выделал поле с высокими нивами...

Там же и стадо представил волов, воздымающих роги...

Два густогривые льва на передних волов нападают,

Тяжко мычащего ловят быка; и ужасно ревет он,

Львами влекомый; и .псы на защиту и юноши мчатся..»

Сюжет времен года пришел в европейскую поэзию в 1726-1730 годах в поэзии Томаса Грея, и рассматривался как подражание «Георгикам» Вергилия. К Вергилию этот сюжет пришел от Гесиода, так же как к Гесиоду он пришел от Гомера, а к Гомеру – от незапамятных мифов.

В 1822 году ДРУГ Пушкина Кюхельбекер поместил в журнале «Благонамеренный» подробный разбор «Херсониады» Семена Боброва, где множество сцен и картин заимствованы из времен года Томпсона. Дядя Пушкина, Василий Львович Пушкин, напечатал в начале Х1Х века отрывок из «Осени» Томсона в вольном переводе:

«Кто в мире счастия прямого цену знает

И сельской жизни все приятности вкушает

В кругу своих друзей, от шума удален

Тот истинно в душе покоен и блажен...»

У Пушкина образ природы создан эпическими красками. В этом отношении пейзажи Пушкина восстанавливают гомеровский, или, как говорил А.Ф. Кони, «языческий» взгляд на природу.

Главное здесь не в том, что сюжет времен года идет от Гомера. Удивительно то, что в создании образа природы в романе Пушкин, вопреки существующей литературной традиции, оказался ближе к Гомеру. Впервые это заметил И.С.Тургенев: «Вспомните описания Пушкина… Древние греки так же просто взирали на природу… отношения этого по духу своему, действительно древнего поэта к природе так же просты, естественны, как у древних».

Новизна античного сюжета времен года в романе Пушкина заключалась в том, что впервые совместились два разрозненных принципа изображения природы – эпический и лирический.

Лессинг в «Лаокооне» открыл эпическую «живопись действием», которая создается путем мысленного перемещения тел в пространстве.

Гердер дополнил эту классификацию понятием о «живописи чувством», где на первом плане – незримое движение чувств. У Пушкина можно найти оба типа живописи.

«Вот бегает дворовый мальчик,

В салазки жучку посадив,

Себя в коня преобразив...»

Эти строки можно отнести к эпической живописи действием.

Вот другой пейзаж, в нем преобладает лирическая, гердеровская живопись чувством:

«Унылая пора! очей очарованье,

Приятна мне твоя прощальная краса —

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса... «

Чаще же всего оба вида живописи выступают в единстве:

«Уж небо осенью дышало,

Уж реже солнышко блистало,

Короче становился день,

Лесов таинственная сень

С печальным шумом обнажалась...»

В этом пейзаже зримые, телесные, «протяженные» образы изобразительности:

«Встает заря во мгле холодной;

На нивах шум работ умолк;

С своей волчихою голодной

Выходит на дорогу волк...»

Образы телесно зримы, как в гомеровском пейзаже, преобладает живопись объективным действием («встает заря», «выходит на дорогу волк»). Именно это действие воссоздает поток эпического времени в романе. Сочетание эпической и лирической живописи порождает тот взгляд на природу, который мы называем реалистическим. Понятие природы включает здесь в себя природу человеческих чувств и отношений, не растворяя их в чисто субъективном переживании.

Такой параллелизм в зачатке существовал еще в древности, когда психические процессы уподоблялись движению ветра, огня, воды. Так, в «Илиаде» Гомера душевное состояние героев перед битвой, их бесстрашие полностью выражено в пластических образах природы:

«Ревностно в бой возбуждали ахейских сынов; но ахейцы

Сами ни силы троян не страшились, ни криков их грозных;

Ждали, недвижные, тучам подобные, кои Кронид

В тихий безветренный день, на высокие горы надвинув,

Черные ставит незыбно, когда и Борей и другие

Дремлют могучие ветры, которые мрачные тучи

Шумными уст их дыханьями вкруг рассыпают по небу;

Так ожидали данаи троян, неподвижно, бесстрашно».

Как отметил А. Ф. Лосев, внутренний мир человека в «Илиаде» не столько сравнивается с природой, сколько уподобляется ей, порой до полного тождества. В эпосе Гомера

преобладает живопись действием. Вместо движения чувств перед нами перемещение в пространстве пластических телесных образов (тучи, горы).

У Пушкина параллелизм человека и природы, конечно, основан не на буквальном уподоблении человеческих чувств природным процессам, а на равноправном сравнении стихии природы и стихии человеческих чувств. При таком понимании природы граница между ней и человеком всегда подвижна. Природа раскрывается через человека, а человек — через природу.

Весна — это еще и любовь, любовь — это еще и весна:

«Пора пришла, она влюбилась.

Так в землю падшее зерно

Весны огнем оживлено».

Это сравнение еще умещается в русле традиционных романтических сопоставлений с природой, когда на первом месте человеческие чувства, а сама природа здесь присутствует как повод для сравнения. Мы не можем видеть, как «зерно весны огнем оживлено», а если и увидим, это уведет нас от конкретного лирического образа.

Для Пушкина такое растворение реальной природы во внутреннем мире человека не характерно. В его сравнениях природа не теряет своей пластичности и зримости. В этом его коренное отличие от романтиков. Здесь возрождение античной телесности мира на новом уровне.

Весна возникает в конце романа не только как время года, но и как любовь Онегина:

«Дни мчались; в воздухе нагретом

Уж разрешалася зима...

Весна живит его: впервые

Свои покои запертые,

Где зимовал он, как сурок,

Двойные окна, камелек

Он ясным утром оставляет,

Несется вдоль Невы в санях.

На синих, иссеченных льдах

Играет солнце; грязно тает

На улицах разрытый снег...»

Весна не просто условное отражение внутреннего мира, она реально зрима, хотя одновременно она и сравнение. То, что происходит в душе Онегина, подобно тому, что происходит в природе. Гердер не смог бы в этом отрывке найти лирическую живопись чувством. Здесь преобладает живопись действием – играет солнце, тает снег, Онегин несется вдоль Невы в санях. В то же время зримые и осязаемые образы передают незримое движение чувств.

«Евгений Онегин» насыщен пластическими пейзажами. Время в них сгущается, становится пространственным, вещественным, как пейзаж на щите Ахилла.

Щит Ахилла — это античный космос в миниатюре, дающий представление о вечном возвращении и периодической повторяемости событий:

«...И на круге обширном

Множество дивного Бог по замыслам творческим сделал.

Там представил он землю, представил и небо, и море.

Солнце в пути неистомное, полный серебряный месяц,

Все прекрасные звезды, какими венчается небо:

Видны в их сонме Плеяды, Гиады и мощь Ориона,

Арктос, сынами земными еще колесницей зовомыи...»

Круглая форма щита делает зримым вращение Арктоса, Плеяд, Ориона, и они следуют в пространственной двумерности щита один за другим.

В романе «Евгений Онегин» вместо круглого щита существует круговорот времен года, который также включает в себя движение светил по небосводу и ритм обычной человеческой жизни.

Природа с самого начала открытая взору Татьяны, скрыта от глаз Онегина, как скрыта была для него вначале природа собственных чувств.

Образ времен года в конце романа оттеняет разлад Онегина с природой. Не случайно он «бранил Гомера, Феокрита»; его раздвоенному душевному миру была чужда эпическая цельность. Его разлад с обществом перерастает в разлад с природой.

«Любви все возрасты покорны;

Но юным, девственным сердцам

Ее порывы благотворны,

Как бури вешние полям...

Но в возраст поздний и бесплодный

На повороте наших лет,

Печален страсти мертвый след...»

Мысль о внутреннем разладе Онегина с природой возникает уже при чтении первых страниц романа. Правда, пока это лишь внешние контрасты его образа жизни с жизнью природы. С Татьяной читатель встречается в момент ее глубокой задумчивости, на фоне звездного неба. Онегин влетает в повествование «на почтовых». «Помчался», «поспешил», «стремглав», «взлетел» – слова передающие стремительный ритм Онегина, пытающийся обогнать природу:

«Природы глас предупреждая,

Мы только счастию вредим,

И поздно, поздно вслед за ним

Летит горячность молодая...»

Онегин далек от природы. Его мир и его вселенную легче распознать в книгах, которые он читает, чем в пейзажах, которые его окружают и которые надоели ему через три дня.

«Два дня ему казались новы

Уединенные поля,

Прохлада сумрачной дубровы,

Журчанье тихого ручья;

На третий роща, холм и поле

Его не занимали боле;

Потом уж наводили сон...»

Настоящее, глубокое проникновение Татьяны в мир Онегина происходит благодаря знакомству с его любимыми книгами. При этом Татьяна воспринимает образ Чайльд-Гарольда, как наиболее близкий Онегину:

«Что ж он? Ужели подражанье,

Ничтожный призрак, иль еще

Москвич в Гарольдовом плаще...»

Если вся вселенная Татьяны раскрыта в природных и космических пейзажах романа, то вселенная Онегина могла раскрыться перед глазами вдумчивого читателя при сопоставлении мира Онегина с миром привлекающих его внимание книжных образов.

Какова же вселенная перед глазами Онегина? Среди его увлечений не было физики и философии — наук об устройстве мира. И все-таки мы знаем, как мог Онегин видеть и представлять вселенную. Это могла быть вселенная Байрона, какой она раскрывается перед читателями в «Чайльд-Гарольде»:

«Он, как халдей, на звезды глядя ночью

И населяя жизнью небосвод,

Тельца, Дракона видеть мог воочью.

Он был бы счастлив за мечтой в полет

И душу устремить.

Я сам в себе не замыкаюсь. Там

Я часть природы, я — ее созданье.

Мне ненавистны улиц шум и гам,

Но моря гул, но льдистых гор блистанье!

В кругу стихий мне тяжко лишь сознанье,

Что я всего лишь плотское звено

Меж тварей, населивших мирозданье,

Хотя душе сливаться суждено

С горами, звездами и тучами в одно».

Чтение Байрона было глубоким: «Хранили многие страницы отметку резкую ногтей». На полях Татьяна встречает «черты его карандаша».

«Везде Онегина душа

Себя невольно выражает

То кратким словом, то крестом,

То вопросительным крючком».

Но за звездами, «как халдей», Онегин не следил. Для него вселенная—это «глупая луна» на «глупом небосклоне». Стало быть, взгляд Чайльд-Гарольда был ему чужд.

Это неприятие Онегиным природы, его молчаливый, иронический вызов мирозданию перекликается с ощущениями Гамлета и Фауста.

«Самая осмотрительная девушка уже достаточно неосторожна, когда открывает свою красоту луне», — говорит Лаэрт в «Гамлете», предостерегая Офелию. Природа в этой трагедии Шекспира грядет как возмездие, с мерным ходом светил. Появление Призрака, говорящего о страшном злодеянии, связано с движением звезд:

«Б е р н а р д о. Прошедшей ночью, когда вон та самая звезда, которая к западу от Полярной, продвинулась по своему пути и освещала часть небес, где она сейчас горит, Марцелл и я, когда колокол бил час...

Входит Призрак».

Движение звездного неба пронизывает и роман «Евгений Онегин». Но для Татьяны в этом движении нет ничего зловещего. Если образ Онегина тяготеет к гамлетовскому началу, то образ Татьяны ближе к образу Джульетты. Джульетта, как и Татьяна, поверяет свои тайны звездному небу, и Ромео в страстном монологе сопоставляет ее с луной:

«Стань у окна, убей луну соседством:

Она и так от зависти больна,

Что ты ее затмила белизною».

Лунная чистота и звездная яркость шекспировских женских образов близки Татьяне Лариной.

Первый портрет Татьяны соткан из звезд и рассвета:

«Она любила на балконе

Предупреждать зари восход,

Когда на бледном небосклоне

Звезд исчезает хоровод,

И тихо край земли светлеет,

И, вестник утра, ветер веет,

И всходит постепенно день.

Зимой, когда ночная тень

Полмиром доле обладает

И доле в праздной тишине,

При отуманенной луне

Восток ленивый почивает,

В привычный час пробуждена,

Вставала при свечах она»

Движеньем света написан портрет Татьяны. Движением света насыщен весь роман. В первой главе это мерцание свечей, фонарей; затем искусственный свет все чаще уступает

место свечению звезд, тихому свету луны, сиянию солнца.

«Лучом Дианы» озарена в романе Татьяна Ларина. Движение луны есть одновременно движение сюжетной линии романа. При «вдохновительной луне» пишет она письмо Онегину и заканчивает его лишь, когда «лунного луча сиянье гаснет». Бесконечное звездное небо и бег луны отражаются в зеркале Татьяны в час гадания:

«Морозна ночь, все небо ясно;

Светил небесных дивный хор

Течет так тихо, так согласно...

Татьяна на широкий двор

В открытом платьице выходит,

На месяц зеркало наводит...»

Неуловимое дрожание руки Татьяны, биение пульса, трепет ее души передаются вселенной, и «в темном зеркале одна дрожит печальная луна». «Дивный хор светил» останавливается в ее маленьком зеркале.

В трагический момент романа луна останавливается над могилой Ленского вместе с Татьяной и Ольгой: «И над могилой при луне, // Обнявшись, плакали оне» (V, 143).

Смерть Ленского сливается с возрождением природы. В лексике Пушкина, как и в лексике всего XIX столетия, смерть часто уподоблялась тьме, а жизнь — свету. Вопреки этому канону, смерть Ленского сравнивается с алмазными переливами спадающей снежной лавины:

«Туманный взор

Изображает смерть, не муку.

Так медленно по скату гор,

На солнце искрами блистая,

Спадает глыба снеговая...»

Та же снежная лавина низвергается затем целым потоком жизни: «Гонимы вешними лучами, // С окрестных гор уже снега // Сбежали мутными ручьями...» (V, 140).

И вот продолжается путь Татьяны вместе с луной, вместе со всей природой:

«Был вечер. Небо меркло. Воды

Струились тихо. Жук жужжал.

Уж расходились хороводы;

Уж за рекой, дымясь, пылал

Огонь рыбачий. В поле чистом,

Луны при свете серебристом,

В свои мечты погружена,

Татьяна долго шла одна».

Портрет Татьяны становится неотделим от общей картины мира в романе. Ведь не просто природа, а именно вселенная с величественной сменой дня и ночи, с мерцанием звездного

неба и розовых снегов, с непрерывным шествием светил органически входит в повествование. Глазами Татьяны и автора создается космический фон романа, безгранично раздвигающий пределы повседневного быта.

В непрерывном возгорании света, в постоянном космическом огне кроется глубокий смысл: на этом фоне развертывается извечная драма человеческой любви, ее прозрений и заблуждений.

Перспектива космоса и природы создается в романе еще тем, что расцвечен он не цветом, а светом. Чаще всего это восход и заход солнца, отблеск свечей или камина, свет луны, блеск снега, сияние звездного неба. Световая палитра романа — это серебристое ночное свечение звезд и луны, переходящее в золотой и алый свет камина или солнца. Роман как бы соткан из живого света.

В «Евгении Онегине» природа выступает как положительное начало в человеческой жизни. Образ природы неотделим от образа Татьяны. В «Гамлете» это положительное природное начало сконцентрировано в образе Офелии. Погибая, Офелия как бы возвращается в природу, растворяется в ней:

«Когда она взбиралась на иву, чтобы повесить на свисающие ветви сплетенные ею венки из цветов и трав, завистливый сучок подломился и вместе со своими трофеями из цветов она упала в плачущий ручей. Широко раскинулась ее одежда и некоторое время держала ее на воде, как русалку, и в это время она пела отрывки старых песен, как человек, не сознающий своей беды, или как существо, рожденное в водяной стихии и свыкшееся с ней».

Как Гамлет не хочет поверить Офелии, так Онегин не верит Татьяне. Голос человеческой натуры, говорящий о возможности счастья, кажется им неубедительным, потому что вокруг царит зло.

Объяснение Онегина с Татьяной и Гамлета с Офелией поражают сходством аргументации:

Гамлет:

«Иди в монастырь. Зачем тебе рожать грешников? Я достаточно честен. Однако я мог бы обвинить себя в таких вещах, что лучше бы моя мать меня не родила. Я очень горд, мстителен, тщеславен. В моем распоряжении больше преступлений, чем мыслей, чтобы их обдумать, воображения, чтобы облечь их в плоть, и времени, чтобы их исполнить... Мы все отъявленные подлецы. Никому из нас не верь».

Онегин:

«Но я не создан для блаженства.

Ему чужда душа моя...

Что может быть на свете хуже

Семьи, где бедная жена

Грустит о недостойном муже...

Где скучный муж, ей цену зная

(Судьбу однако ж проклиная),

Всегда нахмурен, молчалив,

Сердит и холодно ревнив!

Таков я...

Мечтам и годам нет возврата;

Не обновлю души моей...

Учитесь властвовать собою;

Не всякий вас, как я, поймет;

К беде неопытность ведет».

(V, 81, 82)

Исповедь Онегина перекликается с речью Гамлета. Здесь то же неверие в человеческую природу, ссылка на непостоянство людей как на вечный закон природы, сомнение в природных возможностях человека.

Офелия не возражает на слова Гамлета, Татьяна не отвечает Онегину. Возражением здесь являются не слова: любовь Офелии и любовь Татьяны — лучшее опровержение аргументов Гамлета и Онегина.

В книге «Поэзия и правда» Гёте писал: «Отвращение к жизни имеет свои моральные и физические причины... Все приятное в жизни основывается на правильном чередовании явлений внешнего мира. Смена дня и ночи, времен года, цветение и созревание плодов, словом, все, что через определенные промежутки времени возникает перед нами, дабы мы Могли и должны были этим наслаждаться, — вот подлинная пружина земной жизни. Чем открытое наши сердца для этого наслаждения, тем счастливее мы себя чувствуем. Но если нескончаемая череда явлений проходит перед нами, мы же от нее открещиваемся и остаемся глухи к сладостным зазываниям, тогда приходит зло, тягчайшая болезнь вступает в свои права, и жизнь представляется непосильным бременем».

Таким непосильным бременем представляется жизнь Онегину. Причем Гёте подчеркивал, что эти «симптомы отвращения к жизни, которые нередко приводят к самоубийству», удел «чаще всего людей мыслящих и самоуглубленных».

В подражании «Фаусту», созданном в период напряженной работы над «Онегиным», в 1825 году, Пушкин сосредоточил свое понимание фаустовской драмы. Его Фауст, говоря о своей любви, вспоминает «шум древесный» и «сладкозвонные струи». Для него любовь к Маргарите так же естественна, как природа. Мефистофель пытается заглушить в Фаусте голос природы:

«Ты думал: агнец мой послушный!

Как жадно я тебя желал!

Как хитро в деве простодушной

Я грезы сердца возмущал!

Любви невольной, бескорыстной

Невинно предалась она...

Что ж грудь моя теперь полна

Тоской и скукой ненавистной?..»

Фактически Мефистофель говорит Фаусту о любви к Маргарите примерно то же, что сказал Онегин Татьяне при первом объяснении:

«Я сколько ни любил бы вас,

Привыкнув, разлюблю тотчас...»

Однако Пушкин разрушает фаустовскую схему Онегина. Голос природы оказался мудрее голоса Мефистофеля. И пушкинское «да» миру, как и «да» Онегина, не нуждается в метафизических оправданиях.

Есть много общего между Гамлетом, Фаустом и Онегиным. Они разочаровываются в книжной мудрости, в любви, в человеческом обществе. Вначале и любовь не может пробудить их к жизни, ибо они не верят: Гамлет — Офелии, Фауст — Маргарите, Онегин — Татьяне. Рано или поздно наступает прозрение, но до этого происходит бессмысленное убийство — Лаэрта, Валентина, Ленского.

Это общее составляет часть более глубокой, гамлетовской проблемы бытия мира и человека, пронизывающей все три произведения.

Еще Гегель выдвинул положение об извечности гамлетовской ситуации в человеческом бытии. Гамлет, утверждает Гегель носит свою трагедию в себе, и в этом смысле она фатальна Это не значит, что трагедия субъективна, — наоборот, она предопределена гамлетизмом мира и человеческого бытия.

Вот как определил эту ситуацию Белинский:

«Человек уже не удовлетворяется естественным сознанием и простым чувством: он хочет знать; а так как до удовлетворительного знания ему должно перейти через тысячи заблуждений нужно бороться с самим собою, то он и падает».

Очень важно при этом заключение Белинского о том, что это «непреложный закон как для человека, так и для человечества».

«Вывихнутое» время Гамлета и время Онегина, несмотря на разницу эпох, имеют много общего.

«Какой-нибудь молодой человек, покинув родную «старинную» патриархальную среду, отправлялся учиться в университет. Здесь знакомился он с вольнодумными кружками, дружил с учеными студентами, как Гамлет с Горацио, читал такие, например, книги, как «Утопия» Томаса Мора. Вернувшись в свой родной дом, он приходил в ужас от всего окружающего. Мир действительно начинал ему казаться «заросшим плевелами садом». Сам он переживал глубокие страдания: старые верования его были разрушены, а как приступить к претворению в жизнь тех идеалов, которые смутно носились перед ним, он не знал и не мог знать».

Нетрудно почувствовать здесь определенное сходство с возвращением Ленского. Гамлет и его друг Горацио возвратились из Виттенберга и потрясены контрастом между идеалами Возрождения, которые они усвоили, и действительностью. Ленский тоже возвратился из Германии, только из Геттингенского университета. Виттенбергский университет был основан в 1502 году. Между ним и Геттингенским пропасть времени глубиной в три столетия, а проблема осталась та же: как примирить идеалы с жизнью?

Мотив «чужестранца в своем отечестве» позволяет показать несовершенство мира как бы со стороны. Не случайна в устах Ленского неожиданная цитата из Гамлета:

Гамлет:

Бедняга Йорик! – я знал его, Горацио. Это был человек бесконечного остроумия, неистощимый на выдумки. Он тысячу раз таскал меня на спине…»

Ленский:

«Poor Jorick! – молвил он уныло. –

Он на руках меня держал.

Как часто в детстве я играл

Его очаковской медалью!»

(V, 53)

О том, что Пушкин совершенно сознательно направляет мысль читателя к иронии над загробной метафизикой, говорит его примечание к словам Ленского:

«Бедный Йорик!» – восклицание Гамлета над черепом шута. (См. Шекспира и Стерна)» (V, 194).

Ссылаясь на Стерна, поэт настраивает читателя на иронический лад – ведь у Стерна эпизод с Йориком обыгрывается именно в таком плане: герой Стерна ведет свой род по прямой линии от знаменитого шута:

«...Род этот датского происхождения и переселился в Англию еще в царствование датского короля Горвендилла, при дворе которого предок нашего мистера Йорика по прямой линии, по-видимому, занимал видную должность. Что это была за должность, грамота ничего не говорит; она только прибавляет, что уже лет двести, как ее за полной ненадобностью упразднили… Мне часто приходило в голову, что речь здесь не может идти ни о чем ином, как о должности главного королевского шута, – и что Йорик из Гамлета... несомненно является этим самым Йориком».

Именно после слов Ленского с цитатой из Шекспира тема жизни и смерти впервые возникает в серьезном контексте:

«Увы! на жизненных браздах

Мгновенной жатвой поколенья,

По тайной воле провиденья,

Восходят, зреют и падут;

Другие им во след идут...

Так наше ветреное племя

Растет, волнуется, кипит

И к гробу прадедов теснит.

Придет, придет и наше время,

И наши внуки в добрый час

Из мира вытеснят и нас!»

В Шекспире Пушкин видит прежде всего реалиста без метафизических облачений. Гамлетом может оказаться весьма прозаический современник, вздыхающий над параличом тульского заседателя. Пушкин читал Шекспира с улыбкой, как об этом свидетельствует поэма «Граф Нулин». Эта улыбка чувствуется и в «Евгении Онегине».

Но ирония не заслоняла для Пушкина глубоких философских проблем, стоящих перед героями Шекспира. Яркий пример этому тот же «Граф Нулин». С одной стороны, писатель заземляет сюжет, превращая Тарквиния Гордого в графа, а Лукрецию — в Наталью Павловну. Но, с другой стороны, как об этом писал Гуковский, решается сложнейший философский вопрос о детерминизме и случайности в истории и в судьбах людей. Этот же вопрос стоит перед Гамлетом.

Гамлет слишком ясно видит железную закономерность торжества зла в Эльсиноре, чувствует, что сам он подчинен этой закономерности, как бездушный механизм. Недаром пишет он Офелии: «Твой всегда, дражайшая госпожа, пока этот механизм принадлежит ему, Гамлет».

В «Евгении Онегине» события развиваются сначала детерминированно. Вторжение случайности связано, как и в «Гамлете», с убийством друга. Гамлет не хочет убивать Лаэрта, но его шпага отравлена королем, воплощающим в себе правила и законы Эльсинора. Онегин не хочет убивать Ленского, но законы света неумолимо вторгаются в его личную жизнь. Эти законы имеют вид случайности, но в них железная закономерность. Бездушная механика пистолета — это как бы модель всей бездушной общественной машины, которая рукой Онегина убивает Ленского:

«Вот пистолеты уж блеснули,

Гремит о шомпол молоток.

В граненый ствол уходят пули,

И щелкнул в первый раз курок.

Вот порох струйкой сероватой

На полку сыплется. Зубчатый,

Надежно ввинченный кремень

Взведен еще».

Подробное описание орудия убийства сопоставимо с развернутой метафорой кровавого колеса монархии в «Гамлете», вращающегося по своим неумолимым законам:

«Кончина короля не происходит одиноко, но, как водоворот, увлекает все, что находится вокруг. Это огромное колесо, установленное на вершине высочайшей горы, к гигантским спицам которого подогнан и прикреплен десяток тысяч более мелких вещей. И когда это колесо падает, все то мелкое, что связано с ним и ему подчинено, следует за ним в его шумном крушении».

Виттенбергский студент Гамлет и геттингенский студент енский прикованы не только к своему времени. Каждый век изобретает свою метафизику. Известно скептическое отношение Пушкина к любомудрам, рассуждавшим на тему, «веревка вещь какая». Ленский спорит с Онегиным о «роковых» тайнах гроба, рассуждает об особом предопределении человека:

«Все благо: бдения и сна

Приходит час определенный...

Нет нужды; прав судьбы закон...»

О загробном мире и предопределении много думает Гамлет. Эта сторона гамлетовского характера настолько же чужда Онегину, насколько она близка Ленскому.

Если рассматривать образы «Онегина» в сопоставлении с Гамлетом, то образ шекспировского героя предстанет как бы в расщепленном виде: то, что для Пушкина в Гамлете неприемлемо, сосредоточилось отчасти в Ленском. Может быть, именно поэтому в его уста вложены реминисценции из «Гамлета» с ироническим примечанием. Но в гамлетовском характере есть и то, что близко Пушкину: непримиримость к несовершенству мира, проблема совершенного человека в несовершенном мире, историческая обреченность открытого действия.

XIX век устами Гёте вынес Гамлету приговор, осуждая его за нерешительность. Насколько такая точка зрения была общепринята, свидетельствует статья И. С. Тургенева «Гамлет и Дон Кихот».

Гамлет, писал Тургенев, много знает, но не может перейти к действию именно потому, что знает обреченность действия в рамках своей жизни.

Дон Кихот многого не знает, но готов тотчас же бороться где угодно и с кем угодно, даже с мельницами, за осуществление пусть несуществующего идеала. Все герои мировой литературы, говорит Тургенев, или Гамлеты, или Дон Кихоты.

Многое из сказанного Тургеневым применимо к характерам героев «Евгения Онегина». Дон Кихот верит в осуществление своего идеала сейчас, немедленно, как Татьяна, как Ленский. Онегин, подобно Гамлету, слишком трезво видит действительность и поэтому больше задумывается о мировых вопросах и меньше действует.

Проблема Гамлета и Дон Кихота это не только проблема психологических типов мировой литературы. Гамлетовский и донкихотовский типы на самом деле не так уж противоположны. Они не только тяготеют друг к другу, но подчас совмещаются в одном лице.

Онегин тянется к Ленскому потому, что в натуре его самого очень много скрытого донкихотства. Ирония же заключается в том что «Гамлет-Онегин» убивает «Гамлета-Ленского». Гамлет, устремляющий взор в потусторонний мир, ищущий надмирной справедливости, погибает от руки Гамлета XIX столетия, Гамлета, свободного от метафизики, отрезвленного прошедшими веками.

Разумеется, это сопоставление не надо понимать буквально. Оно правомерно лишь при ретроспективном взгляде на образ Онегина в сопоставлении с образами Шекспира.

Гамлет и Дон Кихот не просто разные по складу характеры, они живут в разных вселенных, вернее — она им по-разному представляется.

Для Гамлета рамки человеческой жизни практически бесконечны. Его пугают сны загробного мира.

Появление Призрака для Гамлета факт документальный. Последующая проверка, которую осуществляет Гамлет («мышеловка»), нужна лишь для того, чтобы удостовериться, что Призрак не обманул. Само же существование загробного мира сомнению не подвергается. Об этом же свидетельствует и решение Гамлета не убивать короля во время молитвы, чтобы душа убийцы не предстала в потустороннем мире очищенной от грехов.

Осознание своего страха перед неведомой загробной жизнью не позволяет Гамлету умереть, забыться, и это же осознание толкает его к действительной жизни.

В совершенно противоположной ситуации находится Онегин. Для него не существует страха загробной жизни, но, как и Гамлет, он тяготится жизнью земной и рассуждает о возможности самоубийства. Сравним эти два монолога:

Гамлет:

«Умереть – уснуть – не более того. И подумать только, что этим сном закончится боль сердца и тысяча жизненных ударов, являющихся уделом плоти, – ведь это конец, которого можно от всей души пожелать».

Онегин:

«Зачем я пулей в грудь не ранен?

Зачем не хилый я старик,

Как этот бедный откупщик?

Зачем, как тульский заседатель

Я не лежу в параличе?

Зачем не чувствую в плече

Хоть ревматизма?..»

Казалось бы, что общего между трагически заостренным гамлетовским монологом и полусатирическим размышлением Онегина? Однако что общего между поэмой Шекспира «Лукреция» и «Графом Нулиным» Пушкина? Такая же несопоставимость трагического и сатирического. Но Пушкин указывает на эту связь: