не-мой пушкин. Константин Кедров

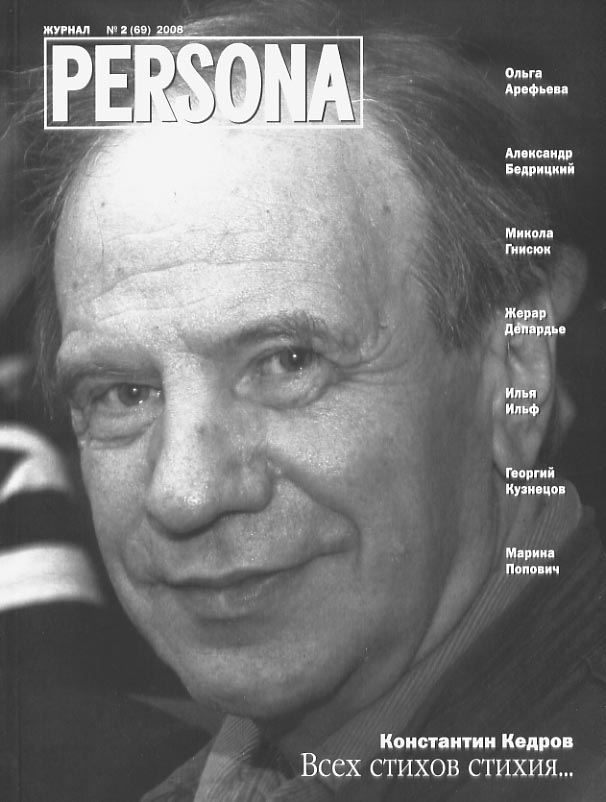

Константин Кедров

http://www.liveinternet.ru/users/2502406/post73802764/

http://video.mail.ru/mail/kedrov42/6/307.html

http://video.mail.ru/mail/kedrov42

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА В РОМАНЕ ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

«Писатель и жизнь». М., Изд-во Московского университета, 1978

В стихотворении, посвященном окончанию романа «Евгений Онегин», Пушкин писал:

«Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний.

Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?

Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный,

Плату принявший свою, чуждый работе другой?

Иль жаль мне труда, молчаливого спутника ночи,

Друга Авроры златой, друга пенатов святых?»

Строки гекзаметра невольно обращают наш взор к Гомеру, и действительно сам текст романа свидетельствует, что Пушкин много размышлял об «Илиаде» Гомера, работая над своим романом.

Сходя с гомеровского Олимпа «под тень долины малой», мы невольно погружаемся в мир Татьяны Лариной, ощущаем ее неразрывную связь с природой, и этот мир оказывается насыщенным античными образами, придающими происходящему особый подтекст и смысл. Этот мир оказывается по-особому близок эпическому миру Гомера, где человек выступает в неразрывном единстве с природой.

Пушкин писал П. Вяземскому: «Роман мой расчислен по календарю» (12, 235). Календарь природы всегда перед глазами читателя. Ритм эпического времени романа соответствует плавному шествию времен года. Смена времен года происходит пластически зримо — в пейзажах, насыщенных объективным действием.

Плавно чередуются весна, лето, осень. Малейшее отклонение от четкого ритма констатируется с точностью до дней:

«Снег выпал только в январе

На третье в ночь ...»

Когда Татьяна прощается с природой перед отъездом в Москву, перед глазами читателя проходит целых три времени года, причем все они умещаются в одной строфе:

«Она, как с давними друзьями,

С своими рощами, лугами

Еще беседовать спешит.

Но лето быстрое летит.

Настала осень золотая.

Природа трепетна, бледна,

Как жертва, пышно убрана...

Вот север, тучи нагоняя,

Дохнул, завыл — и вот сама

Идет волшебница зима».

Как бы ни было уплотнено время повествования, Пушкин никогда не забывает о чередовании времен года. Но что интересно: как только Татьяна уезжает в Москву, прерывается и плавность чередования времен года. Год путешествия Онегина даже после публикации восьмой главы отдельно от романа не восполняет этот пробел. Значит, этот перерыв не случаен. Природа плавно движется по календарю в основном перед глазами Татьяны. Естественно, что с ее отъездом движение прерывается.

Впервые смена времен года как сюжетная линия возникла тогда, когда среди битв Троянской войны Гомер запечатлел на щите Ахилла эпическую вселенную с «широким полем», «тучной пашней», прекрасными звездами и серебряным месяцем.

Главное не в том, что сюжет времен года идет от Гомера. Наше внимание привлекает тот удивительный факт, что в воссоздании образа Природы Пушкин вопреки существующей традиции оказался во многом ближе к Гомеру, чем к своим современникам.

Новизна античного сюжета времен года в романе Пушкина заключалась в том, что впервые совместились два разрозненных принципа изображения природы: объективированный эпический и субъективный лирический.

Лессинг в «Лаокооне» открыл «живопись действием», то есть живопись, которая воссоздается путем мысленного перемещения тел в пространстве. Гердер дополнил эту классификацию понятием о «живописи чувством».

В романе «Евгений Онегин» можно найти оба типа живописи, но чаще всего они выступают в единстве:

«Уж небо осенью дышало,

Уж реже солнышко блистало,

Короче становился день,

Лесов таинственная сень

С печальным шумом обнажалась...»

В этом пейзаже видны не столько телесные лессинговские образы (солнце, туман, лес), сколько душевные изменения автора, его лирическая грусть об уходящем времени, в котором растворяются зримые очертания предметов. Здесь на первом плане не перемещение тел в пространстве, а движение чувства.

Но в этом же пейзаже есть и другая живопись, более близкая к представлениям Лессинга о телесной изобразительности:

«Встает заря во мгле холодной,

На нивах шум работ умолк,

С своей волчихою голодной

Выходит на дорогу волк ...»

Образы телесно зримы, как в гомеровском пейзаже, преобладает лессинговская живопись объективным действием (встает заря, выходит на охоту волк). Именно это действие воссоздает поток эпического времени в романе.

Сочетание этих двух планов — лирической и эпической живописи — и создавало глубокую развернутую картину природы, порождало тот взгляд на нее, который мы называем реалистическим. Понятие природы включает здесь в себя природу человеческих чувств и отношений, не растворяя их в чисто субъективном переживании.

Такой параллелизм в зачатке существовал еще в древности, когда психические процессы уподоблялись движению ветра, огня, воды. Так, в «Илиаде» Гомера душевное состояние героев перед битвой, их бесстрашие полностью выражено в пластических образах природы:

«Ревностно в бой возбуждали ахейских сынов: но ахейцы

Сами ни силы троян не страшились, ни криков их грозных;

Ждали недвижные, тучам подобные, кои Кронид

В тихий, безветренный день, на высокие горы надвинув,

Черные ставит незыбно, когда Борей и другие

Дремлют могучие ветры, которые мрачные тучи

Шумными уст их дыханьями вдруг рассыпают по небу:

Так ожидали данаи троян неподвижно, бесстрашно».

Как отметил А. Ф. Лосев, внутренний мир человека в «Илиаде» не столько сравнивается с природой, сколько уподобляется ей, порой до полного тождества. Именно поэтому в эпосе преобладает живопись действием. Вместо движения чувств перед нами перемещение телесных пластических образов (тучи, горы). Лирическая живопись чувством появилась значительно позднее.

У Пушкина параллелизм человека и природы, конечно, основан не на буквальном уподоблении человеческих чувств природным процессам, а на равноправном сравнении стихии природы и стихии человеческих чувств. При таком понимании природы граница между нею и человеком всегда подвижна. Природа раскрывается через человека, а человек через природу. Весна — это еще и любовь, любовь — это еще и весна:

«Пора пришла, она влюбилась.

Так в землю падшее зерно

Огнем весны возрождено.»

Это сравнение любви и весны еще умещается в русле традиционных романтических сопоставлений с природой, когда на первом месте человеческие чувства, а сама природа здесь присутствует как повод для сравнения. Мы не можем видеть, как «зерно огнем весны возрождено», а если и увидим, это уведет нас от конкретного лирического образа.

Для Пушкина такое растворение реальной природы во внутреннем мире человека не характерно. В его сравнениях природа не теряет свою пластичность и зримость. В этом его коренное отличие от романтиков. Здесь возрождение античной телесности мира на новом уровне. (Близость пейзажа Пушкина к гомеровским принципам изображения была впервые замечена И. С. Тургеневым в рецензии «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии. С. А. [...] ва. М„ 1852».)

Весна возникает в конце романа не только как время года, но и как любовь Онегина:

«Дни мчались, в воздухе нагретом

Уж разрешалася зима...

Весна живит его: впервые

Свои покои запертые,

Где зимовал он, как сурок...

Он ясным утром оставляет,

Несется вдоль Невы в санях.

На синих иссеченных льдах

Играет солнце; грязно тает

На улицах разрытый снег...»

Весна не просто условное отражение внутреннего мира, она реально зрима, хотя одновременно она — и сравнение. То, что происходит в душе Онегина, подобно тому, что происходит в природе. Гердер не смог бы в этом отрывке найти лирическую живопись чувством. Здесь преобладает эпическая живопись действием: играет солнце, тает снег. Онегин несется вдоль Невы в санях. В то же время зримые и осязаемые образы передают незримое движение чувств: весна живит его.

«Евгений Онегин» насыщен пластическими пейзажами. Время в них сгущается, становится пространственным, вещественным, как пейзаж на щите Ахилла, когда среди войн, как окно в бесконечность, раскрывается двумерная перспектива идиллической мирной жизни.

Щит Ахилла — это античный космос в миниатюре, дающий представление о вечном возвращении в периодической повторяемости событий:

И на круге обширном

Множество дивного Бог по замыслам творческим сделал.

Там представил он землю, представил и небо, и море.

Солнце в пути неистомное, полный серебряный месяц,

Все прекрасные звезды, какими венчается небо:

Видны в их сонме Плеяды, Гиады и мощь Ориона,

Арктос, сынами земными еще колесницей зовомый:

Там он всегда обращается, вечно блюдет Ориона

И единый чуждается мыться в волнах Океана…

Круглая форма щита делает зримым вращение Арктоса, Плеяд, Ориона, и они следуют в пространственной двумерности щита друг за другом.

В романе «Евгений Онегин» круглую форму щита заменяет круговорот светил в равномерном чередовании друг за другом. Движение звездного неба пронизывает роман, как и смена времен года. Но запечатлена эта картина не на щите, а во взоре Татьяны Лариной.

Мир, открывшийся перед ее глазами, соткан из сияния звезд и рассвета:

«Она любила на балконе

Предупреждать зари восход,

Когда на чистом небосклоне

Звезд исчезает хоровод

И тихо край земли светлеет,

И вестник утра ветер веет

И всходит постепенно день.

Зимой, когда ночная тень

И доле в праздной тишине...

Восток ленивый почивает,

В привычный час пробуждена

Вставала при свечах она».

Роман насыщен движением света. В первой главе это мерцание свечей, фонарей. Затем искусственный свет все чаще уступает мерцанию звезд, тихому свету луны, сиянию солнца.

Сравним панораму звездного неба перед глазами Татьяны со световой стихией Петербурга:

«Еще снаружи и внутри

Везде мелькают фонари...

Перед померкшими домами

Вдоль сонной улицы рядами

Двойные фонари карет

Веселый изливают свет

И радуги на снег наводят.

Усеян плошками кругом

Блестит великолепный дом;

По цельным окнам тени ходят...»

И вот наступает момент, когда искусственный «веселый» свет бала растворяется в величественном сиянии белой ночи:

«Как часто летнею порою,

Когда прозрачно и светло

Ночное небо над Невою

И вод веселое стекло

Не отражает лик Дианы ...

Дыханьем ночи благосклонной

Безмолвно упивались мы!..

Все было тихо, лишь ночные

Перекликались часовые

Да дрожек отдаленный стук

С Мильонной раздавался вдруг».

«Лучом Дианы» озарена в романе Татьяна Ларина. Ее перемещение в пространстве часто связано с движением луны по небосводу. Татьяна и луна подчас неразлучны.

«Настанет ночь, луна обходит

Дозором дальний свод небес...

И между тем луна сияла

И томным светом озаряла

Татьяны бледные красы ...

И все дремало в тишине

При вдохновительной луне...

И сердцем далеко носилась

Татьяна, смотря на луну...

... И вот она одна.

Все тихо. Светит ей луна.

Облокотись, Татьяна пишет...»

Лунным светом озарено начало письма Татьяны к Онегину и им же оно завершается:

«Но вот уж лунного луча

Сиянье гаснет...»

И вот опять луна — в час гадания:

«Татьяна верила преданьям

Простонародной старины,

И снам, и карточным гаданьям,

И предсказаниям луны.

... Вдруг увидя

Младой двурогий лик луны

На небе с левой стороны,

Она дрожала и бледнела...

Татьяна на широкий двор

В открытом платьице выходит,

На месяц зеркало наводит,

Но в темном зеркале одна

Дрожит печальная луна».

Дрожание руки, трепетное биение человеческого пульса, слитое со вселенной, – удивительная метафора, отражающая единство человека и мироздания.

Даже эта далеко не полная световая панорама приводит нас к выводу, что роман «Евгений Онегин» расцвечен не цветом, а светом. Чаще всего цветовая палитра романа — это восход или заход солнца, отблеск свечей или камина, свет луны, мерцанье звезд, розовых снегов. Световая палитра романа — это серебристое ночное свечение звезд и луны, переходящее в золотой и алый свет камина или солнца. Роман как бы соткан из живого света. Цвет, не связанный с естественным свечением, в нем почти отсутствует.

Свет, пронизывающий роман, создает неуловимый космический фон событий. Картина природы это одновременно картина вселенной. Причем, свет никогда не бывает статичен. В каждом отдельном случае он выступает как развернутая световая метафора. В лексике XIX века и, в частности, в лексике самого Пушкина образ огня и света имеет особое значение. Огонь и свет — символ жизни. Мрак символизировал смерть. Наиболее ярко свет как утверждение вечной жизни природы раскрывается в сцене дуэли Онегина и Ленского.

Уже за день до начала дуэли Пушкин подробнейшим образом описывает смену дня и ночи и в особенности утро перед дуэлью. Ленский, сверяя время перед роковым выстрелом, «на солнце, на часы смотрел». Онегин перед дуэлью не видит солнца, погруженный в глубокий сон.

«Уже редеют ночи тени

И встречен Веспер петухом;

Онегин спит еще глубоко.

Уж солнце катится высоко...»

Утренняя звезда Венера названа здесь Веспером — звездой вечерней, предвещающей закат жизни Ленского. Сам Ленский тоже обращается к традиционным световым метафорам, говоря о возможной своей гибели:

«Блеснет заутра луч денницы

И заиграет яркий день,

А я, быть может, я гробницы

Сойду в таинственную сень...

А перед этим еще определеннее:

Что день грядущий мне готовит?

Его мой взор напрасно ловит,

В глубокой мгле таится он...»

Смерть Ленского в романе как бы зримо сливается с жизнью природы и ее возрождением.

А путь Татьяны вместе с луной, вместе со всей природой продолжается. И вместе с ней движется вся ее вселенная с журчаньем ручьев, жужжаньем жука, с извечным мерцаньем света: от луны до рыбацкого костра. И вдруг весь этот мир застывает перед уходящим вниз склоном: перед внезапно открывшимся другим миром. Миром, который уже знаком читателю, но с которым Татьяна встречается впервые в кабинете Онегина, где «столбик с куклою чугунной» олицетворяет совсем другое, чуждое природе сугубо индивидуалистическое начало.

Различны образы вселенной в раннем русском реалистическом романе, и по-разному чувствует себя человек среди бесконечности. Татьяна Ларина смотрит на небо не взором мгновенным, а взором долгим, поэтому ее вселенная пронизана движением света: хоровод звезд — исчезает, край земли — светлеет. В ее глазах вселенная всегда движется.

Перед глазами Онегина, как и перед глазами Татьяны, переливается световая стихия, но это не стихия звезд, луны, солнца. Это блеск фонарей, свечей, отсвет камина. Лишь однажды перед его глазами возникает луна, да и то как повод для иронического сравнения, когда он говорит об Ольге: «Кругла, красна лицом она, как эта глупая луна

на этом глупом небосклоне».

Онегин не верит ни в совершенство космоса, ни в природу, ни в природу собственных чувств: «Я сколько ни любил бы вас, привыкнув, разлюблю тотчас», — пытается убедить он Татьяну и вместе с тем самого себя.

В книге «Поэзия и правда» Гёте писал об отвращении к жизни, которое постигает порой людей мыслящих и самоуглубленных. Причем это разочарование проявляется прежде всего в отрицании равномерных чередований времен года, дня и ночи, цветения и увядания. Человек начинает тяготиться периодической повторяемостью природных явлений, которые, по Гёте, и являются «подлинной пружиной всей жизни и ее природных процессов»6. Это положение Гёте можно обобщить и сказать, что человек начинает вообще тяготиться временем, в основе которого всегда лежит периодическая повторяемость событий.

Онегин не чувствует времени, не ценит его. потому что жизнь для него пока пуста. Он не считает ни дней, ни часов, ни лет, хотя все время спешит. Отсюда его жажда пространства, «охота к перемене мест» Замкнутый в своем мире Онегин не чувствует времени, которое пронизывает всю вселенную единым жизненным ритмом, как это чувствует Татьяна.

Конечно безграничное небо над головой, как и бесконечное пространство вселенной важны не сами по себе. В этих образах сконцентрированно отражена красота, гармоничность и природная глубина человеческого мира. Неприятие бесконечности мира, выраженное в этих образах, говорит прежде всего о глубоком душевном разладе во внутреннем мире Онегина.

Поисками эпической гармонии между миром и человеком пронизано все сюжетное действие романа «Евгений Онегин».

Любовь к Татьяне пробуждает в Онегине обостренное чувство природы. Кончилось существование, когда он не чувствовал ни дня, ни ночи а время измерялось чередованием балов и обедов. Кончилась пора пустой праздности в деревне, которой Онегин отдавался «нечувствительно». Кончилось пустое и бессмысленное путешествие в никуда, где он мечтал о смерти. Теперь для Онегина «дорог день» и «дорог час». Чувство времени становится обостренным:

«Я знаю, век уж мой измерен;

Но чтоб продлилась жизнь моя,

Я утром должен быть уверен,

Что с вами днем увижусь я».

Здесь выясняется еще один аспект во взаимоотношениях Онегина и Татьяны. Татьяна глубже чувствует природу собственных чувств: «пора пришла — она влюбилась». Онегин жил, как бы обгоняя природу:

«Нас пыл сердечный рано мучит.

Очаровательный обман,

Любви нас не природа учит,

А Сталь или Шатобриан.

Мы алчем жизнь узнать заране...

Природы глас предупреждая,

Мы только счастию вредим».

Стремление Онегина обогнать природу, оказаться умнее будущего сказалось в его ответе Татьяне: «Я сколько ни любил бы вас, привыкнув, разлюблю тотчас». Онегин голосом холодного разума пытается заглушить возникающее в нем чувство и предупредить события, но в конце романа побеждает голос природы, голос любви.

Драма человеческого бытия раскрывается здесь на фоне исторической и природной бесконечности мира. Время действия романа «Евгений Онегин» — вечность, а место действия — вся вселенная. Укажу здесь в подтверждение этой мысли на огромную роль пространственных пейзажей в «Евгении Онегине», на его световую палитру.

Не учитывая этой глубокой взаимосвязи, трудно понять, каким образом «Евгений Онегин», произведение внешне, казалось бы, далекое от прямой постановки философских проблем (в противоположность, например, «Фаусту» Гёте), дало нам столь глубокое понимание смысли человеческой жизни и места человека среди природной и исторической бесконечности.

Константин Кедров

Кандидатская диссертация «Эпическая основа русского реалистического романа 1-й половины XIX в.» (1974 г.)

Содержание

Вступление

Глава 1.Гомер и Пушкин

В экзистенциалистской эстетике Штайгера и Шварца жанр определяется в его отношении ко времени (прошлому, будущему, настоящему). В целом такой подход возрождает отчасти аристотелевскую классификацию, не противоречит он также и классификации Гегеля. Весь вопрос в конкретном понимании времени» В эстетике Штайгера и Шварца время – чисто психологическая категория:

Прошлое – память

Будущее – ожидание

Настоящее – переживание

Штайгер и Шварц исходят из положений эстетики Хайдеггера о «прафеноменологичности жанров» «в качестве определяющего момента их отношения к нашему временному существованию» (Верли М. «Общее литературоведение». М., Иностранная литература, 1957, с.113).

Эпос – прошлое

Лирика – настоящее

Драма – будущее

Определения эпического рода в его отношении ко времени верно и должно быть принято лишь в том случае, когда время берется не как чисто психологическая категория, а в его конкретном объективном, историческом и социальном, бытии» Так в романе А.С.Пушкина «Евгений Онегин» время – это и эпоха, выраженная в характерах и этнографии быта, это и природа: смена времен года веред глазами Татьяны, и наконец авторское отношение к одним м тем же событиям иногда с позиций прошлого, иногда будущего и настоящего.

Содержательное определение эпического рода очень четко сформулировано у Гегеля

Эпос возник в период героического состояния мира, когда судьбы вершили герои от лица всего коллектива. Гегель имел в виду героев Гомера, чье личное «я» почти не отделается от «субстанционального» родового сознания.

Сложнее обстоит дело с пониманием эволюции эпического рода в конкретных жанрах. Поскольку в историческом процессе личность все более кристаллизовалась и выявлялась из родового сознания как индивидуальное сознание, усложнялся и эпический жанр. Если в гомеровской эпопее герои, по Гегелю, несут в основном черты родового сознания, то в «современной эпопее» – в романе XIX века – личность раскрывается прежде всего в борьбе о общественными формациями, так или я иначе ее угнетающими. Поэтому главное в романе – «конфликт между поэзией сердца и противостоящей ей прозой отношений» (Гегель Г. Соч., М.,Соцэгиз,1938-1958, т.XIV, с.273).

По родовым признакам, пишет Гегель, роман не отличается от эпопеи, но различается по жанрам.

Здесь намечается противоречие, которое вытекает из предпосылок гегелевской эстетики. Гегель прав, когда считает, что роман есть та же эпопея, где личность, «субстанциональный герой», находится все в большем противоречии с обществом.

Однако как увязать это положение с утверждением Гегеля о почти полном отсутствии таких противоречий в эпопее Гомера? Мы покажем в дальнейшем, что Гегель просто преувеличивал безмятежность гомеровского эпоса. Противоречия

нарождающегося рабовладельческого строя уже четко ощущаются в эпопее Гомера. Именно поэтому она и возникла. Эпос Гомера, как и современная эпопея – роман, повествует о борьбе личности. Разница лишь в том, что в гомеровском эпосе ее личность борется почти неосознанно, повинуясь «судьбе». А в романе личность осознав себя, ведет в большей или меньшей степени осознанную борьбу с социальными законами.

Однако «субстанциональное» единство личности с миром есть главный и важнейший признак эпического рода (в эпопее или в романе). Борьба идет именно за это единство на природном и социальном уровнях. Борьба потому и возможна, что личность чувствует или осознает свое изначальное единство с обществом и природой и борется за восстановление такого единства на новых исторических уровнях.

Именно в этом смысле надо понимать эпический род, как объективный. Здесь лирические и драматические переживания носят объективированный социально-исторический и природный характер.

Гегель совершенно справедливо считал, что в трагедии, как и в романе, главная тема – разлад между обществом и личностью. Тем самым Гегель рассматривает эпический жанр как синтетический, содержащий в себе и трагедию, и лирику.

Однако, как правильно замечает И.С.Пал (Пал И.С. Вопросы теории жанра. МГУ,1966), Гегель дает и другую классификацию. Если в разделе о роде лирика противостоит драме, а эпос рассматривается как синтез двух родов, то во Введении к эстетике синтетическим жанром названа драма (эпос – объект, лирика – субъект, драма – синтез).

Ошибочность последней классификации очевидна. Она привела Гегеля к неверному положению о перспективности драмы и умирании романа. На самом деле роман оказался наиболее перспективным жанром, подлинной эпопеей века.

Мы считаем более точной классификацию, данную Гегелем в разделе о роде, где лирика – субъективное действие, драма – объективное, а эпос — синтез двух родов, включающий в себя как объективность внутреннего, так и внешнего мира. Эпический род выступает здесь, как объективный и синтетический в неразрывном единстве с лирикой и драмой. Справедливо писал Шеллинг: «В эпосе как субъект (поэт), так и сюжет объективны» (Шеллинг Ф. Философия искусства. М., Мысль, 1966).

Таким образом, в нашей работе мы исходим из определения эпического рода как синтетического, включающего в себя и лирику, и драму, и в силу этого наиболее объективного жанра.

Остается в силе для нас и главное, «содержательное» определение эпического рода, данное Гегелем. Эпический герой обязательно несет в себе «субстанциональное сознание, то есть эпический герой в той или иной форме отражает в своем внутреннем мире единство человека с миром. Но мы считаем, что единство это обязательно обретается в борьбе человека с отчуждающими законами социального угнетения и отчасти

в борьбе с природой.

Однако здесь возникает еще один аспект исследования. На разных ветках исторической спирали борьба и единение личности с обществом и природой носит разный характер. Эпическая ситуация возникает в переходный период, когда старая формация отмирает и видна как бы со стороны, а новая еще не закрепилась, еще не стала

нормой общественного сознания. Гомер писал об отмирающих, почти патриархальных временах Троянских войн, а Сервантес об отмирающем, почти умершем рыцарском мире.

Своеобразие эпоса каждой эпохи может быть понято лишь в соотношении с эпосом предшествующих эпох. Кроме того, общие «субстанциональные» свойства, присущие гомеровской эпопее, в той или иной мере присущи и всякому эпосу во все времена.

Следует отметить, что многие вопросы, связанные с исследованием эпического рода в романе, в этой работе не затрагиваются. В ней исследуются менее изученные аспекты эпического в романе, соотношение эпического в русском романе с эпическим в гомеровском эпосе и мировой литературе, эпическое время в романах Пушкина, Лермонтова, Гоголя.

Как мы покажем в своей работе, глубокие трагические контрасты эпохи с неумолимой закономерностью приводят Лермонтова к греческому взгляду на мир и в частности на природу. Таким образом эпическое в романах Пушкина, Лермонтова, Гоголя означает не столько растворение личности в «субстанциональном», родовом или природном начале, сколько обретение нового единства личности с миром через борьбу,

Глава 1.

Лирико-драматическая эпопея А.С. Пушкина

Прежде чем перейти вплотную к теме нашей работы, следует внести ясность в довольно запутанную терминологию об эпическом роде в жанре романа, о различиях и сходстве между жанровыми и родовыми признаками эпического в романе.

Классическое определение Шеллинга и Гегеля, согласно которому эпос как род вмещает в себя все выходящее за пределы субъективного мира автора и героев, все объективное в повествовании остается в силе.

Такое определение достаточно широко, чтобы быть определением рода. Эпическое относится к тем широким понятиям, которые могут быть выражены только через свою противоположность в силу своей объемности и широты.

Труднее обстоит дело с положительными определениями эпического. Всякое положительное определение эпического рода будет условным в силу своей ограниченности. Конкретное воплощение литературного рода возможно только в жанре, а понятие об эпическом жанре менялось и меняется по сей день вместе с изменениями самих жанров.

В эпическом жанре романа мы имеем дело не с арифметической суммой трех родов, но с неразрывным единством.

Однако и сегодня эпический род, присутствующий во многих жанрах, не редко отождествляется с самим жанром. Так В.Днепров предложил вообще отказаться от термина «эпическое» в жанре романа, ибо роман на составные части (эпос, лирику, драму) неразложим (Днепров В.Д. Черты романа ХХ века. М., Сов. писатель, 1965, с.514-535). Однако В.Днепров прибегает именно к такому расчленению, искусственно разделяя в современном романе драматическое и лирическое начале как ведущие, будто бы существующие независимо от эпического.

Другое дело представление об эпосе как о роде, присутствующем во многих жанрах, в том числе и жанре романа. Хотя художественная ткань романа едина, в ней часто даже без предварительного анализа четко различимы признаки эпоса, лирики, драмы. Равными исследователями неоднократно было замечено, что роман часто тяготеет в каждом отдельном случае к определенному роду.

Драматичен общий тон «Преступления и наказания» на фоне эпического спокойствия «Войны и мира». Лирико-драматическая приподнятость «Евгения Онегина» часто заслоняла от современников эпическую широту и плавность романа.

Правильно ли было бы на этом основания отказаться от анализа лирического в «Войне и мире», от размышлений над эпической основой первого русского реалистического романа «Евгений Онегин»?

Мысль Днепрова о неразложимости художественной ткани романа как раз опровергает его установку о полном разрыве жанра романа с эпосом. Говорим ли мы об эпическом или о лирическом в романе, речь идет об одном и том же тексте, разный здесь только угол зрения. Эпос, лирика, драма – не просто составные, а взаимопроникающие части романа, это одно целое. Когда мы рассматриваем эпическую основу романа, мы просто выделяем эпос как целое, а лирика, драма присутствуют в нашем анализе как составные элементы. Если же мы рассматриваем лирическую основу романа, эпос выгладит составным элементом. В обоях случаях меняется только угол зрения, тогда как художественное единство трех родов остается нерасчлененным.

В дискуссиях о жанре романа термин «эпическое» все чаще употребляется для обозначения как жанровых, так и родовых признаков. Уже в определении романа как современной эпопеи смешались родовые и жанровые признаки эпоса. Это порождает

Разноголосицу, которая длится и по сей день.

Говорят, роман – жанр эпический. Но в то же время бытует термин «роман-эпопея», как бы оттеняющий в эпическом жанре романа еще большую эпичность. Между тем, речь здесь идет о разных вещах. Когда «Войну и мир» называют романом-эпопеей, подчеркивается жанровая близость романа и эпоса Гомера. Но беда в том, что жанровые признаки подчас отождествляются с признаками эпического рода в романе и тогда происходит путаница понятий.

В специальных исследованиях Г.Гачева (Гачев Г.Д. Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр. М., 1968) и А.Чичерина (Чичерин А.В. Возникновение романа-эпопеи. М., 1958), посвященных эпической природе романа, обходятся молчанием и «Евгений Онегин», и «Герой нашего времени». Это объясняется, по-видимому, тем, что в этих романах нет чисто жанрового сходства с эпопеей Гомера. Между тем, глубокие свойства эпического рода присутствующие в романе, остаются за пределами исследования.

Стремясь отчасти восполнить этот пробел, мы сосредоточим свое внимание прежде всего на признаках эпического рода в этих романах.

* * *

Проблема эпического в начале XIX века была горячей и актуальной. К тому была масса причин: неудачные попытки создания «русского эпоса» («Петрида»), стремление осмыслить историческую эпоху Петра I, Двенадцатым год и рост национального самопознания, выход русском литературы на мировую арену, где – Шекспир, Сервантес, Гете.

Эпоса ждали и требовали все. Тем более странно, что почти никто из современников не увидел современного эпоса в первом русском романе. Называя «Евгений Онегин» первым русским романом, мы вовсе не хотели умалить заслуг предшествующих писателей, искавших и создававших форму русского романа задолго до Пушкина. Среди этих романов «Евгений Онегин» первый по степени совершенства, первый в смысле последующих творений Лермонтова, Гоголя, Толстого, Тургенева, Достоевского. В этом смысле особенно характерна запись в дневнике Кюхельбекера 17 декабря 1831 года:

«У меня в голове бродит вопрос: «Возможна ж поэма эпическая, которая бы наши нравы, наши обычаи, наш образ жизни так передала потомству, как передал нам Гомер нравы, обычаи, образ жизни троян и греков?»… «Беппо» и «Дон-Жуан» Байрона и «Онегин» Пушкина – попытки в этом роде, но (надеюсь, всякий согласится) попытки очень и очень слабые, особенно если сравнить их и «Илиадою» и «Одиссеею», и не потому, что самые предметы Байрона и Пушкина малы и скудны (хотя и это не последнее), а главное, что они смотрят на европейский мир, как сатирики, как судьи, как поэты-описатели: личность их нас беспрестанно разочаровывает, – мы не можем обжиться с их героями, не можем забыться» (Дневник Кюхельбекера. «Прибой», 1929, с. 25-26).

Мы приводим полностью это высказывание Кюхельбекера, потому что в нем сконцентрировано и понимание, и непонимание «Онегина», как с позиций классицистов, так и с позиций роман таков. Кюхельбекер, с одной стороны, почувствовал, что «Онегин»

есть «попытка в этом роде, то есть стремление создать эпическое произведение о современности. А, с другой стороны, он смотрит на «Онегина» сквозь романтического «Дон-Жуана». Он не видит, что «личность» в «Онегине» выступает не в романтическом самодовлеющем плане («как будто нам уже не можно писать поэмы о другом, как только о себе самом»), а как раз в плане эпическом, реальном, когда «субъект (поэт) и объект (сюжет) объективны».

Романтик Полевой за шесть лет до Кюхельбекера расхваливал главы «Онегина» за те свойства, которые в глазах Кюхельбекера были основными недостатками. Но Полевой хвалит «Онегина» именно потому, что, как и Кюхельбекер, не может отделить его от романтических поэм Байрона, не замечает в нем эпического начала. Полный отказ от анализа эпического приводит Полевого порой к поверхностному и скользящему взгляду на этот роман.

«Он (Пушкин – К.К.) не кривляется, дуя в эпическую трубу, не сходит в толпу черни… и здесь тайна прелести поэмы Пушкина... герой его шалун с умом, ветреник с сердцем»… «Зачем не пишет он поэм в силу правил эпопеи? Та беда, что поэт неволен в направлении своего восторга, что ему поется, то он поет…» (Здесь уместно вспомнить слова Пушкина, что «восторг всегда вдохновение, но вдохновение не всегда восторженно», «единственный план Ада есть уже план гения»).

«В музыке есть вид произведений, называемых – и в поэзии есть они, таковы «Дон-Жуан» и «Беппо» Байрона, таков «Онегин» Пушкина. Вы слышите очаровательные звуки, они льются, изменяются, говорят воображению и заставляют удивляться силе и искусству поэта" (Все цитаты Полевого из «Московского Телеграфа», 1825, ч II, № 5, март).

В полемике с классицизмом Полевой не заметил эпического своеобразия «Онегина», так же как Кюхельбекер не заметил его в борьбе с романтизмом.

Самое удивительное, что «Онегина» не понял Надеждин, критик, столь тонко чувствовавшим необходимость развития эпического жанра. ««Евгений Онегин» не был и не назначался быть романом» («Телескоп», 1832, ч.9, № 9). «Онегин» для него лишь «рама с картинками». Это говорит о романе тот же автор, который за год до этого доказывал, что «истинное направление нового поэтического духа выражается в постоянном стремлении ко всеобщему уравнению с беспредельной полнотой жизни», что жанр романа «своей беспредельной всеобъемностью, допускающей все формы представления и все тоны выражения, он представляет просторную раму для свободного живописания беспредельной пучины жизни» («Телескоп», 1831, ч.1, № 1).

.

В новой редакции романа Пушкин стремится к преодолению бурлескного тона по отношению к «Илиаде» и устраняет из окончательной редакции строки, где сюжет «Илиады» и «Онегина» сопоставлялся в чисто ироническом плане:

«Никто и спорить тут не станет,

Хоть за Елену Менелай

Еще сто лет не перестанет

Терзать Фригийский бедный край,

Хоть вкруг почтенного Приама

Собранье стариков Пергама,

Ее завидя, вновь решит:

Прав Менелай и прав Парид.

Что ж до сражений, то немного

Я попрошу вас обождать:

Извольте далее читать;

Начала не судите строго:

Сраженье будет».

Сраженье, о котором пишет Пушкин,– будущая дуэль Онегина с Ленским. Ирония же заключается в том, что высокий план героической эпопеи сопоставлен с бытовым, современным – низким.

Однако Пушкин устраняет сравнение дуэли Онегина и Ленского с героическими сражениями в «Илиаде» и сравнение Татьяны с Еленой, так как ироническим планом сопоставление «Илиады» и «Онегина» не исчерпывается, а действительно существующая связь между ними названная вслух таким образом, выглядела бы слишком прямолинейной.

:

«И кстати я замечу в скобках,

Что речь веду в моих строфах

Я столь же часто о пирах,

О разных кушаньях и пробках

Как ты, божественный Омир,

Ты, тридцати веков кумир!»

Здесь сопоставление сельского быта Лариных с гомеровскими пирами вносит иронический оттенок в понимание «суетной» современности в сопоставлении с величавой цельностью гомеровских героев.

Образ «суетного пира» XIX столетия на фоне гомеровского эпоса есть и в другом стихотворении Пушкина, посвященном Гнедичу:

«С Гомером долго ты беседовал один,

Тебя мы долго ожидали.

И светел ты сошел с таинственных вершин

И вынес нам свои скрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром,

В безумстве суетного пира,

Поющих буйну песнь и скачущих кругом

От нас созданного кумира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей.

В порыве гнева и печали

Ты проклял нас, бессмысленных детей,

Разбив листы своей скрижали.

Нет, ты не проклял нас. Ты любишь с высоты

Сходить под тень долины малой.

Ты любишь гром небес и также внемлешь ты

Журчанью пчел над розой алой».

Стихотворение это в данном случае примечательно еще тем, что дает возможность увидеть истинное отношение Пушкина к Гомеру. Но «гром небес» не может заглушить «журчанье пчел над розой алой"

В стихотворении, посвященном окончанию романа «Евгений Онегин» Пушкин писал:

«Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний.

Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?

Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный,

Плату принявший свою, чуждый работе другой?

Иль жаль мне труда, молчаливого спутника ночи,

Друга Авроры златой, друга пенатов святых?»

Строки гекзаметра невольно обращают наш взор к Гомеру, и действительно сам текст романа свидетельствует, что Пушкин много размышлял об «Илиаде» Гомера, работая над своим романом.

«Слышу божественный звук умолкнувшей эллинской речи.

Старца великого тень чую смущенной душой».

Пушкин зачеркнул другие строки, свидетельствующие о том, что он не только читал Гомера в переводе Гнедича, но и сличал его с подлинником: «Боком одним с образцом схож и его перевод». Эти строки могли бы принизить подвиг Гнедича и хотя бы косвенно повредить популярности его перевода. Гораздо точнее были слова о смущеньи поэта перед тенью «великого старца».

Эпиграфом к третьей главе романа взяты слова Мальфилатра: «Она была девушка, она была влюблена», – из поэмы «Нарцисс на острове Венеры». Если учесть, что в главе речь идет о двух посещениях Онегиным имения Лариных, становится ясным ироническое сопоставление его в данной ситуации с Нарциссом. «Остров Венеры» здесь – имение Лариных. Образ острова возникнет и позднее, в конце седьмой главы при упоминании Киприды и Зевса, о чем мы уже говорили. А в этой ситуации Татьяна сравнивается с нимфой Эхо, влюбленной в Нарцисса.

Поскольку Пушкин всегда придавал большое значение эпиграфам, в данном случае эпиграф взят из книги Мальфилатра, разрезанной Пушкиным «от начала до конца», мы в праве видеть здесь не бурлеск, а вполне глубокое соотнесение любовного сюжета «Онегина» с античным, заимствованной Мальфилатром у Овидия (Гессен А.И Все волновало нежный ум. М., 1965).

Однако этим не исчерпывается сопоставление Татьяны с античными образами. Луна, везде и всюду сопровождающая Татьяну на страницах романа, названа именем античной богини-охотницы Дианы. Хотя сопоставление здесь не так явно, как в третьей главе, и не выходит за пределы ассоциативного намека, интересно, что и здесь античный образ стоит в ряду ассоциаций, связывающих Татьяну с природой.

Все эти сопоставления с античным сюжетом даны в романе настолько ненавязчиво, что полностью исключают возможности чисто иронического подхода, Они не привлекли бы нашего внимания, если бы за ними не открывалась гораздо более глубокая подлинная связь «Евгения Онегина» с античным сюжетом, связь, выявляемая в образах природы в романе.

По меткому определению Р.Фокса, роман – это эпическая поэма о борьбе личности с обществом и природой (Фокс Р. Роман и народ. М., 1960). В этом определении есть один существенный недостаток.

Роман повествует не только о борьбе, но и о единении личности с миром. Именно поэтому он и сохраняет многие свойства классической эпопеи..

Различны образы вселенной в раннем русском реалистическом романе, и по-разному чувствует себя человек среди бесконечности. Татьяна Ларина смотрит на небо не взором мгновенным, а взором долгим, по этому ее вселенная пронизана движением света: хоровод звезд – исчезает, край земли – светлеет. В ее глазах вселенная всегда движется.

Новизна античного сюжета времен года в романе Пушкина заключалась в том, что впервые совместились два разрозненных принципа изображения природы: эпический и лирический.

Лессинг в «Лаокооне» открыл «эпическую живопись действием», то есть живопись, которая воссоздается путем мысленного перемещения тел в пространстве. Гердер дополнил эту классификацию понятием о «живописи чувством».

«Унылая пора, очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса.

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и золото одетые леса...»

В романе «Евгений Онегин» чаще всего два вида живописи выступают в единстве.

«Уж небо осенью дышало,

Уж реже солнышко блистало,

Короче становился день,

Лесов таинственная сень

С печальным шумом обнажалась...».

Такой параллелизм в зачатке существовал еще в древности, когда психические процессы уподоблялись движению ветра, огня, воды. Так в «Илиаде» Гомера душевное состояние героев перед битвой, их бесстрашие полностью выражено в пластических образах природы:

«Ревностно в бой возбуждали ахейских сынов: но ахейцы

Сами ни силы Троян не страшились, ни криков их грозных;

Ждали недвижные, тучам подобные, кои Кронид

В тихий, безветренный день, на высокие горы надвинув,

Черные ставит незыбно, когда Борей и другие

Дремлют могучие ветры, которые мрачные тучи

Шумными уст их дыханьями вдруг рассыпают по небу:

Так ожидали данаи троян неподвижно, бесстрашно».

Как отметил А.ФЛосев, внутренний мир человека в «Илиаде» не столько сравнивается с природой, сколько уподобляется ей, порой до полного тождества. «И на круге обширном

Множество дивного Бог по замыслам творческим сделал.

Там представил он землю, представил и небо, и море.

Солнце в пути неистомное, полный серебряный месяц,

Все прекрасные звезды, какими венчается небо:

Видны в их сонме Плеяды, Гиады и мощь Ориона,

Арктос, сынами земными еще колесницей зовомый;

Там он всегда обращается, вечно блюдет Ориона

И единый чуждается мыться в волнах Океана...»

Круглая форма щита делает зримым вращение Арктоса, Плеяд, Ориона, и они следуют в пространственной двумерности щита друг за другом.

В романе «Евгений Онегин» круглую форму гомеровского щита заменяет круговорот времен года, который также вмещает в себя плавное шествие светил в равномерном чередовании друг за другом, движение звездного неба пронизывает роман, как и смена времен года. Пушкин на протяжении семи лет писал в романе «Евгений Онегин» картину своей вселенной. Эту картину воспринимаем мы через образ Татьяны Лариной. Ее первый портрет соткан из сияния звезд и рассвета:

«Она любила на балконе

Предупреждать зари восход,

Когда на чистом небосклоне

Звезд исчезает хоровод

И тихо край земли светлеет,

И вестник утра ветер веет

И всходит постепенно день.

Зимой, когда ночная тень

Полмиром доле обладает,

И доле в праздной тишине...

Восток ленивый почивает,

В привычный час пробуждена

Вставала при свечах она».

Роман насыщен движением света. В первой главе это мерцание свечей, фонарей. Затем искусственный свет все чаще уступает место мерцанию звезд, тихому свету луны, сиянию солнца.

Сравним панораму звездного неба перед глазами Татьяны со световой стихией Петербурга.

«Еще снаружи и внутри

Везде мелькают фонари...

Перед померкшими домами

Вдоль сонной улицы рядами

Двойные фонари карет

Веселый изливают свет

И радуги на снег наводят.

Усеян плошками кругом

Блестит великолепный дом;

По цельным окнам тени ходят...»

И вот наступает момент, когда искусственный «веселый» свет бала растворяется в величественном сиянии белой ночи:

«Как часто летнею порою,

Когда прозрачно и светло

Ночное небо над Невою

И вод веселое стекло

Не отражает лик Дианы...

Дыханьем ночи благосклонной

Безмолвно упивались мы!..

Все было тихо, лишь ночные

Перекликались часовые

Да дрожек отдаленный стук

С Мильонной раздавался вдруг».

«Лучом Дианы» озарена в романе Татьяна Ларина. Ее перемещение в пространстве часто связано с движением луны по небосводу. Татьяна и луна неразлучны.

«Настанет ночь, луна обходит

Дозором дальний свод небес...

И между тем луна сияла

И томным светом озаряла

Татьяны бледные красы...

И все дремало в тишине

При вдохновительной луне...

И сердцем далеко носилась

Татьяна, смотря на луну...

... И вот она одна.

Все тихо. Светит ей луна.

Облокотясь, Татьяна пишет…»

И вот опять луна – в час гадания.

«Татьяна верила преданьям

Простонародной старины,

И снам, и карточным гаданьям,

И предсказаниям луны.

... Вдруг увидя

Младой двурогий лик луны

На небе с левой стороны,

Она дрожала и бледнела…

Морозна ночь, все небо ясно.

Светил небесных дивный хор

Течет так тихо, так согласно.

Татьяна на широкий двор

В открытом платьице выходит,

На месяц зеркало наводит,

Но в темном зеркале одна

Дрожит печальная луна».

Дрожание руки, трепетное биение человеческого пульса, слитое со вселенной, – удивительная метафора, отражающая единство человека и космоса.

Даже эта далеко не полная световая панорама приводит нас к выводу, что роман «Евгений Онегин» расцвечен не цветом, а светом. Чаще всего цвет в романе – это восход или заход солнца, отблеск свечей или камина, свет луны, мерцанье розовых снегов, звездное небо. Световая палитра романа это серебристое ночное свечение звезд и луны, переходящее в золотой и алый свет камина или солнца. Роман как бы соткан из живого света. Цвет, не связанный с естественным свечением, в нем почтя отсутствует.

Исключение составляет лишь «на красных лапках гусь тяжелый» и «ямщик ... в тулупе, в красном кушачке». Серебристый световой фон романа иногда переходит в золотое мерцание свечей, фонарей, освещенных окон, иногда сгущается до багряного света солнца или камина, но при этом всегда сохраняется его природная естественность.

Свет, пронизывающий роман, создает космический фон событий.

ОНЕГИН -ГАМЛЕТ и ДОН-КИХОТ ЛЕНСКИЙ

«Вывихнутое время» Гамлета и время Онегина, несмотря на разницу эпох, имеют много общего.

Нетрудно почувствовать здесь определенное сходство с возвращением Ленского. Гамлет и его Друг Горацио возвратились из Виттенберга, и оба потрясены контрастом между идеалами Возрождения, которые они усвоили, и действительностью.

Ленский тоже возвратился из Германии, но только из Геттингена. Виттенбергский университет был основан в 1502 году. Между ним и Геттингенским – пропасть времени глубиной в три столетия, а проблема все та же: как примирить идеалы жизнью

Мотив «чужестранца в своем отечестве» позволяет показать все несовершенство мира как бы со стороны. В русской литературе таким «чужестранцем» еще до Ленского был Чацкий, который ,как и Гамлет, был признан безумным за свою непримиримость к царящему вокруг злу. А вздорные обвинения в адрес Чацкого перекликаются с обвинениями в адрес Онегина. О Чацком: «Он карбонарий!» Об Онегине: «Он фармазон». Онегин «пьет одно стаканом красное вино», а Чацкий – «стаканами, да пребольшими» и «бочками сороковыми».

В образе Онегина тема безумия звучит приглушенней, чем в образах Гамлета и Чацкого, но обвинение вложено опять в уста светской черни».

Полоний спрашивает Гамлета: «Что вы читаете, милорд?»

Гамлет. «Слова, слова, слова».

Для Онегина тоже слишком ясна пустота слов и понятий, прикрывающих пустоту жизни:

«...Думал, что добро, законы,

Любовь к отечеству, права

Одни условные слова».

Эти строки сохранились в черновиках и, вероятно, не вошли в издание по цензурным соображениям. Нельзя было открыто в печати подвергать осмеянию слова «добро, законы, любовь к отечеству» в эпоху господства ложного казенного патриотизма. Объяснение Онегина с Татьяной и Гамлета с Офелией поражают сходством аргументации:

Гамлет:

«Иди в монастырь. Зачем тебе рожать грешников? Я достаточно честен. Однако я мог бы обвинить себя в таких вещах, что лучше бы моя мать меня не родила. Я очень горд, мстителем, тщеславен. В моем распоряжении больше преступлений, чем мыслей, чтобы их обдумать, воображения, чтобы их исполнить... Мы все отъявленные подлецы. Никому из нас не верь».

Онегин:

«Но я не создан для блаженства;

Ему чужда душа моя...

Что может быть на свете хуже

Семьи, где бедная жена

Грустит о недостойном муже.

Где скучный муж ей цену зная,

(Судьбу однако ж проклиная)

Всегда нахмурен, молчалив,

Сердит и холодно ревнив?

Таков я ...

Учитесь властвовать собою;

Не всякий вас, как я, поймет;

К беде неопытность ведет».

В «Гамлете» природное начало сконцентрировано в образе Офелии. Погибая, Офелия как бы возвращается в природу, растворяется в ней:

«Над речкой ива свесила седую

Листву в поток. Сюда она пришла

Гирлянды плесть из лютика, крапивы

Купав…

Ей травами увить хотелось иву,

Взялась за сук, а он и подломись,

И, как была, с копной цветных трофеев

Она в поток обрушилась. Сперва

Ее держало платье, раздуваясь,

И, как русалку, поверху несло.

Ома из старых песен что-то пела,

Как бы не ведая своей беды...»

«Бернардо. Прошедшей ночью, когда вон та самая звезда, которая к западу от полярной, продвинулась по своему пути и освещала часть небес, где она сейчас горит, Марцелл и я, когда колокол бил час...

Входит П р и з р а к».

В «Евгении Онегине» движение звездного неба пронизывает весь роман.

Осознание своего страха перед неведомой загробной жизнью не позволяет Гамлету умереть, забыться, и это же сознание толкает его к действительной жизни.

В совершенно противоположной ситуации находится Онегин. Для него не существует страх загробной жизни, но, как и Гамлет, он тяготится жизнью земной и рассуждает о возможности самоубийства. Сравним эти два монолога.

Онегин:

«Зачем я пулей в грудь не ранен?

Зачем не хилый я старик,

Как этот бедный откупщик?

Зачем, как тульский заседатель,

Я не лежу в параличе?

Зачем не чувствую в плече

Хоть ревматизма?»

Гамлет:

«Умереть – уснуть – не более того. И подумать только, что этим сном закончится боль сердца и тысяча жизненных ударов, являющихся уделом плоти, – ведь это конец, которого можно от всей души пожелать!»

Размышление Онегина о тульском заседателе перекликается с монологом Гамлета лишь по тематике. Монолог же Ленского над могилой Ларина прямо построен на реминисценциях монолога Гамлета над черепом шута.

Гамлет:

«Увы, бедный Йорик! Я знал его, Горацио. Этот малый был бесконечно изобретателен в шутках, он обладал превосходной фантазией. Он носил меня на спине тысячу раз».

Ленский:

«Poor Yorik!» молвил он уныло

Он на руках меня держал.

Как часто в детстве я играл

Его Очаковской медалью!»

О том, что Пушкин совершенно сознательно направляет мысль читателя у иронии над загробной метафизикой, говорит его примечание к словам Ленского: «”Бедный Йорик!" – восклицание Гамлета над черепом шута. (См. Шекспира и Стерна).

Ссылаясь на Стерна, поэт настраивает читателя на иронический лед, ведь у Стерна эпизод с Йориком обыгрывается именно в таком плане: герой Стерна ведет свой род по прямой линий от знаменитого шута:

«...Род этот датского происхождения и переселился в Англию еще в царствовании датского короля Горвендила, при дворе которого предок нашего мистера Йорика по прямой линии, по-видимому, занимал видную должность. Что это была за должность, грамота ничего не говорит; она только прибавляет, что уже лет двести, как ее за ненадобностью упразднили...

Мне часто приходило в голову, что речь здесь не может идти ни о чем ином, как о должности главного королевского шута, – и что Йорик из Гамлета... несомненно является этим самым Йориком».

Гамлетом может оказаться весьма прозаический современник, вздыхающий над параличом тульского заседателя.

Виттенбергский студент Гамлет и геттингеский студент Ленский прикованы не только к своему времени. Каждый век изобретает свою метафизику.

Гамлет много думает о загробном бытии:

«Кто бы согласился

Кряхтя под ношей жизненной плестись,

Когда бы неизвестность после смерти,

Боязнь страны, откуда ни один

Не возвращался, не склоняла воли

Мириться лучше со знакомым злом,

Чем бегством к незнакомому стремиться».

Страх загробной жизни не мучил Онегина, и он, хотя и с иронией над собой, сожалеет, что остался жив: «Зачем я пулей в грудь не ранен?»

Ленский в отличие от Онегина много рассуждает о загробной жизни, об особом предопределении человека:

«Нет нужды: прав судьбы закон...

Все благо: бдения и сна

Приходит час определенный...»

Эта сторона гамлетовского характера чужда Онегину настолько, насколько близка она Ленскому.

Ленский напоминает импульсивного Гамлета, со шпагой в руках бросающегося на шорох и убивающего Полония вместо короля.

Онегин больше напоминает рефлектирующего Гамлета. Он слишком трезво видит действительность и поэтому больше задумывается о мировых вопросах и меньше действует.

Если рассматривать образы «Онегина» в сопоставлении с «Гамлетом», то образ шекспировского героя предстанет как бы в расщепленной виде: гамлетовская метафизика, неприемлемая для Пушкина, сосредоточилась в образе Ленского. Может быть, поэтому именно в его уста вложена цитата из «Гамлета» с ироническим примечанием Пушкина. Но в Гамлете-Ленском есть и то, что близко Пушкину: непримиримость к несовершенству мира, проблема совершенного человека в несовершенном мире, историческая обреченность открытого действия.

Здесь-то и возникает перед нами извечная проблема, о которой писал И.С.Тургенев в статье «Гамлет и Дон Кихот».

Гамлет много знает, но не может перейти к действию именно потому, что знает обреченность действия в рамках своей жизни.

Дон Кихот многого не знает, но готов тотчас же бороться где угодно и с кем угодно, даже с ветряными мельницами.

Константин Кедров

http://www.stihi.ru/2008/06/07/2965

Свидетельство о публикации №108060901427